|

文字サイズ : 小 < 中 < 大 | |||

池上裕子:皆さん、こんにちは。お待たせしました。少し開始が遅れてしまい、申し訳ありません。13時35分になりましたので、始めさせていただきたいと思います。日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴの池上裕子と申します。よろしくお願いいたします。今日ご来場いただいた方たちはご存知の方が多いかと思うのですが、この団体は美術の分野に携わってきた方々にロングインタヴューをおこなって、その書き起こしを公開するという活動をしています。2006年に組織としては発足しまして、2009年にはウェブサイトを立ち上げて、書き起こしの公開を始めました。ちょっと皆さんにご質問なんですけれど、そのサイトでインタヴューを読んだことがあるという方、どれくらいいらっしゃいますか。〔会場挙手〕ほぼ全員でしょうか。ウェブサイトを立ち上げて10年近くがたって、多くの方々から認知をいただけているのかなとありがたく思います。運営としては、石橋財団や科学研究費などの助成金を得てこの10年あまり活動してきました。シンポジウムとしては、2009年に「オーラル・アート・ヒストリーの可能性」、2010年に「オーラル・アート・ヒストリーの実践」と題して、大阪と東京でシンポジウムを過去におこなっています。どちらかというとそのときは、団体自体の周知を目的として、オーラル・ヒストリーというメソッドをどういうふうに美術の文脈で活かして活動していくのかをお知らせしていくことに重きを置いていました。ですが、この会場でも非常に多くの方が書き起こしを読んだことがあると手を挙げてくださって、ある程度認知がされているということをふまえて、また、現在公開できている書き起こしが90近くあるのですが、資料体としてもある程度の蓄積ができたところで、今回は「戦後日本美術の群声」というタイトルでシンポジウムを行うことにしました。「戦後」も「日本」も「美術」もそれぞれ括弧に入れて考えるべき非常に大きな、問題含みの概念です。実際、「戦後美術」と銘打ってしまっただけで、たちまちそこから見えなくなるもの、こぼれ落ちるものがたくさんあると思います。そういったところに目を向け、また耳を澄ますということを目的として、今回のシンポジウムを企画いたしました。アーカイヴのメンバーも発表しますし、外部からお招きした研究者やアーティストの方にもお話しをいただきます。本日の催しは後日書き起こしを公開することを前提に録音・録画しておりまして、報道・取材関係の方以外の録音や撮影はご遠慮いただいておりますので、どうぞご理解ください。それでは、本日の司会進行は日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴのメンバーである辻泰岳さんにお願いしています。よろしくお願いいたします。

辻泰岳:ご来場ありがとうございます。お手元のプログラムにもありますが、まずは4名の方にご発表いただきます。プログラムに若干の誤りがあり、発表の順番は足立さん、中嶋さん、白さん、小泉さんの順でお願いさせていただきます。各発表の後には質問の時間を設けずに、最後の質疑のお時間のときに皆様にもご質問をいただければ幸いです。その後、休憩をはさみまして鈴木勝雄さんにコメントをいただきディスカッションをおこないます。最後に質疑として皆様にも議論に加わっていただきます。時間もおしていますので早速、発表に移りたいと思います。まずは「「戦後」と「美術」の残りものから 前衛美術会の声を拾う」、二松学舎大学、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴの足立元さんにご発表をお願いします。よろしくお願いいたします。

足立元:足立です。「「戦後」と「美術」の残りものから 前衛美術会の声を拾う」という題でお話しします。今日は、私自身のうまくいかなかったオーラル・ヒストリーの話を中心にお話しします。このオーラル・ヒストリー・アーカイヴから創立時から関わっていながら、私自身はあまりインタヴューの技術が上手くないな、と反省するところしきりでして、ちょっとそうした失敗談、そうしたものの反省を中心にお話ししたいと思います。まずそもそもオーラル・ヒストリーは何かというところから、私の認識のところから話を始めて、次に具体的な、うまくいかなかったオーラル・ヒストリーについて話し、最後に失敗しても転んでもただでは起きないというようなこと、失敗したオーラル・ヒストリーから考えたこと。すなわちアーカイヴ不可能な闇に触れるということについてお話しして締めくくります。 辻:足立さん、どうもありがとうございました。本日は足立さんが実施した島田澄也さんのインタヴューを中心にお話をいただきました。歴史研究におけるオーラル・ヒストリーは、現時点では政治史的な方向と社会史的な方向があると言われますが、社会史的な観点から見落とされてきた声を拾うという点は足立さんがおっしゃったように重要だと思います。ただ足立さんご自身も言及されるように、何をもって成功したインタヴューか、あるいは何をもって失敗したインタヴューとみなされるのかという点も重要です。なぜならそれによって現在の美術史研究、あるいは美術の実践と言ってもいいかもしれませんけれども、それを後ろから支えている制度が見えてくるからです。とても印象的なお話でした。

中嶋泉:中嶋泉と申します。大学で美術史の授業などをしています。女性アーティストと美術史についてしばらく勉強しています。日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴには2009年から参加していますが、当時、博士論文のための調査中だった私は、女性アーティストに関する資料があまりにも少ないということから、これまで発言の機会が少なかった女性アーティストの声を集めて、歴史記述の改善につなげたいというふうに考えていました。私にとってオーラル・ヒストリーとはそういうものでした。 辻:どうもありがとうございました。田部光子さんへの聞き取りを中心に、女性のアーティストに聞き取りを行う際の問題点と難しさについてお話しいただきました。端的にまとめられるか分かりませんが、文字になっていない、文字資料にないものを拾うというお話は、足立さんのご発表のなかにもありましたけども、ひとりの歴史家にとっては聞き取りを残して新たな事実あるいは確証を得るということによって、歴史をいわば正しく書くことが求められることとも関連します。ただ田部さんへの聞き取りのなかで、中嶋さんにとっては聞き取りをおこなった当初は満足した内容が聞き出せなかったんですけれども、まとまりの悪さのなかに「フェミニズム美術家」や「前衛美術家」としての自己の揺らぎのようなものが断片的にあらわれている、そうしたことを記録できたというお話がありました。論文等とは異なる、話すことで歴史を叙述するという方法に、「正しく」書かれた歴史とそれによって生まれるこれまでの作品の評価にはない新しい視座を提供できる可能性がオーラル・ヒストリーにはあるのかもしれないと、私自身は感じました。

白凛:こんにちは。白凛(ペク・ルン)と申します。今回は、どの発表よりも緊張しております。それはこの発表の準備が、私の研究が一体何なのかを真剣に自分自身に問う作業だったからです。私はこれまで在日朝鮮人の美術について研究してきたのですが、これは何のために研究し、何のために聞き取りをおこなってきたのだろうか、しまいには、これを続けてきた私自身がそもそも何者なのかという究極な問いまで浮かんできて、非常に緊張感のある張りつめた時間でした。今回、在日朝鮮人の美術について聞き取りをおこないながらお話しいたします。上手に意義ある内容を話せるかどうか心配ですけれども、よろしくお願いいたします。 辻:白さん、どうもありがとうございました。白さんご自身の出自、あるいは聞き手としての経験にもとづいて、全哲を中心に在日朝鮮人の美術、あるいは美術における漫画、それらを蔑むものは何かというお話をいただきました。端的に言えばそれはナショナル・ヒストリー、あるいは日本という単一国家としての美術の変遷が、それらを抑圧しているのかもしれないんですけれども、そもそも戦後日本美術はそのように抑圧するような誰しもが共有する中心や時代像をもっているのかどうか、あるいはもつ必要があるのかということを、たいへん考えさせられました。

小泉明郎:皆さん、こんにちは。小泉明郎と申します。今日はこのような機会をくださってありがとうございます。私は皆様とちょっと立場が違うかもしれませんが、なるべくこのあたえられた時間を有益な、いい時間にできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 映像:「アジアで? 何だろう。何だろう。たとえばどんな?」「たとえば満州事変とか」「ああ。そっか。ちょっとあんまり歴史に詳しくないです」「何かないですか。ナントカ事件とか」「そういう……。ナントカ事件?」 こういう感じで、こちらから語りかけないと…… その枠自体も何か理解されないようなときは、こちらからヒントを出してどうにか何かを引き出そうという試みがありました。 映像:「難しい?」「そうですね」 こういうサンプルが…… おもしろいのをこっち(PC内の別ファイル)に出しておいたんですけれども、こんな感じです。イメージしてもらえればと思うんですが、答えられる人もいれば答えられない人もいて、若い人から年を取った人までいろんな答え方がありますけれども、そのままアーカイヴとして見ていただくのが、将来的にはいちばんおもしろいと思うんですね。いちばんいろんな反応が見れますので。だからもっと撮り溜めてそういうふうに見せるというのがひとつのゴールだなと思いつつも、でもやっぱり私としては何か1つのタイムラインに乗せたくなるというんですかね。すべてを見ることは難しいです。今200ですけど、200でも見るのが大変です。けれども、そのなかで私なりに、客観性は失われますが、主観的に、こういう傾向があるなとか、もしかしたらこういうところをよりフォーカスさせたほうが、このプロジェクトから見えたほうがおもしろいんじゃないかなというポイントが見えてきます。どうしてもこれを何か1つのタイムラインに乗せて、正史じゃないですけれども、私なりのオーラル・ヒストリー、このプロジェクトのものをつくってみたいなという欲求が生まれてきます。そういう欲求に対して、最初にやったものは……時間がなくなってきますが……これで音が出るかな。 映像:「歴史はまったく分からないです」 これは、人々が口にしたものを、普通のタイムラインで時系列順に並べていったらどういうふうになるかなというのを編集していってみたものです。最初にこれをやってみたんです。これだけぱっと見せても分かりづらいとは思うんですけど、それをやってしまうと「分からない」というものが抜けてしまうというか、皆の知識が積み重なっていってひとつのぼやんとした歴史というのがちゃんとでき上がっていくんです。けれども、それが本当のおもしろいところじゃないなと思って。もっと人々の「分からない」という姿を見せなければいけないんじゃないかと思いまして、また別の方法で編集したものがこれです。今多くの場合、展示していたり見せているのはこれです。 映像:「あんまり思い出されへん」 この編集は、すいちばん若いのが小学校6年生なんですけど、小学校6年生から若い子…… 皆、年を聞いてるわけではないので正確ではないですけれども、だんだん年順に並べていきます。 映像:「……戦争が終わって日本が勝って、その後にヒトラーがドイツで負けて、ヒトラーが悔しくて、ヒトラーが悔しくて、ヒトラーがそうやって自分の政党をつくってやって、で、ヒトラーがポーランド侵攻したときに第二次が始まって……」 こういう感じで、若い子ですと答えられない。また歴史の授業でやってないとか、歴史の授業でこういうことを習ったとか。だんだん受験生になっていくと、よく答えられるようになるんですよね。受験で習っていることをよく答えられるようになって。今度、大学生になると受験から2、3年たっているので「ああ、歴史、もう忘れちゃった」という、そういう意見が…… 想像するとおりですけど。なかにはすごく歴史が上手で、歴史のことをダーッと言える子がいたりとか。というので、一応、学校で、教育で習っている歴史というものを強く意識させられる。そういうことが多いです。だんだん年を取って今度、大人はどういう反応をするかという感じです。 映像:「そうですね。うん、事件っていうと、あんまり覚えてはいないんですけれども、そうですね」 この人(上記と下記)はアメ横のミリタリーショップの前でインタヴューした人です。 映像:「大航海時代以降、欧米諸列強に、ずっとアメリカに植民地にされてて、日本がやっぱりその、あの大東亜戦争で、最終的に負けはしたんですけど、あの、これは僕の個人的な考えですけど、負けはしたんですけど、あれで有色人種も白人に逆らっていいんだってことが皆わかって勇気づけられて。で、戦後、45年以降、次々に欧米列強の植民地からどんどん独立していって、自分たちの力で国をつくっていったっていう」 このように、大人になると質問に対してごまかすというかね。ちょっと答えられないことに、周りを埋めていく、ごまかすような巧さが大人には出てきたり。あと、よく知っている人は右翼的というか、右翼的によく勉強している人というのがなかにはいらっしゃいまして。逆に右翼的でない人でよく知っている人が案外少ないというか、そういうオピニオンをもっていた人は、思っていた以上に少ない、私たちがやった範囲では少なかったというのが正直なところです。もっと年になると、自分の親の経験とか自分自身の経験というのを語り出します。ちょっとそこをちらっとだけ。 映像:「弾が入ってましたよ」 きりがないのですいません。こんな感じで、だんだん自分たちの記憶の語りになっていくんです。最初に言った、ニュートラルでないということですけど、もちろん編集する上でだんだんやっぱり私の視点というのが必ず入ってきます、オーラル・ヒストリーと言っているので客観性はある程度なければいけないんでしょうけれども、どうしても私自身の考えというか、私自身の主観的なものが入ってこざるをえない。このなかで、私がすべてやった200のインタヴューのなかで、いちばん気持ち悪い——こういうことをさせていただいて気持ち悪いなんて言ったら失礼なんですけれども——私自身がこの人は嫌いというか、私の立場から考えると問題があるなと思う人はいます。だけどこのような作品なのでそういう人も入っています。 映像:「やっぱり当時、海軍のパイロットの人の手記で、南京陥落3日後に休暇で南京城内に入ったと。で、激戦地で有名な光華門という所があるんです。光華門を通って城内に入った。3日ですから片付けができてない。門の外には死体があったと。門が崩れている状態で城内に入ったという話。城内に入ると平常を取り戻していて、カフェが開いていて映画館が営業していたと。もちろん中国人の女性がカフェの女給さんとして働いていらっしゃる。南京大虐殺の話、ないんですよ、これが。朝鮮半島に関しては、統治を始めてから終戦時、手放すまでの間、黒字になったことは一回もないです。ずっと赤字です。まあ、失礼な話やけど、収奪できるものがあればいいですけど、ないですから。韓国の方にとってすごく気に入らんお話やと思いますけども、日本が朝鮮半島を必要とした理由はたったひとつ、満州の確保です。みんなが間違っています。アメリカももちろん大間違いです。フランスもそうですし、イギリスもそうです。責める資格のある人たち、誰もいません。だから正義の側に立って悪を糾弾するという姿勢はすごく間違っています。特に韓国の方に言いたい。正義の側にあなた方はいない。あなた方、日本人だった。日本人として日本の軍隊に参加した。あなた方は大日本帝国の国民だった。本当に反省するなら、あなた方も悪の一員であったということで反省しなさい」 こういう人なんです。こういうものをタイムラインに入れないかといったら、やっぱりここは私は入れる必要があるというか、今の姿を見せる意味では入れる必要があると思いました。でもやっぱり、今の映像はソウル市美術館で問題になったんですね。これを見せられるか見せられないか、非常に問題になりまして、実際、主催者としては、ここはひどすぎる、この言葉はやっぱり暴力性がありすぎて入れられないでしょうという判断が展覧会当日にありました。で、キュレーターと話し合いまして、最終的に我々はこれに黒いバーを入れたんですね。彼の口は動いているけれども、サブタイトルには黒いバーが入っているという状態です。だから何かしらの判断でその言葉を伝えることはできなかった。でも、「何かしらの判断が下ったということ自体は可視化していいですか」ということに対しては、主催者は「それはいいですよ」ということでしたので、それをした。でもその展覧会自体が問題になったのは——ここがボンと出ていればもっと問題になったのかもしれないですけど——特攻の、別の作品です。特攻の作品のときを巡ってのものです。ただ今回はそれを話す場ではないので。そこで問題もあったんですけど、これに関してはそういう判断が下されました。 映像:「だったらどないすんねんて言うけど、そんなんやないねん。おれへんたったらおれへんでも、な、自分がしっかりしたらええでって、こんな感じです」 このおばあさんは鶴橋で会った在日朝鮮人のおばあさんです。 映像:「当時、ご両親と住まなくなったのはやっぱり戦争が理由?」「はい。もうばらばら。ええ、そうですよ。あのね、私らのときはいちばんあかんと思います。そやけど、自分がそういう恵まれへん年に生まれたなって、諦めてますね。はい」「なるほど。でもそれは、終わったら元に戻るんじゃないですか」「いやいやいやいや。元に戻るまで長いんです。うん」「戻るというのは一緒に住む……」「はい。はい」「というのも……」「長いですね。そんなんで、はい。ああやこうやしてても、いまだに生きとりますね。83になったけど」「食べ物とかはどうしてたんですか」「なるようになるんですよ。うん。ほんと。人間ってな、寿命さえあったらね、何でもなるもんになります。はい、ほんとに」 このおばあさんは83歳のおばあさんです。 映像:「そやから自分は、誰を恨むっていうことはできません。うん。お母ちゃんはお母ちゃんで可哀想やったしな。子供と住まれへんなんでな。そうでしょう」「時代がちょうどそんな時代やったからね」「時代。時代です。やからいまだに……」 本当に涙ながらに。自分が8歳のときから仕事をしています、と。学校に行きたかったんだけれども行けませんでした、8歳のときから仕事してます、ずっと親と別れて生活してきました、と。こういう人の語りというのは、いろんな語りがありましたけど、同じように見ていられないというか、何て言うんでしょうね、見ながらすごくもっていかれてしまいますし、気持ち的に、編集しながら何度もこちらも涙してしまうというか、それくらいのパワーがあるんですね。このおばあさん自体にものすごいパワーがあります。だから他の人たちの語りとはまったく別の質の何かがここでは撮られていて、それをやはり見せるプロジェクトなのかな、編集なのかなと思って、このタイムラインの半分くらいがこのおばあさんの語りででき上がっています。後でみなさんにちゃんと見ていただけるようにできればいいなと思っています。 辻:ありがとうございました。だいぶ時間もおしていますので、そのまま休憩のご案内をさせていだこうと思います、すみません。機材のトラブルで開始も遅れて、あとは少しご発表が長くなったということもありまして、休憩の時間を15分とっていたんですけれども、今が15時20分なので、休憩を15時半までとさせてください。15時半から鈴木さんにコメントをいただこうと思います。ご入場されたときにレジュメを受け取れなかった方、増刷をしましたので、もしよろしければ入口でお引き取り下さい。よろしくお願いします。 (休憩) 辻:それでは後半を始めたいと思います。お時間がおしておりますので、プログラムの修正をさせてください。これから15分、鈴木勝雄さんにコメントをいただきます。その後、15時45分からディスカッション、16時45分頃から質疑応答とさせていただきます。冒頭でもお願いさせていただいたんですけれども、本日の催しは書き起こしをわたしたちのウェブサイトで公開する予定ですので、先にご申請をいただいた方を除きまして、お写真や映像のをとることは、本日はお控えいただければ幸いです

鈴木勝雄:どうも皆さん、こんにちは。東京国立近代美術館の鈴木です。よろしくお願いいたします。まず僕の理解では、今日のこの集まりというのは、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴが10周年を迎える記念イベントなのだろうと勝手に思ってまいりました。最近、アーカイヴについて論じる場所に参加する機会が増えるなかで、私自身は日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴのこの実践をとてもプラスに評価をしています。というのも、いわゆるアーカイヴというものがなかなか日本のなかで進展しないなかで、この日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴは10年活動を続けてきた。そして80件を超えるインタヴューをアップし、そして今後も続けていくであろうという、その持続可能なシステムをつくったということに対して、今日もたぶんお集まりいただいている関係者の皆さんには敬意を表したいと思っています。その10年という節目の年のなかで、僕自身はユーザーという立場で今日この場に立っていますけれども、じゃあオーラル・ヒストリーのメソッドというものが、今日のテーマである戦後日本美術というものの群声なり、あるいは書き換えというものに対して、どんな可能性を秘めているのかということを、今日皆さんの発表をお聞きしながら考えた次第です。そのことを簡単に私なりに、図などを使いながらお話ししていきたいと思います。

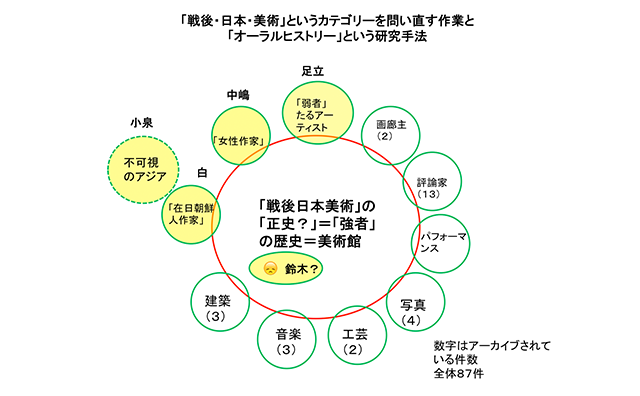

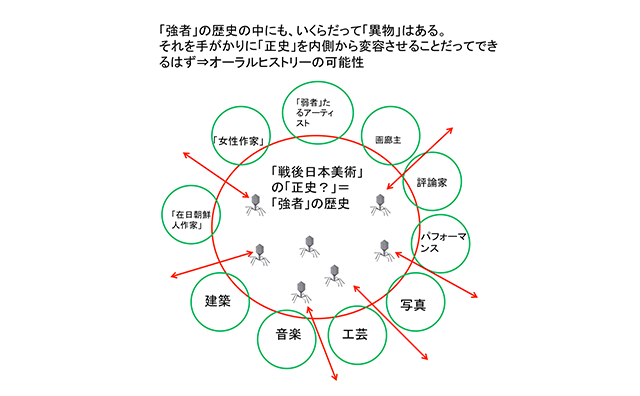

足立さんのご発表のなかで、足立さんはあえて強者と弱者という二分法を設けて、その弱者たるアーティストの声を拾い集めることをもっと押し進めていかなければいけないと語っていらっしゃいました。でもこの弱者と強者というカテゴリーを設定することで、この中央の括弧付きの正史を解体、再構成できるのだろうかという疑問を発したいと思います。つまりこの緑部分の周縁部分がどんどん豊かになることによって、その真ん中の部分は書き換えられるのだろうか。私はむしろ、強者の歴史のなかにもいくらでも異物があるんじゃないかと思うんですね。(スライドの中では)バクテリオファージ(のイラスト)で図示していますけれども、

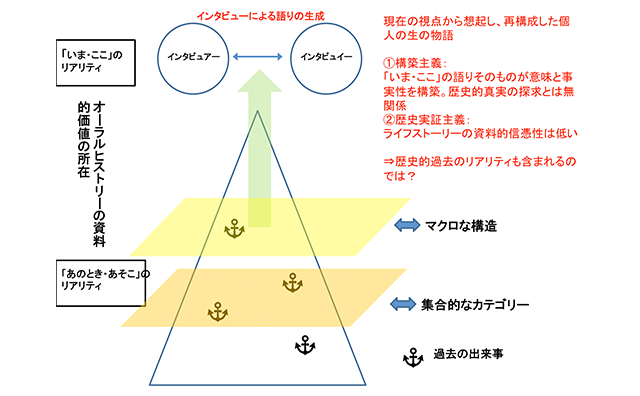

オーラル・ヒストリーの価値はどこにあるのかというのを簡単に図示してみました。

この見取り図を見ていただいた上で、今日の4名の方たちにそれぞれコメントと質問をまとめてみました。時間がないので書いていることだけを読み上げます。 足立さんへのコメント。1. 構築主義の立場に立てば、島田澄也の語りもオーラル・ヒストリーとして採用すべきではないか。細部において誤りや齟齬があるのは当然のこと。それを差し引いても、彼が実感をもって語った歴史的な過去のリアリティは記録に値するものではないだろうか。部外者である私はそういうふうに感じています。さらに参照すべきは、島田澄也の回想画という稀有な作品資料があるということです。つまり回想画が現在から過去を想起してイメージを定着させたものだとすれば、彼のオーラル・ヒストリーも同種の表現と見なすことができなかったのか。足立さんは資料として採用できないと判断されてしまうわけですけれども、採択と不採択の基準はどこにあるのだろうか。これを足立さんへの投げかけ、そしてオーラル・ヒストリーに関わっている皆さんへの投げかけということで挙げてみたいと思います。 次、中嶋さんへのコメントです。田部光子さんのオーラル・ヒストリーも構築主義の立場に立つとそのリアリティの所在が分かりやすく見えてくるというふうに考えています。彼女の作品をラディカルなフェミニズム・アートの先例と価値づけたい研究者と、その価値づけを認めつつ居心地の悪さを感じている作家による、緊張をはらんだ意味生成の過程そのものと私は読みました。まさにいまここのリアリティがそこにはあるということですね。したがって、私自身は1961年制作の《人工胎盤》がラディカルなフェミニズム・アートの先駆的な作例か否かを確定する証言ではないと考えています。むしろこの60年代の仕事が2000年代に入ってからの再制作の機会を得て、比較的近年に言説の働きによって再生したことが明らかになっているとみました。この《人工胎盤》だけが前後の文脈から切り離されて独り歩きしているような印象を私は受けています。赤瀬川の《ヴァギナのシーツ》への応答というよりは、1961年の九州派内部における菊畑(茂久馬)やオチ(オサム)などの男性作家による女性器の形象化との関係のほうが、より密接に関わっているのではないかと私は想像しています。このオーラル・ヒストリーを様々な矛盾を調停する作家のモノローグとして中嶋さんは解釈されるんですけれども、私はむしろ研究者、評論家と作家の対話のプロセスとして捉えたいと思います。作家中心主義的な美術史を相対化して、新たな叙述のスタイルを展開できないだろうかとこのオーラル・ヒストリーに私は期待をかけています。 次、白さんへのコメントです。より大衆的な表現である漫画が圧倒的な人気を博して、国民的ないしは民族的なアイデンティティの創出に貢献するという事例は他国にも存在します。今日は黒田(雷児)さんがいらっしゃっていますけれども、黒田さんが文章を書かれていますね(注:黒田雷児「マンガが形成した国民国家 フィリピンのコチン」『終わりなき近代 アジア美術を歩く2009-2014』Grambooks、2014年、131-133頁)。フィリピンの漫画家フランシスコ・コチンが、フィリピンの美術史家パトリック・フローレスによって、国民的な芸術家として再評価されたことは記憶に新しいことです(注:Patrick D. Flores ed., The Life and Art of Francisco Coching, Quezon City: Francisco V. Coching Foundation, 2010)。視覚的表現が果たした役割を社会的な文脈にもとづいて検討することで、美術の領域を再定義することができるのではないでしょうか。ただ、私は白さんのご発表を何度か拝聴しているんですけれども、白さんの研究における在日朝鮮人作家というカテゴリーの境界が必ずしも明らかにされていないように思っています。白さん自身の帰属の問題ではなく、美術史を形成する歴史的なカテゴリーとして、在日朝鮮人作家というものがどのような集団を指しているのか、具体的に教えていただきたいと思っています。李禹煥のオーラル・ヒストリーで語られているように、在日朝鮮人のなかでもイデオロギーが異なる複数の集団が存在していたはずです。白玲や曺良奎の活躍によって、1950年代においては在日朝鮮人作家と日本人作家、評論家との交流は盛んであったと言えるのではないか。在日朝鮮人コミュニティの内部で完結するのではなく、日本の美術界との相互交流の実態が知りたいと思います。最後、在日朝鮮人作家と朝鮮半島の美術界に交流があったのか。また李禹煥さんの例を挙げますけれども、日本と韓国を行き来した、そして双方において多大な影響をあたえた彼のような例もあるわけですから、朝鮮半島の美術界との交流というのも気になるところです。 最後、小泉さんへのコメントです。映像に記録されたオーラル・ヒストリーにおいては、話者の表情とか身ぶりも重要な要素だと考えられてきました。これに対して、この口だけを切り出した映像の不気味さというものは、匿名であることによって誘発される暴力性を示すばかりでなく、しばしば文字に還元されてしまうオーラル・ヒストリーの歪さも暗示しているように感じました。オーラル・ヒストリーとは文献に残ることのない個人の経験を口述の記録としてまとめていくことなわけですけれども、「1900年から1945年の日本を含むアジアで起こった出来事は何がありますか」という問いに対して、実体験をもって語る世代が退場しつつあることを痛感しました。1960年代、70年代に同様の質問を投げかけたら、その反応は大きく異なったのではないでしょうか。70年代以降、膨大な数が刊行された旧日本兵の体験記などが思い起こされます。そして、その集合的な記憶が忘却されつつあることを痛感します。ただ、日本とアジアの関係を歴史的に考えようとすると、なぜ1900年から1945年という時代区分が設定されるのでしょうか。それが重要だということはもちろん了解した上で、あえて言っているわけですけれども、それに比較して日本とアジア関係の戦後が問われることは非常に少ないような気がしています。最後に、実際には200というサンプルを集めていらっしゃるわけですけれども、限られたサンプル数のオーラル・ヒストリーによって、ある特定の集団が表象されてしまうことの危険性というものをこの映像を通して感じました。 以上が私からのコメントです。やっぱりカテゴリーの罠とでも言いましょうか。いくつかのカテゴリーを設定することによって非常にクリアに物事が見えてくるんだけれども、でもそのカテゴリーのなかで完結してしまうと、いろんな相互作用が見えなくなってしまう。そこにやはり注目していくということもこのオーラル・ヒストリーの重要な部分ではないかということで、私のコメントを終わらせていただきたいと思います。 辻:どうもありがとうございます。それぞれのご発表者に対して、的確なコメントとご質問をいただけたと思います。それではまず、発表者の方々にそのご返答をいただく前にですね、これまでの発表と今の鈴木さんのコメントに対して、日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴから加治屋さんに…… この順番でいいですかね? 加治屋健司:先に発表者の方に……。 辻:失礼いたしました。では先に、いまいただきました鈴木さんのコメントやご質問に対して、まずはそれぞれ発表者の方からご返答をいただきたいと思います。まず足立さんから。

足立:どうも、鈴木さんのコメント、ありがとうございました。あえて東近美(東京国立近代美術館)を挑発してみたんですが、はい。まず(鈴木の質問の)1、2、3をまとめて回答したいと思います。なぜ島田澄也さんのインタヴューをお蔵入りにさせたかというと、先ほど白さんのお話のなかで、話者とインタヴューの聞き手と語り手が相互に影響をあたえ合うということがあると白さんがおっしゃいましたけど、私もまさにそういうことを体験していました。最初、島田さんにお会いしたときはよく分からない若い研究者だなと…… その何度目かに会ったとき、私が『前衛の遺伝子』(ブリュッケ、2012年)という本を出した後、島田さんに送った後、島田さんの私への態度というものがちょっと変わりはじめました。だんだん私を研究者として認めてくれるようになったということであるんですけれど、それは良かったんですが、だんだん彼自身の業績といいますか、彼自身がアーティストとしていかに優れているかというのを、話を盛るようになってきたんですね。 辻:ではそのまま中嶋さん……。(足立に向けて)今のお話だと、島田さんの誇張に「表現」は見出せなかったということですか。 足立:いや、すごい表現でしたよ。それはもう表現です。もし私がアーティストだったら絶対それを表現として使います。ただ歴史家としては、それをそのままオーラル・ヒストリーとして出すことは、島田さんに対しても良くないことだと思いますし…… うん、やっぱりそこはとどまるべきではないかと思ったわけです。 鈴木:編集はできないんですか。それはルールとしてやらないということなんですか。 足立:うーん…… ちょっと、編集をすべきかどうかということも考えたんですけれど、うーん…… 難しいなと思ったんです。 鈴木:分かりました。 辻:では中嶋さん、お願いします。 中嶋:ご意見とご質問をどうもありがとうございました。とてもたくさん内容があったのでうまくお答えできるようにまったく思えないんですけれども、最後のほうからお話しすると、モノローグではなく作家中心主義を批判することができるのではないかというご意見に対して、まったくそのとおりなんですけれども、少なくとも当時の私の意識では、女性のアーティストの場合は作家中心的にあまりなっていないと思っておりまして、今ここで言葉にしようとするとすごく傲慢なかたちになってしまうんですけれども、好きなように語ってほしいというふうに思っていたわけですよね。でも結果的にそれは、今日はインタヴューを一緒にしてくださった北原さんと小勝さんも(会場に)いらっしゃるので、これは私自身の印象としてお伝えしますが、あまりうまくいかなかったな思ったですね。そのうまくいかなさ加減というのが、鈴木さんのお言葉を借りると、緊張関係の間にあるということになるのかもしれないんですけれども、オーラル・ヒストリーを公開するまでに問題や苦労があって、結果的に公開したけれども、そこでは意味ができ上がらなかったな考えたんですね。なので今日この話をしながら、私自身がオーラル・ヒストリーというものをもう一度語り直したくて話をしているのだと感じるに至ったわけですけれども。これがオーラル・ヒストリーとして苦労したものであって、うまくいったと思えないものなのであるということを、オーラル・ヒストリーの外側で伝えないとうまく機能しないんじゃないかと思ったことと、あとはそれをどう読むかということに多様な例がないとまずいのではないかと思いました。これを読んだ限りではやはり、フェミニスト・アーティストである田部光子について聞きたいという態度が前面に出て、他のことが落とされてしまうという気がしたんですね。それなのでいちばん最初のご提議に戻りますと、資料的な価値としてはインタヴュアーの手を離れてからはほとんどコントロールが利かないわけですけれども、オーラル・ヒストリー(聞き取り)をした後でいくら何回も議論が重ねられないと、資料としては危険なものにならざるをえないとは考えています。その危機感というのはそうそう拭えない。他方でそういうものを感じないインタヴューもあるんですね。たとえば写真家の石内都さんにお話を聞いたときは、石内さんはとても理論的に完成したものをご自分のなかでもっていらっしゃる方なので、お話を聞くと響くものが返ってくるのですけれども、そうでないものの場合にどうしたらいいのかというのは、いつまでたっても後味の悪さのように残っています。今日は足立さんと私がオーラル・ヒストリー・アーカイヴのなかでは発表者だったんですけれども、共通点があるとすればやはり、外側にいる人たちに話を聞きたいというのが私たち2人の共通点だと思うんですね。他の方のインタヴューがそうではないわけではないんですけれども、どうして他の人はしれっとできている感じがするんだろうという気持ちがありました。それなので、この発表をしなければお話しできなかったこともあるのでこれはありがたいと思いつつ、やり方としては考えていかなければならないというふうに思っています。 辻:ありがとうございます。フェミニズム・アートとして位置づかない、それに居心地の悪さを感じるリアリティや、うまく聞き出せないことに意味を見出したいと思って私自身も聞き取りをするんですけれども、一方でそれが実証的な資料の価値があるのかどうかというのもかなり気にかかってしまうので、これは足立さんのご返答と中嶋さんのご返答に共通していることかもしれません。そのまま議論を進めたいと思います。 中嶋: 3番はかなり具体的でしたね。これは本当にそのとおりだと思います。赤瀬川原平との関連というのは、田部さんがお話しされているわけでもないですし、まったく確証はないです。ただ、九州派の内部での関わりというのはもちろん考えたんですけれども、それよりもさらに広い文脈に開くことができるのではないかという私の解釈であって、これを言説の働きと考えるのであれば、そのことの是非というのはまた問われなければならないというふうには思いますけれども、そういう解釈の広さの可能性というものを示したいと考えました。ありがとうございます。 辻:のちほど会場からもご質問をお願いしたいと思います。では白さん、お願いできますか。 白:鈴木さん、ありがとうございます。私の帰属意識とは別に在日朝鮮人美術家というのをどう括るかというところなんですが、本当に難しいです。本当に難しくてですね。私が去年の11月に、プロフィールにも書いたんですけれども、一般社団法人在日コリアン美術作品保存協会というのを立てまして、私が代表理事をしています。とにかく子育てで何も研究ができない、でもとにかく何か動きたいというときに、協会をつくろうじゃないかという他の方の意見がありまして、じゃあとにかく設立をしようということで設立したんですね。で、今年のゴールデンウィークに作品を整理して、写真を撮って、寸法を測って、リストを作成しました。今、所蔵の作品としていいのではないかというものが、だいたい300点弱くらいあります。でも、これも所蔵作品にしようとか、この作品はどうするのか、作家に返すのか、これは(作者が)誰だか分からないから(所蔵者に)返すしかないのか、でもこれはサインが入っているし残そうかとか……。そういうことでとにかく作業が進まないんですね。自分は在日朝鮮人だと自称する美術家の作品を、私自身も研究の対象としています。やはり難しいなと思うのは、私は朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮で聞き取り調査をしました。1948年に日本に密航してきて、それで日本にだいたい14年くらい住んだ後に帰国船に乗って北朝鮮に行った。そういう人の美術作品もこの協会の作品として入れています。でももう、その方は日本にいらっしゃらない。遺族は日本にいらっしゃるので、その方への聞き取り調査は日本でできるんです。それでも、会えないこともあります。私の周辺でも「いやもう私、在日朝鮮人なんて言わないで。国籍も変えたから」みたいな。だからいつ何が起こるか分からない。アイデンティティって流動的で、現実的にはカテゴリーとしてはとっても難しいというのが現状です。 辻:そのまま小泉さん、お願いします。 小泉:先ほども言わせていただきましたけど、まだ自分のなかでこの作品が完成しているとは思っていませんでした。ちょっとサイドに置かれている感じはしていたので、このようなかたちでコメントをいただくことによって、こうすればいいとか、もっとこう発展できるなというヒントをいただいているような感じがしまして、非常にありがたい気持ちです。 辻:どうもありがとうございます。それでは発表者間のご質問等に移る前に、加治屋さんからお願いいたします。

加治屋:日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴの加治屋と申します。今日は皆さん、ご来場いただきありがとうございました。私は発表者でもコメンテーターでもなく、ディスカッションでアーカイヴとしての考えを中心にお話しできればと思って参加しております。まず鈴木さんのコメントに関していくつか、私のほうから言わせていただければと思います。アーカイヴの活動を、持続可能なシステムをつくっているということでプラスに評価していただいて、非常にうれしく思っております。実際の運営はなかなか難しいところもあるんですが、今後もこうした活動を続けていきたいと思っております。 辻:ありがとうございました。これまでの発表者の方のお返事や、あるいは今の加治屋さんのコメントを受けて、鈴木さんからも、それぞれにということではないんですが、コメントをいただければ幸いです。 鈴木:ある程度想像していたご返答をそれぞれの方からいただいたと思うんですけれども、足立さんがおっしゃったように、実際の局面においてはなかなかそう簡単にいかない部分があるのだと、実際に展開されていく表現としての語りのなかから、どのような資料的な価値を見出すかというところでいろいろ迷われているんだなということがよく分かりました。そう単純に表現として片付けるわけにはいかないんだなと。 足立:表現として捉えるならば、本当におもしろかったです。 鈴木:そういう語りのなかにもいくつかのリアリティがありましたよね。柳瀬正夢の話であるとか築地小劇場であるとか。その語りは結局ボツになってしまうことによって、我々はアクセスすることができなくなってしまう。 足立:一応、回想画にはなっています。 鈴木:うん。なので、回想画というものと彼自身の語りというものが並走していくというか、両者が関わり合いながら。それはいわゆるファクトではないかもしれないけれども、彼の主観的な過去のリアリティということで、何とか掬い上げることができないのかなというふうにやっぱり僕は思うんですね。ただその際に、編集なしでそのまま出せますかと言われると、現状のルールではたしかに難しい部分もあるんじゃないかなと思いますが、でもその原理主義的に編集は一切しないということで、こういう盛った語りが消えていくということもちょっと残念な気もするんですけれども、ちょっとしつこいようですが。 足立:私自身も本当に残念なんです。その残念なもどかしさを共有できたらなという思いもあって。その残念な語りというのが、実は島田さんだけじゃなくて、もっといっぱいあるはずで、そうしたもっといっぱいあるだろう残念な話の総体を考えると、いやもう、くり返しになりますけど、わかっていることはどれだけ小さいんだろうと。 鈴木:そういうオーラル・ヒストリーを集めていくなかで、足立さんはある種の作家の序列のようなものを今日の発表のなかでおっしゃいましたよね。でもやっぱりこれはアーカイヴ。ミュージアムじゃなくてアーカイヴなんだから、僕はそこに作家の序列というものは設けなくていいんじゃないか。逆にこれはアーカイヴですから皆同じように扱いますよ、それぞれの話を聞く、それぞれの歴史を聞く、というスタンスでいけるんじゃないかと思うんですけど、どうですか。 足立:ここには美術という言葉がついているのが問題になるんです。日本アーカイヴとか日本造形アーカイヴとかだったらいいのかもしれないですけど、美術だとやっぱりそこに取り上げる人は、李禹煥に並ぶのだとか、そういうことをちょっと思ってしまうのかもしれません。 加治屋:ちょっと僕のほうから介入しますと、たしかに現時点では資料と作品、あるいは資料と表現の区別というのがあって、美術館ではこの区別というのは重要だと思うんですけれども、ただ長期的には、この区別というのはそれほど大きな意味をもたなくなっていくだろうという予想はあります。実際、オーラル・ヒストリーの語りというのが歴史のなかで文字となって登場したのは、まだそんなに歴史がないわけで、ただこれも長期的にはひとつの表現として捉えられて、そこではもはや盛った話であろうとそうでなかろうと、区別がそれほど重要でなくなっていく可能性はあります。現時点ではたしかに様々な困難があるにしても、私たちが皆死んだ後かもしれませんが、重要な表現あるいは資料として、活用される可能性もあるとは思いますね。 鈴木:僕はこれ1点でけっこうです。 辻:他の方々からコメントや、これまでの加冶屋さんのご発言、鈴木さんのご発言に対して何かございますか。もしなければ私から。鈴木さんから、アーカイヴとして網羅していろいろな方々に聞いていくという点では序列はないというお話もありましたが、そうは言っても抑圧的な、という言葉は適当かどうかよく分からないですけど、支配的な言説や今の戦後日本美術において重要な作家と見なされている人たちはなんとなく想像され、それに対して活動しているという面があると思います。あまり鈴木さんにばかりお話をふっていてもよくないですけれど、「正史」を内側から変えることができるんじゃないかというご発言もありました。仮にですけど、鈴木さんにとって戦後日本美術という「正史」を解体するテーマや作家というのはあるのでしょうか。あるいは、それを聞き取りという方法で「正史」を内側から変えるということは可能なのでしょうか。 鈴木 ちょっと最近調べたことがあって、いわゆるルポルタージュ絵画というもののカテゴリーがどう歴史的につくられたかということを辿ってみたんですね。今僕らは何の気なしにルポルタージュ絵画ということでその代表的なタブローを皆思い浮かべることができますけれども、50年代当時の言説を見ていきますと、タブローと直結するカテゴリーではなかったはずなんですね。ルポルタージュ絵画運動というふうに当時は使われていましたけれども。そうするとそこでは、足立さんのご発表でもありました、プロレタリア美術の流れを汲む人たちが行なっていた様々な版画運動であったり、あるいはある種の量的に美術を拡散していくような手法をとったりというように、タブロー以外の試みがたくさんなされていた。それがいつしかルポルタージュ絵画というカテゴリーが立ち上がるなかで、そういう要素がどんどんどんどん削ぎ落とされて、いくつかのタブローだけが、まさに「正史」のなかで扱われるようになったというところが見えてきました。つまり今の話で言うと、ルポルタージュ絵画運動が当初もっていた様々な多様性というか広がりを、たとえばオーラル・ヒストリーというかたちで回復することによって、従来のタブロー主義のルポルタージュ絵画の見方を修正することができるんじゃないかと、最近考えています。 辻:非常におもしろい論点ですね。足立さんもありますか。 足立:そのとおりだなと思います。僕は50年代の版画運動というのは 池上善彦さんという方とか、そこ(会場)にいるジャスティン(・ジェスティ)さんが(研究を)やっていらっしゃいますが、ルポルタージュというのは、それをルポルタージュ絵画というものにしたのは、誰がそうしたのか私は分からないんですけど、中村宏さんと話していて印象的だったのは「ルポルタージュ絵画なんて実はないんだ」と彼は言っていたことです。「本当のルポルタージュ絵画はない。それはこれからできるんだ」と、そんなことを彼は言っていて。じゃあ今までのは、50年代のは何だったんだと私は思ったんですけど、でも非常にうまい言い方だなと思ったんですね。ルポルタージュ絵画というものが当時、議論されてそういう合意があったわけではなかったし、そのように見捨てられたもの、美術と見なされなかったものがたくさんあります。まさにそこは同感です。 辻:また違った角度から、まったく違う質問でも構いませんのでいただいてよいですか。はい、中嶋さん、お願いします。 中嶋:今のお話に関連することだと思うんですけども、当時の事実はどうだったかということをオーラル・ヒストリーだから聞き取れるわけではないですよね。質問する方ももちろんそうなんですけども、話す方もこれまで確立されてきた言説のなかで制限されている。それを意識しているかしていないかにかかわらず。話さなかったんだからなかったということになりかねないという意味で、オーラル・ヒストリーは万能ではないと感じます。印象としては、女性作家にそれが多いのではないかと思えるんですね。女性だからだとは言えませんが、歴史や主流の言説の外に置かれ続けてきた人々にその傾向があったとしても無理はなくて、それを引き出すためのやり方としてオーラル・ヒストリーがどこまで可能性をもっているかというのは、また別の問題としてあると思います。 辻:それと関連するか曖昧ですけれども、私も日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴのメンバーなので自己言及的な質問になりがちですが、小泉さんにうかがいます。本日はこういう雰囲気で、作品のフォーマットではなくてこの催しのお時間のなかで作品についてお話いただきました。また鈴木さんの見取り図でもオーラル・ヒストリーを高次の観点から扱ったというお話もありました。小泉さんから率直に今日の催しについて、あるいは日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴはどのように見えるのでしょうか。 小泉:私は個人で普段活動しているので、これだけの大人数で何日もかけて作家のところに行って聞き取りをしているということ、そしてそれが継続されていること自体がすごいなと。個人の力ではやっぱりできなくて、相当な組織力があって、あとたぶん時間と労力がかかっていると思うんですよね。そういうものをかけているから、あるパッションがかかっていることなんだなと思って、すごいなと率直に思っています。質問は「外から見てどう見えるか」? 辻:はい。われわれが企画したときは、歴史研究の実践と美術の実践を分けないことを念頭において進めたんです。 小泉:たぶん聞き取りをされている皆さんはこういうことは経験していることだと思うんですけれども、アーティストの立場としてお話しさせていただくと、昔のことを聞かれるって家族に言ったら、嫌だな、また昔のこと喋ってるよ、と思われるでしょう。でも自分の武勇伝はやっぱり語りたいものでしょうし、そういうものを聞きに来てくれる、何日もかけて聞きに来てくれるということは、もしかしたら普段まったくやったことがないことで、それをまさにさっき言った「語ってみる行為」、中嶋さんが言った「語ってみる行為」によって自分でも発見があるというか。記憶というのは語るたびにつくり変えられるということは本とかで読みますけれども、まさにそういう作業が常に起こっているんだろうなと思うので、やっぱり聞きに行って言語化して、その語るという行為を経ないと意識されないこともありますし、自分でもたぶん作家さんもご自身の発見というものがあるでしょう。そういうことがすごく豊かだなと思う。あと白さんが発表のときに、聞き手と語り手の両方に影響があるとおっしゃったじゃないですか。それはすごく素敵だなというか、素敵って言うとちょっとロマンティックですけれども、でも私はそれをすごく信じています。実際に語るほうも、既に事実があってビデオカメラにレコードされているものを語るわけではなくて、語りのなかで、人間関係のなかで語っていくわけなので、人が違えばまったく違う語りになるでしょうし、また違う方でしたら大正天皇のことはもしかしたら言わなかったかもしれない。この若者は優しそうだからこういうことを言ってもいいかな、とかね。そういう関係性がたぶんあると思うんですよね。それによって出てくる言葉って全然変わっていくんですよね。よく語りのなか、兵士の証言とかで、いろんな場面でいろんな語りがありますけれども、やっぱり違うんですよね、毎回語りが。微妙に違って、これってなぜ違うかというと、違うのはある意味当たり前なんですよね。それがまったくビデオカメラのようにプレイされるというのは幻想であって、違うことが本当の姿で、ビデオカメラやビデオレコーディングのようにまったく同じ言葉を言ってしまったらかえって怪しい。それが本当の姿だと思うんです。作家だとこういうふわっとした感じで止められるんですけど、学者さんだとさらに客観的な事実というところにいかなくてはいけないので、それは難しいんだろうなということを今感じましたね。 辻:たとえばそういった観点からご覧いただいた、(ウェブサイトに)あがっているインタヴューのなかでおもしろい方っていらっしゃいましたか。 小泉:語りが? 私の作品? 辻:日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴにあがっている(ウェブサイトで公開されている)聞き取りのなかで。 小泉:私はまだちょっと……。探してみます。すみません、不勉強で。 辻:ぜひご覧いただければ幸いです(笑)。インタヴューをわたしたちと共同していただいている方もいらっしゃいますので、ちょっと早いですけれども会場からご質問をいただこうと思います。くり返しで恐縮なんですけれども、この催しの内容は書き起こしをしようと思っているので、もし差し支えがなければお名前やご所属等もおっしゃっていただけると幸いです。これまでのご発表や今の議論に関して、ご質問をいただける方はいらっしゃいますでしょうか。 由本みどり:今回は帰国中にこのようなシンポジウムが聞けて、大変幸運に思っております。ニューヨーク在住の、オーラル・ヒストリー・アーカイヴにもインタヴュアーとして何回か参加させていただいております由本みどりです。中嶋さんや足立さんの発表を聞いて特に感じたのは、何て言うのかな、もちろん私たちがヒストリアンとしてある程度の期待をもってインタヴューに行かせてもらうと思うんですけれども、やっぱりその反応が、そこから逸脱したからといって、それを判断するのはそのインタヴュアーの役目なのか、それが今日気になったところだったので、そのへんをオーラル・ヒストリーのプロジェクトをまとめていらっしゃいます加治屋さんと池上さん、みなさんがどういうふうにルールとして考えていらっしゃるのかなと気になりました。私も鈴木さんのおっしゃったように、それがボツになってそのままなくなっちゃうというのが、すごく残念に思います。 加治屋:実際にインタヴューをおこなって、まったく話が続かなくなってしまうとか、ご本人にお話をうかがいに行ったのに周りの方が話されてインタヴューがうまくいかないということがあるんですね。だから現実的に、これは公開できないだろうというインタヴューは存在します。これはもうインタヴュアーが誰であろうとそう判断する以外にないというものです。先ほど、難しいインタヴューであっても、長期的にはそれほど問題なくなるのではないかと申し上げましたが、現時点でたとえばご家族の方とか、あるいはそこで言及されている人たちの評判に関わることであるといった問題が生じるので、やはりそこでどうしても(ウェブサイトでの公開を)判断せざるをえないということはあります。アーカイヴのなかでは、公開できるかできないかということに関してはある程度、共通の理解があると思っています。ただ、そのインタヴューがうまくいったかどうかというのは、特にアーカイヴのメンバーで話すことはそれほど多くないんですね。アーカイヴのなかでは運営上の問題、どういう人にインタヴューすればいいのか、どういうメンバーでそのインタヴューに臨むかという話がやはり中心になるので、今回こうした話を2人から聞けたことは非常に良かったです。ただ、これは基本的にそれぞれのインタヴュアー自身の考えであって、特にアーカイヴとしてそういう判断をインタヴュアーに委ねようと考えているわけではないです。 辻:他にご質問がある方、いらっしゃいますか。 小勝禮子:小勝禮子と申します。中嶋さんのご発表に関してですけれども、当時、(私は)栃木県立美術館の学芸員でして、一緒に田部光子さんにインタヴューをした立場で、ちょっと今日のご発表には違和感があります。と申しますのは、中嶋さんはこのオーラル・ヒストリー・アーカイヴのメンバーとして公開をするまでに田部光子さんとの交渉にたしか3、4年くらいかかったんでしたっけ。たしかにその間にいろいろやりとりがあって、うまくいかなかったという感じをおもちだと思うんですけれども、一緒にインタヴューに参加した私としては、非常におもしろいインタヴューで、特にここで《人工胎盤》に対する不可解な否定とおっしゃっておられましたけれども、これはもういかにも田部さんらしいといいますか、私が想像するに、1961年の段階で田部さんは自分がフェミニストであると自覚し、フェミニズム的な意識をもってあの作品を制作はしていなかったんだと思うんです。それを2004年に再制作を依頼された熊本現代美術館の南嶌さんから、フェミニズムの先駆者だ、あなたの作品はすばらしいと言われて、それでご本人も喜んで再制作されたわけですけれども、それを後になって「自分はフェミニズムの先駆者だったんですよ」みたいに話すことはもちろんできないだろうし、それでこの「軽薄」だとか「馬鹿です」だとか、そういうのは照れでおっしゃっていると思うんですね。それはいかにも田部さんらしいと私は聞いておりましたので、私もその《人工胎盤》だけが田部光子というアーティストの代表作だと思いませんし、田部さん自身もそれだけでは自分の作品だとは思っていない。現代に生きるアーティストですので、最新作が自分にとっての代表作というのは当然だと思います。そういう意味でちょっと違和感を覚えました。ここにこのように採録されているとちょっと変に思われるかもしれませんが、これも含めてオーラル・ヒストリーの書き起こしというのは全部、素材であろうと私は思いますので、その素材をどのように読んだ人が解釈するかは委ねられるのではないかと思いました。感想として申し上げます。

中嶋:ご意見をどうもありがとうございます。この発表にあたって《人工胎盤》の話だけを取り上げるのも、問題があることだとは承知していましたし、何度も強調してもしすぎることはないのはこれは私が得た印象なので、小勝さんがおっしゃるとおり、その後の田部さんとのやりとりのなかで私自身がそういう印象を強めてしまったということは大いにあると思います。オーラル・ヒストリーが素材でしかなくて、それぞれのインタヴュアーが判断することではないという先ほどの由本さんのご意見にも同意します。その上で、このオーラル・ヒストリーを資料として見たときに、田部さんのお話の特徴をどう解釈できるのかを考えたいと思いました。ただ、ここでインタヴュアーが発表してしまうことによって、ひとつの当事者の意見がついたという形になればそれは問題かもしれないと思います。 北原恵:大阪大学の北原と申します。同じく中嶋さんの田部光子さんへのインタヴューに同行させていただきました。インタヴュアーはさっきの小勝さんと中嶋さんと、もう一人、うちの当時の院生で、台湾出身の張紋絹さんがいたんですけれども、私が植民地とか戦時期に外で生まれた、外地で生まれた人の経験に非常に関心をもっておりまして、特に戦時期、植民地期の日本の文化、あるいは植民地の台湾の文化に詳しい張紋絹さんに同行していただいたために、1日目はその話ばかりになってしまったんですね。肝心の作品の話が2日目になってしまって時間がなくて。さっき中嶋さんの話では出なかったんですけれども、私はインタヴューはすごくおもしろくって、失敗だったとは思っていません。 中嶋:私も失敗だったとは思っていません。 北原:ごめんなさい。中嶋さんは大変だったと思うんですけども、そのなかで削除した部分で大きな部分がありました。田部さんのお話のなかで1976年から77年の作品で《ああ昭和天皇》というのと、それから1997年の《ああ三島由紀夫》という作品が出てきました。ご自宅に持っていらっしゃったんでそれを見せていただいて。特に76、77年というと、山下菊二の天皇制をめぐる作品はよく知られていますけれども、全然違う発想からつくられたものがあるということに私は衝撃を受けまして、非常に喜んでですね、その話をまた長々と聞いてしまったんです。インタヴューのなかにそれがかなり入ってしまい、あと社会評論社から「アトミックサンシャイン」展の論集が出たときも、私は田部さんに写真を使うということもお断りして、その紹介も入れました(注:沖縄県立美術館検閲抗議の会編『アート・検閲、そして天皇:「アトミックサンシャイン」in沖縄展が隠蔽したもの』社会評論社、2011年)。ところがそれを読んだ方がまた田部さんにその作品を使わせてくれと、美術と天皇に関する本のなかに入れようとしたら「絶対にそれはやめてくれ」とおっしゃって、このオーラル・ヒストリーのアーカイヴ(のウェブサイト)からも削除されたんですね。それはご本人の要望ですし当然のことだと思うんですけれども、しかし重要なお話で、資料に残すにふさわしい、という言い方は嫌いですけれども、そういうものだったというふうに思っています。当事者が生きておられるときに、こういうタブーに挑戦した、タブーを扱った作品を語るというのは、すごく難しいと思うんですけれども、それをどう回復する手立てがあるのか。たとえば縁起が悪い話かもしれないけど、死後にその部分をもう1回入れるということも可能なのか。そういったことも考えていらっしゃるのかをおうかがいしたいというのが1個と、それから中嶋さんは私たち3人のなかでは特に若かったので、田部さんが直接的に自分の今とかそういうのを言いやすい人になってしまって(田部との応答が)かなり集中してしまったのが申し訳なかったなと思っています。同じようにインタヴューした3人とも、見ているところとか感じたところとか全然違っていて、今日の中嶋さんの話の、女性の作家にインタヴューするとき、作家と作品が身体で同一視されてしまうということ、女性の作家の身体と作品が同一視されて見られるということはオーラル・ヒストリーだけに関わらない問題であると思うので、すごく重要なことをおっしゃったと思いました。以上です。 中嶋:ありがとうございます。 加治屋:ご質問の、削除されてしまった部分をどういうふうに回復していくかということは、非常に重要な問題だと思っています。実際、私が関わった聞き取りのなかでもそういった問題は生じています。ただ現在、現時点では作家との間で同意書というのを交わして、法的に有効な書類をつくっており、そこでカットする権利を語り手の側にあたえていますので、現時点では難しいのではないかなと思います。ただ、そうですね、たとえばご家族との交渉というのがもしありうるとしたら、そういったかたちでネゴシエートしていくとか、あるいは海外のアーカイヴに行くと、作家が本当に許可したのかと思えるようなオーラル・ヒストリーが残っていることもあるので、法的な部分を再検討する必要があるのかもしれませんね。ただ、そこまで現時点では考えておりません。 小泉:ちょっといいですか、一言。加害の歴史の証言を集めてみると、生きているうちは、その元兵士のおじいさんたちが罪の意識から言いますのでいいですけれども、かえって亡くなった後のほうが難しいという話を聞いたことがあります。亡くなった後のほうがご家族の方が守りたくて、それは(表に)出さないでくれというので、その言葉が使えなくなってしまったとか、そういう話があるみたいですね。 辻:池上さん、手を挙げておられます。 池上:日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴの池上です。今の議論の流れから発展させた小泉さんへの質問なんですけれど、私たちもインタヴューを集めていて、それが素材になってというところと、小泉さんも街頭でインタヴューをして、それを素材に作品をつくるというところで、共通点があるかなと。実際に作品は都現美で拝見して、すごく興味深いと思いました。でもひとつの違いとしては、先ほど加治屋さんからも説明があったように、私たちは語り手と同意書を交わして、聞き取りの書き起こしをして、その方との何回にもわたるやりとりを経て、相手が同意したもの、これだったら公開してもいいという状態になったものを公開しているというということです。小泉さんの場合は街頭インタヴューで、「作品に使わせてもらいます」という許可なんかはもちろん取っていらっしゃると思うんだけれども、その後の語り手との関係というのはあるのか、それとも一期一会的な感じで終わってしまうのか。でき上がった作品は完成形ではないとはいえ、あそこで語っていた人たちは、その「語る自分」というのを見る機会があるのか。この点をちょっとお聞きしたいです。 小泉:正直に申しますと、語った人に作品を見てもらうというのはないですね。最初にやったときは内々の発表のためだったので、「こういうコンテクストのなかで、こうこうするんだけれども、撮らせてもらっていいですか」というのでやらせていただいて。次やるときはソウルだったので、「韓国でこういう展覧会があります。ここで発表する作品なんですけれども、こうこうこうで撮らせてもらっていいですか」と。というのは、同意してもらった人たちがあそこで出ているというかたちになっていますので、この作品に関してはでき上がった作品を見ていただくと。今そうおっしゃっていただいたことは、将来的にたとえばウェブページをつくるとか、そういうことをするとその人に返っていくので、それはそれでおもしろいかなとか思いました。 池上:語り手の連絡先ですとか、そういうものは? 小泉:もらってないです、はい。 池上:私は今回、小泉さんをお招きする側の人間なので、こういうことを言うのは失礼かと思うのですが、都現美(東京都現代美術館)であの作品を見て、すごく感銘を受けると同時に、何と言うか、「やっぱりこの作家って苦手だわ、私」と思ったんです。正直に言いますけど。 会場:(笑) 池上:〔会場の笑い声を受けて〕なんでこんなにウケるの。すみません。今日ははじめてお会いするんですけど、過去に小泉さんの作品を、全部ではないんですけど、わりと拝見していて、その度に少し違和感を感じていて。でも、おもしろくなければ無関心で終わるだけだと思うので、ここまで強い違和を私に起こさせるこの人は何なんだろうという興味を以前から抱いていて。《オーラル・ヒストリー》に関しては、自分がこの活動をやっているから余計にカチンときたというのがあると思うんです。でもそれは、やっぱり痛いところを突かれているからなんですよ。私がそのときカチンときたのは、すごく単純な言葉で言うと、あれだけいい話をしているおばあさんもこれだけ気持ちの悪い発言をしている男性も、同じただのマテリアルとして等価に扱われることへの暴力のようなものをやっぱり感じたからなんですね。その裏側には、私たちオーラル・ヒストリー・アーカイヴはちゃんと語り手を尊重してやっていますという、根拠があるのかないのか分からない自負のようなものがあって。でも今日いろんなお話しを聞いたり議論してきたなかで明らかになってきたのは、本当に本質的な違いがそこにあるんですか、ということだと思うんですよ。他者の語りを素材化するという意味で。なので、これは感想というか、私からのコメントになってしまうんですが、私がカチンときたのは、実は小泉さんと私たちは同じことをやっているに過ぎないのかもしれない、というところを突かれたからなのかなという気も…… 本当に同じだと言ってしまうのはまた乱暴なんですけれど、少なくともその要素はあるということを指摘されたように感じたからだと思いました。 小泉:ありがとうございます。何か言ったほうがいいですか。 辻:ぜひ。 池上:言ってください。俺もお前が嫌いだ、とか(笑)。

小泉:いやいや、そんな。もちろんまったくありません。でもそのように強く反応していただくというのは、たぶん同じようなことをやっていたら葛藤があると思うんです。たとえば今日、中嶋さんの発表も、足立さんの発表もそうですが、やっぱり公開の緊張感というか、それを公開するための苦労というか、そこのすごくセンシティヴな部分があると思うんですね。それを公開して、本人が聞かれたくないことも出せるのかとかね。すごくプライヴェートな部分に入ってくることなので。私は、以前からある程度意識してやってきているんですけれども、その映像の暴力性——というんですかね、映像というのは写ってほしくないものもどんどん写してしまいますので——その暴力性自体を作品の構図に入れるというか、そういう作品をつくってきました。暴力性自体を作品にすることもあります。ですので、そこに関してはすごくよくわかるというか、やればやるほどセンシティヴになっていくというか、すごく気をつけるようになっていくというか。それで結局は自分が線引きをしないといけないわけです。私は同意書を書かないです。基本的には書かないでやっています。過去やったことに対して私は後悔することはあります。作品をつくったときはいいんです。それを発表したときもいいし、しばらくはいいかもしれないけど、どこかで自分のなかでちょっと罪悪感を感じていることが作品のなかであったりするんですね。私なりにルールというか、どうしたらそこをちゃんとネゴシエートできるのかなというのは相当私なりに考えてやってきています。やっぱり自分ではない他者を、カメラを持って撮影するというスタイルはずっと同じですので、その暴力性に自分のなかでどう決着をつけるか、どこで線引きするかというのは、作家としてはいちばん大事なところだと思っています。そこをどうするかというとやっぱり、搾取はしょうがないんですね。搾取してしまう、作品のために利用するという、すごく言葉は悪いですけれども、そこの部分はしょうがないというか、そこはそういうものであるというところから出発するんです。最近私が考えるのは、私は利用するけれども、むこうも私を利用してほしいと。この《オーラル・ヒストリー》に関しては、私が利用しているだけだからもしかしたらカチンとくるところがあるかもしれないんですけれども、少なくとも個々のつながりでつくる作品に関しては、向こうの人にとってもベネフィットになる部分が起こるというんですかね。私を使ってそれが起こるような関係のなかでしか私はつくるべきではないなという気がしています。必ずしもそのルールがすべて当てはまるわけじゃないですけど、その意識というのは、やっていけばやっていくほど募っていくというか。それはあります。ちょっと関係あるかどうか分からないですけれども。 池上:よく分かりました。《オーラル・ヒストリー》に関しても、作品という状態だったり、素材という状態だったり、様々なレベルがありますよね。今後も続けられて、それをアーカイヴ化していくということであれば、そこからまた搾取には終わらないかたちでの意味生成も出てくるように思うので、今後の展開を見ていきたいです。ありがとうございました。 宮田徹也:宮田と申します。時間が超過しているので端的にお話しさせていただきます。僕は足立さんと一緒に今泉(省彦)さんと瀬木(慎一)さんだっけ、のインタヴューをお手伝いいたしました。それでその後もこの会の動向をときどき見ているんですけれども、インタヴューをいろいろ見てて、なんかおもしろいなと思う反面、いやこんな当たり前のこと誰でも知っているのになんで聞いてるんだろう、ちょっと勉強不足じゃないかと感じたりするときもときどきあります。しかし今日の足立さんと中嶋さんの話をうかがっていて、こういう観点、立場からこう聞いているのはかなりおもしろいし、すごい発見があるんですね。なのでやっぱり、インタヴューの前後(の事情)なんかを補足したらおもしろいのではないか。自分がこの人になんでどういう立場で聞いたのかなんてことがついていたりすると、すごい分かりやすいと思うんですね。たとえば僕はちょっと前に『図書新聞』に戸井十月という人の『戸井十月 全仕事』という本の批評を書いたんですけれども、1,000ページくらいあって、6センチか何センチか忘れたけど、戸井十月という人はどこかで、フィリピンかどこかで見つかった日本兵だとか、それから植木等だとかモハメド・アリなんかにインタヴューするんですよね。それでもうなりきっちゃうんですよ。自分がアリになりきっちゃって、自分がアリだみたいな感じで、これがインタヴューなのかというのを、僕は読んでいてすげえなと思って。日本画のいま九十なんぼの、ちょっと今名前が出てこない、内海信彦のあの…… そういう人に対するインタヴューもこのオーラル・ヒストリーのなかにはあっていいんじゃないかなと。まさに正史じゃなくて、その人がその人に聞くということがおもしろいんじゃないかなと思ったんですね。だから僕は特に今日は中嶋さんのお話を聞いていて、そういう立場でうかがっているんだったらこれはおもしろいと感じたんです。それで、そのように感じたところで鈴木さんにおうかがいしたいんですけれども、さっき白凛さんに、在日の立場というところから離れて研究をしたらいかがでしょうかということをコメントのところでお話しなさっていたと思ったんですけれども、そのようなそれぞれの立場を重要視しちゃだめですかね。 鈴木:それは誤解です。たぶんそれは私の言ったことが伝わっていなかったと思います。私はそんなことはまったく申し上げていません。単純に、彼女が在日朝鮮人というカテゴリーを使って歴史研究をする場合に、そのカテゴリーはどのように歴史的に構築されたものなのか、それが今の白凛さん自身の立場を表明しているのか、そうではなくて、あくまで1945年からたとえば60年における在日朝鮮人というカテゴリーがどういう意味をもっていたかということを歴史的に探求されているのか。それがあまり僕ははっきりと見えなかったので、それを明らかにしてほしいという意味です。 宮田:分かりました。すいません、私もちゃんと聞けていなかったところがありましたので、とても勉強になりました。どうもありがとうございます。 辻:最後にお願いします。 黒田雷児:黒田雷児と申します。どちらの「くろだらいじ」か(黒田雷児か黒ダライ児か)は質問の内容で判断してください。ちょっと質問のタイミングを失しまして、北原さんが質問した後にすれば流れが良かったんですが。前に戻っちゃうんですけれども、私は足立さんがいろいろ突っ込まれていた島田インタヴューがお蔵入りになったことだとか、あるいは田部インタヴューでいろんな削除や変更があるかとか、私は実はあまり気にしていなくて、とりあえずそういうインタヴューがあったということや、そういう削除とか変更されたということは、今日、仮にネットに公開されていなくても、今日これだけの人が聞いているわけですから、もう皆知っていて忘れることはないと思いますし、そういう事実は残ると思うので、その心配はしていません。私がもっと心配しているのは、これは中嶋さんが言った女性のアーティストの一種の抑制というか抑圧に関わることだと思うんですけども、私の経験でいろいろ60年代のアーティストにインタヴューしたときに、あるいはインタヴューしようとしたときに、これは聞けないなとか、これ以上は聞いちゃまずいなということ、聞いても答えてくれないなということは、たまにですけれども確実にあります。実はそうやって聞けなかった部分というのが、実はものすごく大事だったんじゃないかなと後になって思って、そうこうしているうちにそういう人が亡くなってしまうわけですけど。だからたとえば(田部光子)三島由紀夫じゃなくて、昭和天皇のほう(の作品)ですね。昭和天皇の作品について、たぶんこれは、これ以上は聞けないなということがあると思うし、あと家族とか現存する人との関係で聞けないこと、それからたとえば恋愛とか性に関することで聞けないこと、さらには自分のアイデンティティについて聞けないことがある。白さんの話で、在日コリアンであるということを自分で表明している人、自称している人が在日朝鮮人であると言いましたけど、そういうことを自分で言ってない人はいっぱいいるわけですよね。アーティストにも絶対いますよね。でもそれは聞けないですよね。どなたに対してという質問じゃないんですけど、身に覚えがある人、一人二人でいいんですが…… 何かを語ってほしいのに語ってくれなかった人の抑圧というか抑制というかを、どのようにしてそれを取り払うべきか、あるいは取り払うのをやめるべきか。私は研究者としてよりはひとりの人間として、これは気の毒で聞けなかったなというのがあって後悔するんです。研究者としては非情に徹してその抑圧を取り払うべきだと思うんですよね。でなければ永遠に、その人が亡くなったら永遠に誰も聞けないですよね。もうどうしようもないですよね。そういう経験、皆さん、ある方とか、こうすればいいという何かご意見がある人が……。 足立:私はいろいろ突っ込まれたこともまとめてお答えしたいんですけど、削除とかお蔵入りとか、そういったこと自体がやっぱり議論すべきことなのかもしれません。語られなかったというよりも隠されたこと。黒田さんが今おっしゃったのは自己検閲的な部分かもしれませんが、そういったことって公開されたインタヴューにもあって、さっき加冶屋さんがおっしゃっていましたけど、公開されたインタヴューのなかで、後で話者が「ここは削ってくれ」と言って削っためちゃくちゃおもしろい部分、すごく重要な部分もあります。ただ黒田さんがおっしゃるように、それを研究者としてどんどん明らかにすることが研究者の仕事であるんですが、もうひとつおっしゃったように人間としてできない部分もあって、人間としてできないというだけじゃなくて、これは研究だけじゃなくて、研究者だけの問題じゃなくて、たとえばですよ、東京国立近代美術館だって戦争画を全部並べるようなことはしていないですよね。隠しているといっても過言ではないと思います。隠されたものというのは実は世の中にいっぱいあって、そのことに私たちはあまり気づいていないんじゃないか。その隠されているということ自体も隠されていることが実は多いんじゃないかなと思います。それをどうにかしなきゃいけないというのが…… しなきゃいけないという人もいっぱいいると思いますけど、でもそれはけっこう仕方のないことで、たとえば江戸時代から明治、大正、昭和、ずっと歴史をふりかえるならば、隠されたことは無数にあると思っています。隠されたことが無数にあると考えた上で歴史を考えていくということが、隠されたことがなくて明らかになっていることだけで歴史を見ていくことと、見方が違ってくるのではないかと思います。 黒田:ちょっと私の聞き方が…… 足立さんが言った、アーカイヴとすることが不可能な美術の闇と言うときに、その言葉を聞いて私もずっとそういうことを思っているんですけど、でも今のお答えでも言っていることは違うんですよね。足立さんが言っているのは既に、たとえば戦争画でも、こういうものがあると分かっている。別の証拠でこういうものがあると分かってながら実は表に出せないものということであって。僕が言っているのは、そもそも何かがありそうだという、本当はもっと語ってほしいものがありそうなのに語ってくれなかった場合のことを言っています。それが本当の闇で、それはひょっとして、あまり言うとあれなので言いませんけど、個人のアイデンティティに関わることとかそういう非常に個人的なこととか、そういうものを本当は無理やり非情に冷酷にとりあえず暴き立ててしまって記録はしておいて、ただそれは50年100年お蔵入りしてもいいと思うんですけどね。僕はまず研究者としては、ひょっとして誰も知らなかったし、その人しか知らない事実というのを聞き出すということをするべきじゃないのかなと。すみません、質問だか何だか分からなくなって。時間が超過しているのにすみません。これ以上コメントは要りませんので。 小泉:1点いいですか。たとえばセッションで1日だけ来た人に対してどこまで打ち明けるかというのもたぶんあると思うんですよね。その人に会って、どこから来たのか分からないような若造が来て話を聞くわけですけど、1日だけのセッションのなかでどこまで打ち明けて語ってくれるのかということもあるので。今聞いていて思ったんですけど、もしそこに行きたかったら、作家としても入っていくべきだと思うんですが、やっぱり何回も会って関係をつくったりですとか、そういうことの上でなされることなのかなと私は思いました。 黒田:私はそういう何回も会っているアーティストでもついに聞けなかったということが結構あるんですよ。それであえて言わせていただきました。

白:今のご質問で、私もやっぱり聞き出せない部分ってあると思います。でも私自身は、私の出自と語り手の出自とが重なることが多くて、「私はこういう者です」、もうそれ以外に説明があまり必要なくて、けっこう最初からスムーズにいくというか、誰かがつなげてくれて、はい、もうすぐに聞き取り、と(いうことになる)。そんなにあまり苦労してないんです。それでもやはり聞き出せない場合も多くて。やはりそこは本当に対話で、ずっとお話をして詳細を聞いた。そういう経験もやっぱりあります。在日朝鮮人というのは、先ほども申し上げたように、アイデンティティがすごく揺らいでしまって、時代的な限界というのはやっぱりつきまとっていて。先ほど宮田さんからお話があったんですけれども、私自身が今なぜこんなにも一生懸命、在日朝鮮人のこと、美術をやっているのか。先ほど鈴木さんがおっしゃったように、自己の表明のためにこれをやっているのかと、つまり今を問うために私はこれをやっているのか、あるいは純粋に研究として1945年から1960年代を純粋に問いたくてこれをやっているのか、どちらかと言われたらやっぱりちょっと難しいところがありまして。そういう点から見ると、私は日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ自体も、なぜこれを立ち上げようとして、何を目的としていて、このスタートの時点での何があったのかなというのは、ホームページを見ながらいろいろと考えました。以上です。 辻:中嶋さんもありますか。 中嶋:聞けなかった部分があるインタヴューというのはたくさんあります。インタヴューの形にまとめられなかったものもたくさんあります。抑制があるような内容を聞くべきかどうかは、判断として難しいというよりも、その方法が分からないことのように思えます。聞けば抑圧を取り払って聞いたことになるのかというと、それで答えてもらえるわけでもないので。現時点では、白さんがお話しになったとおり、聞き手とインタヴューを受けている側が対話をしながら関係をつくっていくというところを大切にしたいとは思っています。 加冶屋:ちょっといいですか。黒田さんからのご指摘は非常に興味深いと思いました。今、私たちは美術という文脈で聞き取りをしていますが、当然、他の分野でも聞き取りはおこなわれていて、同じように、聞けないようなことにいかに切り込むかということが議論になるという話を聞きました。政治史の分野では、インタヴュアーの構成のなかで、長年の関係があるがゆえにかえって切り込めないという場合もあるので、その場合はむしろ関係が薄い人にそうした質問を投げかけてもらうということもなされていると聞きました。たぶん私たちは活動を始めて11年目ということで、まだまだ蓄積が十分でない、インタヴューのノウハウの蓄積が十分でないのかもしれません。もしかしたら、たとえば美術館の学芸員という立場で聞く場合と、また違う聞き方を私たちはできるのかもしれません。もう少し私たちのほうでもいろんな聞き取りを重ねていくなかで、もしかしたら黒田さんの考えていらっしゃるようなことに触れることができるのかもしれないと思いました。 辻:いたずらに議論を収束させるのではなくおわりをむかえたいと思います。お時間が超過しているので、最後に加治屋さんからそのままお話をいただいて、閉会とさせていただきたいと思います。 加治屋:本日は長時間にわたりこのシンポジウムを聞いてくださり、ありがとうございました。先ほど鈴木さんから10周年のイベントなんじゃないかとありましたが、実は10周年は昨年で、1年ちょうどずれてしまったんです。でもこれまでの聞き取りの成果をふまえて足立さん、中嶋さんにご発表いただき、それから外部から白さん、小泉さん、そしてコメンテーターの鈴木さんに来ていただいて、私たちの活動をふりかえって考える非常に良い機会になったんじゃないかと思います。今回は「戦後日本美術の群声」ということで、戦後日本美術の多様な声を拾う活動に焦点を当てましたが、先ほども言いましたように、必ずしも周辺だけに注目しているわけではなくて、様々なアーティスト、評論家、美術関係者に話をうかがっていまして、そうした複数の声を聞くことで、より豊かな美術の状況が見えてくるんじゃないかと思っています。これは以前のシンポジウムでも申し上げたんですけれども、決して日本美術のオーラル・ヒストリーを集めるのは私たちだけの専売特許ではありませんので、ぜひ皆様方のなかにもこうした活動に興味がある方は、個人でも団体でもこうした聞き取り調査を進めていただければと思いますし、もしそのためのノウハウ、方法というのが必要であれば、私たちは喜んで提供したいと考えております。今回は地方という視点が抜けてしまったんですけど、実は私たちは地方のアーティストたちにも話を聞くように努めております。それぞれの地方には、詳しい方がいらっしゃいますので、特に美術館の方にこうした活動をそれぞれの地域でやっていただけると、私はうれしく思います。 粟田大輔:一点だけ、補足させてください。「ボツ」になった発言に対するアクセス不可能性の指摘がありましたが、アーカイヴでは(インタヴューに際し)動画と音声を取って(保管して)います。また、公開に向けてなされた校正のやりとりも残っています。 加治屋:そうですね、私たちのオーラル・ヒストリーのインタヴューの録り方をちゃんと説明したほうが良かったですね。音声だけでなく動画も撮っております。音声と動画、両方で聞き取りをおこなっていまして、先ほど書き起こしを公開する際に削除する部分があるという話をしましたが、実際、削除している部分がなるべく分かるように公開をしています。それから、書き起こしたものに朱(加筆や修正)を入れていただいています。それは記録として保存していますので、書き起こしの編集のなかでその要素がすべて消えてしまうことはないということですね。では本日は長時間ありがとうございました。登壇者の皆さんに拍手をお願いします。 |