奥野惠 オーラル・ヒストリー 第2回

2021年12月21日

東京 アートフロントギャラリーにて

インタヴュアー:足立元、鏑木あづさ

書き起こし:鏑木あづさ

公開日:2023年11月26日

株式会社アートフロントギャラリー代表取締役社長。

第2回目のインタヴューは、1970年頃の東京芸術大学における学生運動の資料(ガリ版のビラなど)を紹介するところから始まる。その後、在学中に結成した「ゆりあ・ぺむぺる工房」、そして1979年設立のアートフロントギャラリーの活動について、94年のファーレ立川竣工の頃まで語られる。

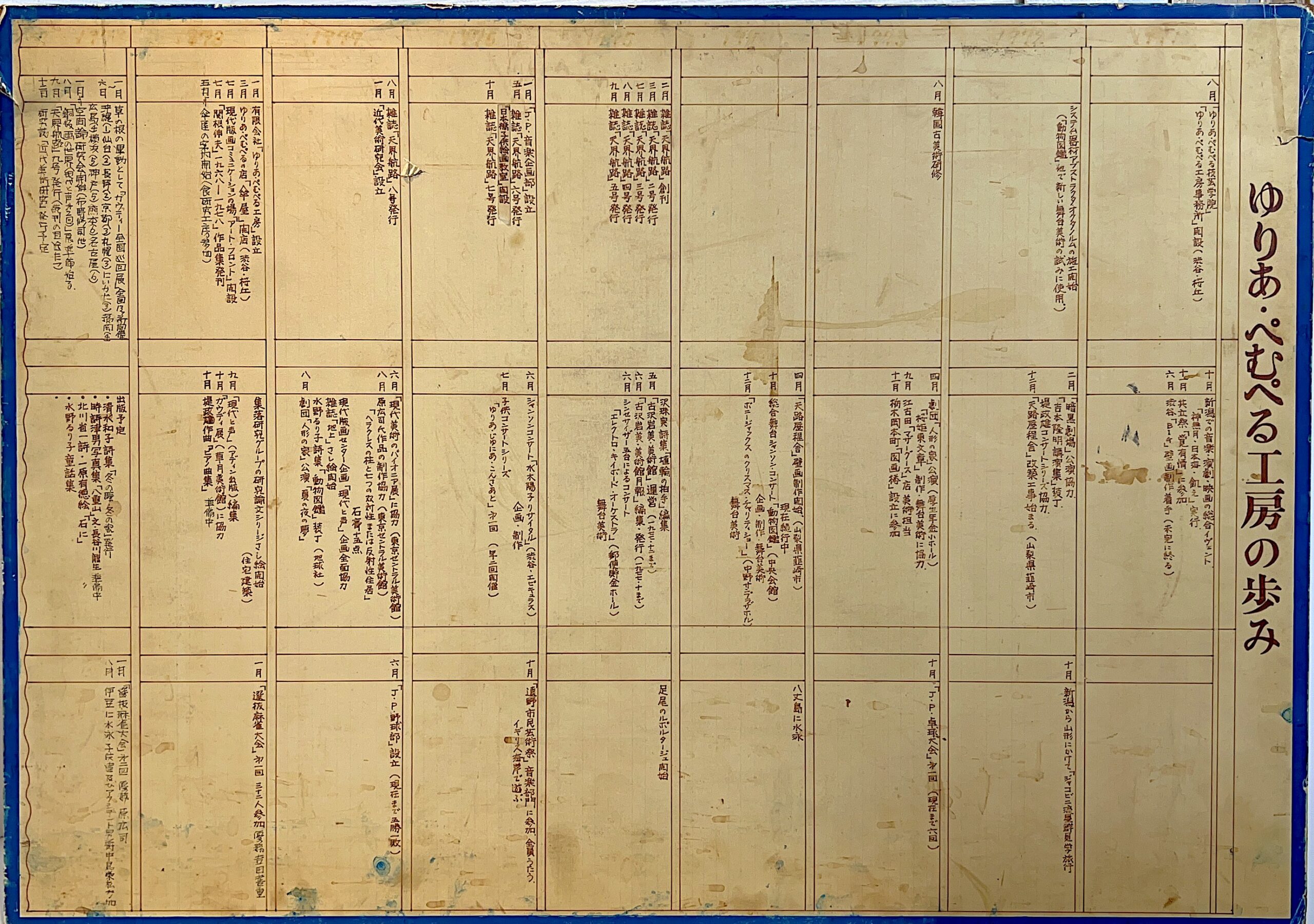

画像:ゆりあ・ぺむぺる工房のあゆみ

奥野:(大量のビラや写真などを箱から出しながら)編集前の生原稿とか。これ、すごくおもしろいので。これは(北川)フラムさんのメモなんだけど、たとえば闘争の合間に、皆で勉強会というのをやっていたんですよ。その呼びかけとかね。それから芸大の改革闘争っていう呼びかけでやっているのって、前回ちょっとお話したように、普通の学園闘争となにが違うかっていうと、ひとりずつビラを作っていたんですね。私のビラも交ざっていて、びっくりしたんですけれども(笑)。友だちのとか。それとフラムさんの文章も結構よくって。皆、詩みたいな感じで。当時、『銀河通信』っていうのを発行して、ガリ版印刷して。

(箱にあった新聞を見ながら)これは誤報があって、デモをやったら朝日新聞が救対を呼んじゃったの。それに対しての抗議をかなりやっているんです。(別のビラを見ながら)これは芸術学科の卒論問題とかね。……結構、朝日新聞が多いね。こっちが古いかな…… そうそう、これが学長選を延期しましょうって、このときもそれぞれの意見を。ひとりじゃないからおもしろいっていう感じですね。

鏑木:皆さんでビラを作っていたというのは、「今回は誰々さんね」ということですか。

奥野:いや、そうじゃない。

鏑木:皆が思い思いにという。

奥野:だからさっきみたいに芸術学科もあるし、油1年もやるし、そのうち建築科もやるしっていう(笑)。それで自己主張としてビラを書く。だから、そういう意味ではSNSみたいなものですよね。

鏑木:そうですね。これは、ひとりひとりが配るんですか。

奥野:そうですね。ひとりひとりが配ったり、テーブルの上にバーっと置いてあったりとかね。

足立:これは芸大にもない資料だ……。

奥野:で、それに対して教授会なんかが考え方を伝えるからから、皆集まれっていう。そういうような感じで。

足立:これ、坂口(寛敏)さん?

奥野:違う、これは私なの(笑)。……音校有志とか。やっぱり、ひとりひとり書くっていうことが、普通の闘争とは違うかなっていう印象ですね。

(別のビラを見ながら)これは誰かな…… そうね、こういうまとまって…… これは自治会の方、民青(日本民主青年同盟)の方だよね。それも一緒にあるんだよね。

鏑木:これはもらった方ですね。

奥野:そうですね。とにかく、いろいろな人がいろいろな風に。ほら、これ、おかしいでしょう。「建築科は籠城する」って(笑)。これはたぶん(山本)理顕さんとかね、その辺の人たち。

鏑木:個人名が書いてあるわけじゃないけれど。

足立:誰が書いたか、わかる人がいないと。

鏑木:私たちが見るだけでは、わからないですね。○○学科有志というかたちで、個人の方が書いている。

奥野:まぁグループになって、その代表が書いたりもしているんだけど。この辺は学長選のが多いね。……コメントを書いたりしているんだけど、……これはなんだろう。

足立:芸祭ですか。

鏑木:ああ、そうかもしれないですね。野外ステージって書いてある。

奥野:「生命の儀式」(笑)。昔は紛争をやりながら、イベントもやりながらっていう感じで。フランスのカルチェラタンとか、ニューヨークなんかに近い。これは誰だろう。誰か書いているね。私も全部は覚えてないので(笑)。あ、これはフラムさんのだ。

鏑木:これが北川さんの字ですか。

奥野:はい。この頃のフラムさんの文章も、かなりいいですよ。これが彼のスタート。

足立:原点ですね。

奥野:そうそう。オルガナイザーとしての、ステータスの元になるような原稿ですね。そうそう、詩が出てきたな。こういうのを、誰かやってくれないかな(笑)。

足立・鏑木:やります、やります。

足立:復刻版をつくるなら、協力させてください。

鏑木:(ビラの)裏にいろいろ書いてあるのも、おもしろいですね。

奥野:文章も結構おもしろいんです。ほら、これはね、彫刻科2年生って、樂(吉左衛門・直入)くんがいたんだよね。フラムさんと樂さんは同級生で、体育の授業で一緒だったというのがあってね。

足立:個人名が書いていないというのが特徴的ですね。

奥野:そうね。今見るとおもしろいね。これは…… 誰かな。これがまとまって学長選。これもそうだな。これは『日本海通信』っていう。

鏑木:こういうのは当時、配っていたんですか。

奥野:配っていました。チラシっていうのは当時、本当に日常的に作っては配り、というのをしていたのでね。

鏑木:おもしろい。これは個性的ですね。

足立:今の学生に読ませてあげたいですね。

鏑木:本当ですね。(別のビラを見ながら)これは大学からですか。

奥野:そうそう。学生が突き上げて学長選挙を改革しようっていうので、「君たち、説明するから来い」っていうビラですね。

足立:学生が勉強していますよね。知的な勉強を。

鏑木:(ビラの内容が)ほとんどテキストですよね。

奥野:そうそう、それでね。(前回のインタヴューで)フラムさんのチームと私たちのチームが合体したって言ったでしょう。そのフラムさんのチームの愛称が、“鬼”なの。鬼っていうあだ名の付いていた作曲科の堤(政雄)くんっていう人がいて、自称でも鬼って言っているし、鬼、鬼って言われていてね。その人が音校の方の活動の中心人物で、前にもちょっとお話した、よくピアノを弾いてくれていた人のひとりなんですけれどもね。

(別のビラを見ながら)……ニャロメね。これは船渡(研一)さんっていう、デザイン科の人だね。難しいことばが当時、流行っていたんだよね。

鏑木:それにしても、よく書いていますよね。

奥野:よく書いている(笑)。あ、これも……そうそう、さっきのフラムさんの。

鏑木:これは学生番号かな。

奥野:そうかもしれない。(別のビラを見ながら)……これは私、知らない。67年。そうそう、これはフラムさんの。なかなかいい詩なんですね。こういう詩みたいなものを、アジっていたのね。その辺が北川フラムの原点ですね。こういう硬質なアジテーションもやるけれど、こういう叙情的なものも皆に配っていた。よくまぁ書いてあるね。今と変わらないね。

鏑木:びっしり書いていますね。筆が止まることがないっていう感じ。

奥野:そうね。

足立:北川さんたちと合流する以前の、奥野さんたちは……

奥野:そうそう、油画の1年生だったのよね。入ってすぐだった。先輩たちのこういうビラを見て、活動を見て後ろをついて行ったという感じはありますね(笑)。

鏑木:校門の前で北川さんが拡声器を持ってアジったり、ビラを配ったりしていた。

奥野:そうそう。

鏑木:そういう方は、ほかにも何人かいらっしゃったんですか。

奥野:何人かいました。

鏑木:これだけ(ビラの)量があるっていうことは、皆が配っていたりしていたということですよね。

奥野:そうなんですよね。もう(紙が)ボロボロになってしまった……(写真を見ながら)この人ね、知らないかな。前回、音校の人は作曲と邦楽の人が(闘争に)割とかかわったと話したけれども、この方は建築家と結婚したんですね。なんでここにあるのかわからない。(別の写真を見ながら)この人が誰かわからないんだよな。あ、これは(芸大の)大浦食堂ですね。この手の写真はゴロゴロしているんですよね。

足立:カメラは誰が持っていたんですか。

奥野:私の友だちでカメラ好きなのがいてね。一眼レフで結構撮ってくれていたことがあるの。フラムさんと一緒に写っている写真も、なんだっけな。すごくちゃんとした一眼レフだった。 (別のビラを見ながら)これはね、芸大以外の、東大闘争の。これはフラムさんが持っていたんじゃないかな。フラムさんはいろいろなところと付き合いがあったからね。“都共闘”だって。当時の機関誌ですね。(別のビラを見ながら)……「売女族」だって(笑)。革マル、じゃないや、ブントの機関誌ですね。あとは『天界航路』(注:ゆりあ・ぺむぺるが発行していた雑誌)をやるために、左派的なこういうものは結構、集めていたんですね。

(スケッチを見ながら)これはあれだ、(『天界航路』の記事の)足尾の取材をしたときのスケッチかな。(別の資料を見ながら)これは、現代版画センター(注:1974-1985。菅井汲、元永定正、難波田龍起など、日本の現代美術家の版画を出版)という、(日本の美術史上、画期的な仕事をしていた)版元が出していた機関誌にフラムさんが文章を書いていたんですね。その原稿料を現物支給として、版画でいただいていました。その版画をアートフロントで販売していたんです(笑)。そういうわけで結構これも、貴重な資料なんです。

(新聞記事を見ながら)これは初期のアートフロントの活動ですね。アートフロントは(渋谷の)メイン通りじゃなくて、ちょっと入ったところのマンションの2階で、1979年にスタートしたんです。そのときに版画の販売と一緒にやっていたのが、「子どものための版画展」。全国の学校に貸し出したりもしていたんです。これはフラムさんだ。あ、これは私だ。

鏑木:新聞記事になるということは、注目されていたんですね。

奥野:そうね。(別の写真を見ながら)これとかこれとかは、現代版画センターの作品だね。ヒルサイドに入った頃ですね。

(別の写真を見ながら)これが初期のアートフロントで、さっきの石島ビルっていう、桜丘の連れ込み画廊って言っていたんですけれどもね(笑)。ここからスタートしたんですね。 (原広司の連載「居住文化論」『住宅建築』1978-1980年の挿絵を見ながら)それからこれは、原広司さんが原研究室で、世界の集落というのを調査していたんですよね。アフリカに行ったり南米に行ったり、東南アジアに行ったり。これは東欧ですね。そういうのを、ずっと調査していた。今、原先生の弟子たちって有名な建築家が多く出ているでしょう。この頃、大学院の人たちが一緒に行って、文章を書いているんです。それで帰ってくると、写真とこういうアクソメを持ってきて、我々が絵を描くっていう。(連載の)挿絵を担当していたの。その当時の隈研吾さんとか、(山本)理顕さんは芸大時代から知っているけれど、原研にいて集落調査を行なっていました。20代の原研の人たちには皆、ここで知り合ったという感じ(笑)。

足立:若い頃の隈研吾とかもご存知なんですか。

奥野:よく知っていますよ、隈さんは。集落の絵を描いたり、麻雀一緒にやったりとか(笑)。それからこれはこの間お見せした『Penguin?(ペンギン・クエスチョン)』です。

足立:『Penguin?』は国会図書館でも見られるんですよね。

奥野:でもたぶんこっちの方がおもしろいんじゃないかな、足立さん的には。これがフラムさんたちがやっていた近代美術研究会のときのいろいろなファイルなんです。「現代美術のパイオニア」展(1977年)の資料がありました。展覧会の前に、いろいろなデータを整理している感じかな。これは私は(かかわっていないので)まったくわからないんだけど、こういうのがあってね。おもしろそうなものがフラムさんのところにはもっとたくさんあるんだけど、今はどこに行ったかな。この生原稿があったんです。

足立:おお!

奥野:(パンフレットを広げながら)これって、これ自体がカタログじゃないでしょう? 展覧会のときの……

足立:パンフレットと言ったらいいんでしょうかね。初めて見ました。

鏑木:会場で配布していたんですかね。あ、目録だ。出品リストですね。(資料を見ながら)表をつくっているんですね。

足立:Excelのない時代に。

奥野:いちいち全部書いてね。

鏑木:作品の所蔵先などを調べていますね。

足立:こういうのがなければ、戦前の前衛なんて絶対に今みたいに研究されなかったですよ。

鏑木:そうですよね。当時、研究としてはかなり早かったですよね。これ自体もすごく貴重。

奥野:そうかもしれない。誰も注目していなかったですもんね。

足立:字は北川さんのものですか。

奥野:いや、そうじゃなくて一緒にやっていた人の字だと思う。フラムさんはそんなに几帳面にやらないから。そういう学芸的な人が何人かいて、やっていたみたいですよ。 (パネルを出しながら)これね、昔の。ゆりあ・ぺむぺるの略歴をつくったんですよ。

足立:これ1枚ですか。

奥野:うん、でも当時はこれくらいで。

鏑木:数年間の歴史ですか。

奥野:きれいに書いてあるね。誰だろう。

鏑木:これは掲示していたんですか。

奥野:そうそう。前回、『天界航路』をご覧に入れたと思うんですけれども、それの原画が何点か残っているんです。

足立:(描いたのは)北川フラムさんですか。

奥野:いや、違う。フラムさんはこんなうまく描けない(笑)。あ、これは私の字だ。これが石井博美くんっていう、私の同級生。取材に行ってスケッチしてっていうので。

足立:すごくうまい。

奥野:うまい。これはキクチくんっていう油絵科の先輩です。これはね、誰だっけな。ヨシザワさんっていう、もう少し上の先輩です。これはね、キクチくんですね。すごく皆、うまい。これもキクチくんかな。これ、(芸大の)奏楽堂です。

足立:へぇ、こうなっていたんだ。

奥野:まぁ、暇だったね(笑)。よく描いている。

足立:皆でスケッチに行く感じなんですか。

奥野:そうですね。車で行って。さっきのチラシのなかに、勉強会っていうので八丈島かどこかに行ったというのが出てきたけれど、遊びとこういうの(スケッチ)を兼ねていたからね(笑)。

鏑木:皆さん、仲がよかったんですね。こういう集まりには仲違いが常という印象があったんですが、皆さんにはそういう感じがぜんぜんないですね。

奥野:仲よかったですね。今だったらSNSでやるけど、そういうのとはあんまり縁がないよね。

鏑木:皆さんがそれぞれ自立されていたということでしょうか。お互いの考えを尊重しながら、踏み込み過ぎないというか。

奥野:まぁフラムさんだけが大きな声でいろいろと言っていたけれど、それ以外はあんまり。シラッとしていた(笑)。それぞれ好きな道をやるとかね。

これは前にお見せしたポスターの版下ですね。昔はこうやって描いていたもんね。それで写植をとりに行って、貼り付けて版下を作ってというので。これなんかは、さっきのアジビラに通じるものですね。そうそう、こうやって版下を作って。忙しいから、手でガンガン書いて。そういう感じの版下です。ちゃんといい字で書ける人もいたのよね。

鏑木:さすが芸大ですね。できちゃうんですね。

奥野:できちゃうの(笑)。アジビラとチラシと、これは私の宝物ですね。

こっちはBYG(ジャズ喫茶)で壁画を描いた仕事のときので、皆でポーズをとって写真を撮っている。当時、風景論というのが流行っていて、トマトマンというのをやっていて。なぜトマトマンなのかわからないけど。均一な風景をどうやったら表すかというので、いろいろな技法を編み出したと同時に、トマトマンを描こうっていう人がいて、皆でポースをとってデッザンしたりしていたんです。

(写真を見ながら)これは当時の渋谷の歩道橋。前に、フラムさんの本を出したでしょう(注:『希望の美術・協働の夢 北川フラムの40年』角川書店、2005年)。あのときに(写真やポスターを)かなりまとめたんです。こっち(アジビラ)は未整理の資料で、これはあんまり見せたことがないかな。フラムさんも知らないんじゃないかな。見せれば、ああそうか、と言うと思うけど、こんなにたくさんあるっていうのは。

鏑木:ではこれをきちんと取っておいてくださったのは、奥野さん。

奥野:まぁね。私も昔のは捨てられなかったからね。

鏑木:そうだったんですね。すばらしいです。本当にいろいろと詰まっている感じがしました。

(片づけをしながら)

鏑木:この頃から、(アートフロントギャラリーや現代企画室の)このマークを使っていらっしゃるんですね。

奥野:ゆりあ・ぺむぺるの時代からだから、70年代から使っています。82年に会社設立で、ゆりあ・ぺむぺるは71年か。そのちょっと後くらいから使っているかな。

足立:このマークも粟津(潔)さんですか。

奥野:これは矢萩喜從郎さんっていうデザイナーです。

鏑木:貴重な資料を、ありがとうございました。

足立:いやいや。本当に、めまいがするような資料でした。

今日はあまり時間がないので、インタヴューとしてはこのあいだうかがったゆりあ・ぺむぺるの創業の後から、ファーレ立川くらいまでかなと想像しています。越後妻有から今日に至るまでについて、すごく大きな質問として考えているのが、ゆりあ・ぺむぺるでやっていた版画から今の芸術祭まで、一貫して美術と社会を組もうとしつづけていて、それがどんどん拡大しているように見えるんですね。拡大しているけれども、芯はずっと一緒で、アートフロントで版画を売っていた時代も、絵をなんとか社会に売り込む、ということで。一貫している、その芯について最後にうかがいたいと思いました。それまで順を追って聞かせてください。

(資料を片づけ終わってから)

足立:今日は2021年12月21日です。奥野惠さんのオーラル・ヒストリー2回目になります。よろしくお願いします。

奥野:よろしくお願いします。

足立:今日は先日うかがったゆりあ・ぺむぺる創業当初のお話からうかがっていきたいと思います。もし前回のお話でこれをつけ加えたい、というのがあれば。

奥野:私の父は北大の農学部でバイオの研究をやっていましたが、戦後すぐでも、内村鑑三先生の弟子が直接の父の先生だったと聞いています。クラーク博士が唱えた「Boys, be ambitious!」という精神は、内村先生を通して戦前から戦中にかけて色濃く継承されていたみたいですね。それが父の血と肉になっている感じがあって、そして、そのDNAは娘に受け継がれたかもしれません。それをひとつ、つけ加えておきたいです。

足立:ありがとうございます。では年代ごとにうかがっていきたいと思います。1975年の2月に雑誌『天界航路』を創刊されます。この頃のことで覚えていることを教えていただけないでしょうか。

奥野:そうですね。この頃は闘争も一段落して、だけどさっきもお見せしたように、世の中がまだ凄惨な時期だったんですね。全共闘の運動は党派性がない良さがあるけれども、かといって直接的に政治に介入しているわけじゃない。それとは別に党派が政治的にどんどん過激になって、内ゲバなんかがあったりする。その時期に、じゃあ私たちがなにをやっていたかといえば、あいかわらず私たちの学校と、生業と、そのふたつをまっとうさせるために、しゃにむに仕事をしている。

そのなかでフラムさんが雑誌を作りたいと言って、それが『天界航路』になっていくんです。あの(タイトルの)文字はフラムさんのお父様が書いてくれて、後で出てくる「傘屋」っていう食堂もお父様の文字だし、さっきもお見せしたこれ(「沢井一恵 箏遊行」パンフレット)もそうなのね。フラムさんのお父さんはもともと共産党員で、戦後党員になったんだけど、やめて共産党から離れて、高田で貸本屋さんをやったんです。貸本屋さんをやりつついろいろなところに、今の妻有の方まで本を届けに行ったり、行商みたいなことをやっていたんです。晩年は良寛の研究をして、良寛の第一人者になった方です。良寛さんの書が非常にいいもので、その系を踏まえていると思うんですけど、お父様の文字ってすごくのびのびしていて、それでその文字をタイトルにして発行しようっていったのが『天界航路』だったんです。考え方は同じで、私たちの学校の教科書みたいな感じ。社会的ないろんな問題をピックアップして、でも写真は使わない。皆、絵を描くんだぞっていう。あと、宮沢賢治がバックボーンで、“ゆりあ・ぺむぺる”っていうのも賢治の詩からきているんです。できる限り、何年間これをやったんだっけな。結構やったんですよ(1975-1979年、全9号)。お金ができては作り、ということで重ねていきました。

私たちは舞台美術とかも並行してやっていますし、略歴を見るとよくわかるんだけれど、いろんなことがごっちゃに全部、これをやってからあれをやる、というのではなくて、並行的にきた仕事を皆やるという感じで、いろいろなことに手を染めていった時代でした。

足立:奥野さんは具体的にその頃、どういう立ち回りだったんですか。

奥野:私は絵を描きながら。文章はそんなに書けないから、編集者にはなっていないです。私がよくやっていたのは絵画教室とか、それから舞台美術もどっぷりやって。それと本屋さんをやったのね。取次店の口座をとって、まわりの人に押し売りしていました。本の行商みたいなこともやっていたんです。

鏑木:おうちも本屋さんをされていましたよね。

奥野:昔ね。なぜか、縁があります。皆、北川も本好きだし父も本好きだし。そういうのがあって、生業はそういう感じでしたね。その後、『天界航路』と一緒に、73年に粟津(潔)さんの依頼で人形芝居の「桜姫東文章」という舞台美術を手がけたということと、ゆりあ・ぺむぺる卓球大会っていうのを同時にやって。それで74年にフラムさんが芸大を6年務め上げて卒業して(笑)。私が5年で卒業したんですね。皆5年、6年いて、4年で卒業するとバカにされたっていう時代なんですね(笑)。

鏑木:そうなんですね(笑)。

奥野:なるべく(大学に)行くことが親孝行である、という感じで。当時は学費がかからないからね。それで大浦食堂で納豆ご飯を食べるの(笑)。

鏑木:それがいちばん……

奥野:安かった(笑)。芸大で闘争があった後、ドロップアウトしたんですが、それでもチョロチョロと学校に行ったりしていましたね。ただ、たまに行くと先生が「よく来たね」っていう感じで歓迎してくれた(笑)。

鏑木:それはおそらく大きなことですよね。普通だったらちょっと行きづらくなったりしそうですけれど。学校に行くとやっぱり、皆に会えるっていう感じ。

奥野:そうね、やっぱりその良さが芸大にはあったのかもしれないです。

足立:78年に関根伸夫さんの作品集を出されていますが、もの派の作家たちとのお付き合いがあったんですか(『関根伸夫1968-1978』ゆりあ・ぺむぺる、1978年)。

奥野:あったんじゃなくて、やっぱり現代版画センターとのご縁なんです。(『希望の美術・協働の夢』を見ながら)ここに書いてある、77年に現代版画センターの「現代の声」っていう企画にフラムさんが参加して、それは現代美術のアーティストたち、関根さんも入っていたんですね。何人かチョイスして、一種のフランチャイズです。版画を依頼して作って、全国区に販売をするっていう、その企画に北川が入っていたんです。そのときに関根さんと知り合ったっていうご縁がありますね。当時、関根さんも若くて、デビュー直後のところがあって、本を作りたがっていたのね。じゃあ僕がやるぞって、北川フラムが手を挙げたの。

それで78年に、さっきお見せした『住宅建築』の挿絵を描いた。それからこのとき麻雀大会があって、35回くらいやったの。それが今の北川フラムの人脈づくりになっていった(笑)。 それと同時に、(ゆりあ・ぺむぺるが運営していた食堂の)傘屋が78年ですね。これも、食べていくための生業ですね。うちのメンバーのひとりに、細谷(唯文)さんっていう人がいたんです。先輩で、この人は最初のアートフロントギャラリーの社長さんで、声楽科だったんですね。なぜか声楽科の人が美術の社長でね(笑)。その人の知り合いに板さんがいたんです。最終的にはその人に来てもらうんですけれども、最初は細谷さんが「食べるんだったら、食堂をやろう」って言って、桜丘に売りに出されているお好み焼き屋さんがあったんです。それを借りて、最初はお好み焼きをやっていたの。石井博美くんが築地に買い出しに行って、私の妹がフロント、店周りをやって、我々も交代で店に入っていました。でも素人がやっているのも発展性がないというので、その板さんに来てもらって傘屋を、85年までだから……

足立:7年。

奥野:はい。7年やったんです。で、結構流行ったんですね。やっぱり本作りをやっていた関係で、割と編集者の方とかそのお仲間たちが出入りしてくれて、そういう時期で。北川は外に外にという人で、なんか仕事を持って来たり、外との仕事を付き合いで文章を書いたり。いろんな縁があるんですけれども、北川以外は内気な人たちばっかりで(笑)。傘屋をやったり、絵を描いたり、本屋をやったり。

それで78年に、粟津さんからの紹介でガウディの展覧会をやらないかって。粟津さんは当時、ガウディに夢中になっていて…… そうそう、六耀社でガウディの全作品集(注:中山公男・磯崎新・粟津潔 責任編集、神吉敬三 訳『ガウディ全作品』六耀社、1979年)を作っている頃でした。その縁で粟津さんは当時のガウディ協会の会長さんに頼まれて、日本でガウディの展覧会をやってもらえないかっていう話をもらったんですよね。私たちは舞台美術でいろいろチョンボしていて、それでも声をかけてもらえて、粟津先生には大変恩義を感じていました。じゃあやりましょうか、といってスタートしたのが78年だったんです。

足立:そのチョンボって、なんだったんですか。

奥野:火事を起こしたりね(第1回インタヴュー参照)。あとは韮崎っていうところで舞台美術を描いていて、ゲネプロの始まる前まで何も描いていなくて、ゲネプロがはじまる直前に幕を届けたりね。それからバックの寺院を面相(細い筆)で描いていたんだけど、始まる前まで絵を描いていた覚えがあるんです。それで粟津先生にはすっかり呆れられて(笑)。でもね、だからといって見限らないでくれたのは大変ありがたかった。それでガウディの話をいただき、フラムさんが「よっしゃ」って全国をまわって。フラムさんのやり方としては草の根の展覧会、大きな会場を借りてやる資金もないし、各地に行って実行委員会を作って、そこで採算をツーペイするようなかたちでのやり方を、ここから編み出していくんですね。

足立:なるほど。

奥野:最初に行ったところが、九州の熊本の石牟礼道子さん。フラムさんは石牟礼さんを大変尊敬していて、水俣の闘争にもかかわったことがあるようでした。私たちといえば、ひたすら『天界航路』を送り付けていたんですね。石牟礼さんはガウディのことなど何も知らないけれど、その本に感心されたみたいでした。その時、カリガリの松浦豊敏さんを紹介されたようです(注:熊本市にある喫茶店カリガリの店主。労働運動を経て、水俣病患者の支援に参加。水俣病訴訟を支えた)。松浦さんを通して、九州の知識人のグループにつながり、九州でのガウディ展を開催してもらいました。草の根の美術展の始まりです。次々と、紹介に次ぐ紹介で、全国13カ所を巡り歩いたっていうのが、同時にやっていたことです。

それで79年に、よくまぁそんなにいろいろとやっていたなと思うけど、さっき写真をお見せしたアートフロントを設立、桜丘の石島ビルの一室にオープンしたんです。

足立:アートフロントという社名はどこからきたんですか。

奥野:フラムさんがつけたんだけど、やっぱり前衛っていうか、フロントっていうことにこだわりがあったんだと思う。最初は“ギャラリー”はついていなくて、79年に石島ビルっていう、傘屋からちょっと奥まったところにたまたまあったマンションの2階を3部屋借りて、それで版画のギャラリーとしてオープンしたんです。

鏑木:傘屋の写真に写っている坂は、今でもある桜丘のあの坂ですか。

奥野:(写真を見ながら)そうです。ここの前に、ここからこう行くと、そのビルがあったんです。

鏑木:では、同じエリアでギャラリーをやって食堂をやって出版もやっていて。すごい。ここでコミュニティのようなものができあがっている。

奥野:そうそう(笑)。ここのすぐそば、3分もしないところに現代版画センターがあったんです。たまたま桜丘に事務所を設けて、その辺の嗅覚はよくわからないんだけど、フラムさんが現代版画センターを見つけて、そこが非常にいい仕事をしているというので、どんどん入り込んでいったんです。

鏑木:前からお知り合いだったわけではないんですね。

奥野:ぜんぜん。それで文章を書いたり、そういう付き合いが始まって。その当時、皆でお金がなくて7〜8人くらいでいろんなことをやっていたことのひとつが、アブストラクトっていう内装の仕事。さっきの本(『希望の美術・協働の夢』)のなかに、トマトを食べている人がいたけれど、髪の毛がちょっと長い油科の先輩で菊地原さんっていう人がいて、当時、内装の仕事をやっていて、彼がもってきた仕事でした。アブストラクトっていうのは、ステンレスのパイプをジョイントして四角いユニットをつくってショーケースみたいなものを作っていく、その施工をするアルバイトをやっていたんです。どこかのお店が開店するっていうときには、それを持って施工する。本屋をやったりなにかをするなかで、一番収入源が多いのはそれだったのね。男の人はそこで働いていた。それで体があいたり、夜になると傘屋に行ったりとかね。そういうのをやっていて、ヒーヒー言っているのを見かねて、当時の版画センターのボスがフラムさんの給料の代わりに、版画をくれたんですね。

鏑木:現物支給ですね。

奥野:その方が「版画屋さんをやりなさい。そうしたら食べられるから」って。「はい」って言って始まったのが、アートフロントの最初。

足立:暖簾分けみたいなことですか。

奥野:暖簾分けというのとはちょっと違いますね。版画だから複数あるので、それを普通は各地のギャラリーはそれを委託とか買い取りとか、そういうかたちで供給されるわけ。うちは店子っていったら変だけど、版画屋さんのショップっていう感じでね。だから最初はすぐそばだし、なんか欲しいと思って取りに行くとどんどん分けてくれる。

鏑木:現代版画センターは版元をされていたけれど、ギャラリーとか販売する場所を持っていたわけではないということなんですね。

奥野:ではないんですね。作る方。

鏑木:なので、アートフロントが販売の窓口のひとつというか。実物を見たり展示をされたり。

奥野:そうです。

鏑木:そういう関係だったんですね。

奥野:版画センターとしては販路を広げないといけないし、いろいろな支部、たとえば菅井汲さんの作品を何部か作るでしょう。そうするとどこかで展覧会をやる。それをいろいろなところに巡回したりする。そこで版元で版画を供給する。フラムさんが企画を立てるのがうまいから、あとは文章を書いたり、評論家を連れてきたり、そういうことをやっているんですよ。そのギャラを版画で分けていただいたわけ(笑)。

鏑木:では当時はお互いに必要な存在というか。

奥野:そう、ありがたいことに版元のボスは、フラムさんをとても評価してくれましたが、北川の活動が広範囲になるにつれて私たちと版元との距離ができ、版画の供給源がなくなって(笑)。それで、独自の作家を開拓するようになりました。一原有徳、河口龍夫、田島征三、谷川晃一、船田玉樹さんに声をかけさせてもらい、展覧会や版画を作るようになったんです。

鏑木:その後、アートフロントもエディションの制作をされたんですね。今、おっしゃっていた作家さんたちとのお付き合いは、その頃から。

奥野:そうなんです。

鏑木:版画センターの作家さんとはまったく別に、アートフロントがお付き合いを始めたという。

奥野:きっかけは版画センターのお付き合いの延長のところもあるんですが、ぜんぜん違う独自なやり方で作家を開拓していった。

足立:具体的にどうやって開拓されたんですか。

奥野:田島さんなんかは、やっぱり絵本で非常に有名で直接話に行ったり。谷川さんの方が早かったかな。谷川さんは本を作った縁があって(『視線はいつもB級センス』現代企画室、1981年)知り合ったのかな。

鏑木:その辺は会社のいろいろな活動が、有機的につながっていらっしゃいますね。

足立:そのころお付き合いがあった作家さんたちと今でもお付き合いが続いていると思いますが、作家たちのセレクションがとてもよかったのでしょうね。

奥野:河口さんとは、なんでお付き合いしていただいたのでしょう。きっかけはよくわからないな。でもすごく初期のゆりあ・ぺむぺるのすぐ後の、連れ込み画廊の一角に付き合ってくれたんですよね(笑)。船田(玉樹)先生もね。船田先生は「現代美術のパイオニア」展のご縁ですね。一原有徳さんは現代版画センターから紹介されて、付き合ってくださったんですよね。その辺の方々はずっと、長いお付き合いになっていますよね。その後、川俣(正)さんが訪ねて来たんですよね。

鏑木:あ、川俣さんはご自身でいらしたんですか。

奥野:きっかけはよくわからないけれど、川俣さんが北川を訪ねて来られました。この石島ビルの版画のギャラリーっていうのは結局4年くらいつづいて……

足立:倒産されて、82年に株式会社に。

奥野:そうですね(笑)。私はアートフロントの方の版画の仕事を主にやっていたんです。版画のギャラリーをね。

足立:ギャラリーでの販売とか。

奥野:そうそう。それとは別に、フラムさんは現代企画室、出版社をはじめるんですよ。それで本を書きながら、文章もいっぱい書いていましたね。それと81年に音楽のプロデュースもやりはじめるの。一柳慧さん、沢井一恵さん、吉原すみれさんとの、トライアングル・ミュージック・ツアー。フラムさんは音楽も好きでした。また、ゆりあ・ぺむぺる工房時代、声楽科出身の初代アートフロントの社長(細谷唯文)が、子どものためのコンサートを開催したりしていました。そんななか、一柳慧さんが全国ツアーのコンサートをやらないかとの話を持ってこられました。お金もなく、力もない私たちの周りは一柳慧さん、高橋悠二さん、武満徹さん、そして吉田喜重さんという、その時代を代表する現代音楽家、映画、建築のすばらしい方々とのお付き合いがありましたが、その元になったのはフラムさんの義理のお兄さん、原広司さんとの麻雀のご縁です。

この時代、岩波書店が新進気鋭の音楽、文学、建築の作家たちを集め、海の保養所で本作りのために合宿したそうです。議論の合間に麻雀を楽しんだ仲間が、原さんご夫妻を中心に北川も合流して、麻雀人脈ができていました。私たちもその方々と一緒に「ゆりあ・ぺむぺる新春麻雀大会」を35回、行いました。アートフロントの文化人人脈はここで培われたものです。とても大きな財産となりました。

鏑木:そういうコミュニケーションがいろいろなところにつながっているんですね。おもしろいお話ですね(笑)。

奥野:そんな関係のなか、フラムさんはトライアングル・ミュージック・ツアーのコンサートのプロデュースをやりました。ガウディ展で培った、草の根のコンサートでした。そういう意味で、美術よりも音楽の人脈の方がその頃はすごくきらびやかだったんです。

鏑木:北川さんは本当にいろいろな顔がある方ですね。

奥野:そうですね。それで前にも話したシャンソンの訳詞をやったりもしているんだけれど、80年頃は出版と音楽とアート。でも一番手が抜けていたのは、アートかもしれない。

鏑木:そこを奥野さんが守っていらしたんですよね。

奥野:守るっていうか、もうしょうがなくやっていたんだけど(笑)。

足立:ギャラリーの仕事はお好きだったんですか。

奥野:あんまり好きじゃない。

足立:どういう仕事をしたかったんですか。

奥野:やっぱり、ものをつくる方がおもしろかったですね。ギャラリーの仕事のおもしろさもあったけど、周りに美術があるっていうのが心地いい。私の体質に一番合っている感じはあるんです。でも商売がうまいとは思えないんですよね(笑)。商売って本当に、特に美術の画廊の商売って難しいし、絵を売るっていうのは大変なことだなっていうのはよくわかったんです(笑)。

その上で、フラムさんが現代版画センターで培ったこともあってね。とにかく版画のエディションを作ろうって作家に話をして、ものすごい量を作ったの。田島さんとか谷川さんね。一原さんは自分で作るから。だけどエディション100部のセットを作ったり、いろんなことをやったんだけど、資本はどこから? なにもない(笑)。

それで音楽のイベントをやったりとか、そこで82年。一方ではアートフロントギャラリーの会社を設立して、設立の最初の社長が細谷って言いましたでしょう。82年にこれもまたおもしろい動きがあったんですけれども、フグラー美和子さんという方と知り合いになりました。彼女はスイス人の銀行家と結婚して、チューリッヒにお住まいでした。その方がアートフロントチューリッヒをつくりたいと言って、いろんな作品の供給をしていた時期があるんです。

鏑木:アートフロントのチューリッヒ支店のような感じですか。

奥野:いや、彼女が家でギャラリーの活動をしていたんです。日本の文化を紹介するっていうかたちで、ご自宅で展覧会をやったりして。ヨーロッパに開口部ができて、私たちに国際的な風をもたらしてくれました。

鏑木:アートフロントの作家さんの紹介なども、そこでされていたんですか。

奥野:川俣さんとか、船田さんとか、粟津さんとかね。いろいろ展覧会をやってくださいました。この頃82年、83年。ここで北川フラムはもう、なんていうか大借金するんですけれどもね。

足立:映画ですか。

奥野:そうそう、映画(笑)。メキシコとの合作映画で、「侍・イン・メキシコ」っていう。吉田喜重さんってやっぱり原さん人脈で、彼も麻雀をやっていたんですね。それで、そういうのをやりたいから、プロデューサーになってくれって。プロデューサーってお金を持ってくる人ね。原田芳雄が主役だったんですよね、たしか。キャストがメキシコに行った先から、ペソが大暴落するんですよ。ここですごい借金、巨額の借金を抱えちゃう。それと(週刊誌)『Penguin?』という雑誌を創刊します(1983年5月-1984年12月まで刊行)。これが83年でしょう。82年にアートフロントをいい意味で株式会社にしたんじゃなくて、借金をするためにしたようなところがあって。エディションと映画と週刊誌。この3つっていうのは、それぞれ金食い虫だよね(笑)。同時にやるんだよ、これ。もう、アホみたいな話でね。フラムさんがある人に言われたんだけれども、天動説だって。北川フラムのまわりに太陽が回る、太陽の周りに地球が回っているんじゃなくて、逆なんだっていうようにも言われて(笑)。よくまぁそんなに貸してもらえたって。

足立:(『希望の美術・協働の夢』を見ながら)80年代の思い出は借金だと書かれています。「80年代って、本当に暗い10年間だった。ほとんど、借金との生活」だった。

奥野:あの頃ね、10年でしたよ。

足立:奥野さんはちょうど30代の10年間です。

奥野:そうそう、なんとっていうか(笑)。本当に大変だったの。

足立:バブル時代の……

奥野:前。だんだんバブルになっていく頃。

足立:まわりは好景気で。

奥野:割と景気良く。だんだんなってきたんだけれど。

足立:でも、そういう時代との距離感があったんですか。

奥野:あるある。すごくありましたね。

足立:ギャラリーはおしゃれで、というのではなかったんですか。

奥野:とんでもない(笑)。ぜんぜんないです。表面的には週刊誌もやるし、コンサートもやっているしギャラリーもやっているけれど、ここ(『希望の美術・協働の夢』)に皆書いてあるから公にしてもいいんだけれど、15時って恐怖の時間でね。先に小切手を切っちゃうわけね。15時までに現金を銀行に入れなくちゃいけないから。現代企画室がその役割を担っていて、クボタくんっていう若い男の子が、ドアを足で開けて走っていくのね(笑)。だからお金を、小切手の後付けだよね。そういうのを何年間かやったけれど。ここ(『希望の美術・協働の夢』)に書いてある、「6億円の負債を抱える」っていうね。日々、昼過ぎになると皆で電話をかけまくるわけ。「〇〇ちゃん、お金貸して」とかね(笑)。そういう、小さな単位でね。それが400人とか書いてあったでしょう。そういう戦術をやっていたんですね。

足立:80年代に対する恨みというか、別に時代を恨むわけじゃないと思うんですけれども、時代に対する感情とか、あるいはそういう辛いときに、こうやって乗り越えたんだ、っていう信念みたいなものはあったんですか。

奥野:いやぁ…… 信念を言えば、高望みをしないっていうのが信念かな。ひとつだけ、結婚しない、子どもも持たない、だけどなにかひとつだけやれればいいや、と思う楽観性みたいなものはあるかな。だけどね、不思議と90年に、10年間でだんだんいろいろなことが上向きになってきたんですよね。上向きになってきたのが、どっちかというとバブルの恩恵は直接は受けなかったけれども、最後にバブル余波の恩恵を受けたんですよね。

足立:それはファーレ(立川)のことですか。

奥野:いや、ファーレはもっと先なんです。「アパルトヘイト否[ノン]!」展も90年にやっているんですが、いろいろ助けてくれる人がつぎつぎと現れたということはありますね。アパルトヘイトも借金時代の後半にやっているんですね。

足立:そうですね。前田礼さん(アートフロントギャラリー、市原湖畔美術館館長代理)が86年にカタログを持っていらっしゃった。

鏑木:86年7月に前田さんと北川さんがお会いになっているのかな。前田さんが、ジャック・デリダと会って、Art against Apartheidのカタログを携えていらっしゃったと。

奥野:その話は私はあまり知らなくて、現代企画室に太田(昌国)さんっていう当時の編集長ね、彼を訪ねて。展覧会をやりたいという希望があるけれど皆に断られて、せめてカタログの日本語版をつくりたいと言って訪ねてきたのがきっかけなの。

鏑木:最初は出版の企画を持ち込まれたんですね。

足立:そのまま社員に迎え入れたんですか。

奥野:それからたいぶ経ってからですね。そういうことなら展覧会をやろうよ、っていうのが出発になって、「アパルトヘイト否[ノン]!国際美術展」っていうのを88年にやり始めるのね。それはガウディの展覧会、草の根の展覧会をやった人脈を頼って、ゆりあ・ぺむぺる号(トラック)を作ってというやり方で全国を周ったんですね。うちの男の社員の人たちは皆大型免許を取らされて、いろんなところに運転手で行ったりね(笑)。鬼太鼓座(おんでこざ)の主催者の松田(惺山・せいざん)さんっていう、彼が沢井一恵さんのご縁かな。尺八の奏者なんだけど、彼が運転手としてかなりぐるぐる周ったりしてくれていたんです。前田礼さんがこれにのめり込んで、大学院を退学したり。その後、うちに入社するんです。前田理麻ちゃんっていう妹も前の会社を辞めてこの仕事を手伝ってくれて、そのまま社員になったっていう経緯があります。

鏑木:おもしろいですね。奥野さんも姉妹でこの会社のお仕事をされていて。

奥野:そうそう(笑)。結婚しているのも、何組かいますよ。

鏑木:さっきもお話にありましたけれども、この頃、社員の方たちが大変だった様子をこの本(『希望の美術・協働の夢』)で読みました。おもしろかったのは、社員の方たちがそれぞれ、北川さんのこういうところが困るのよね、みたいなお話を割と明け透けに、ざっくばらんにおっしゃっている様子が、ちょっと変わった雰囲気の会社というか。皆さんが信頼し合っている感じがよくわかるなと思いました。

奥野:おもしろいでしょう(笑)。理麻ちゃんは経理だから、お金に直結したことはよく知っているから、共感できちゃう。本当にそうだからね。そうそう、ガウディの縁でスペインにフラムさんがよく行っていて、いっぱいいろいろなもの(家具や版画)を買ってきちゃって。逆にそれが安い仕入れで高く売れるっていうので、救われた。

鏑木:では家具のお仕事は結構うまくいっていたんですね。

奥野:いや、いってない(笑)。家具じゃなくて、版画とかアートね。それはお金的なところからは、スペインとの付き合いはよかったです。ガウディもある一部は売れていたからね。本当に、山のように買ってくる。

鏑木:あちらで買った版画が、日本でよく売れた。

奥野:そうですね。版画はバルセロナにポリグラファーっていう有名な版元があるんです。作品の供給源っていうのはアーティストであったり版元であったり。90年代から2000年くらいまでのあいだは、スペインの良質な版画を仕入れて、タピエスは有名ですけれども、カサマダっていう作家がいて、インテリアとしても個人のお客様にも人気でした。フラムさんが爆買いしたおかげで、タピエスは非常に原価率が良かったですね。よく売れました。それがバブルの後押しでもあるんですね。おかげっていえば。で、ガウディも売れたんですね、椅子とかね。この辺にある家具はBD社、バルセロナ・デザイン社っていうガウディのレプリカを最初にやったり、マッキントッシュのレプリカとか、(打合せで)お見せした昔のカタログのような家具屋さんがあって、そこから大量に輸入したんですね。

足立:89年くらい、「40歳くらいまで給料なんてもらったことなかった」っていう。

奥野:そうそうそう。

足立:ということは、89年にお給料が会社から出るようになったということなんでしょうか。

奥野:正確にはわからないけれども。この頃よく耐えられていたっていうのは、よく遊んだっていうのもあるね。夜になると麻雀したりして、負けると給料払いとか言って(笑)。そんなこともあって、給料っていうのはあんまりちゃんともらった記憶がないんだけど、90年くらいになってやっとちゃんと月々っていうか。だんだん会社の体をなしてきたという感じかな。

足立:ブラック企業とかではなく。遊んでいるという意味では、ぜんぜん違ったわけですね(笑)。とにかく楽しかった、というのが他の会社とは違うところのような気がします。

鏑木:借金のことは大変だったと思うんですけれども、お仕事はゆりあ・ぺむぺる時代からの延長で皆さん、楽しみながらされていたという感じなんでしょうか。

奥野:そうでしょうね。お金に頓着がないっていう。それと労働に対して、なんていうかな。きちんとした労働時間を守って、みたいなことよりも、あるプロジェクトがあって、それをやり切ることの達成感を皆、社員たちはそっちを見ていた。そうじゃない人は辞めていくけれど。そういう体質は今もあるかもしれないですね。

足立:(『希望の美術・協働の夢』を見ながら)90年に社員公募を始めたときに、(採用選考に)「ビールケースをひとりで持てるか」っていう面接をやったっていう。

奥野:そうね(笑)。その頃入った人で、まだ何人かいるからね。

足立:本当に持たせたんですか(笑)。

奥野:持たせたかもしれないけれど、私は知らない(笑)。

鏑木:このときに初めて社員を募集されたそうですね。

奥野:そう。おかしいのは、やっぱりやることが大げさで。国際化に向けて社員は海外から求めようっていって、リクルートの海外版の転職雑誌があって、そこに広告を出したの。そうしたらそれを見て、留学していた人なんかが、すごい会社があるって思って訪ねて来て(笑)。そういうこともありましたね。

鏑木:この頃、会社の規模っていうのはどれくらいだったんですか。会社が大きくなるタイミングだったと思うんですが。

奥野:そうですね、20人弱くらいかな。

鏑木:結構多いですよね。

奥野:(『希望の美術・協働の夢』を見ながら)社員で全員集合した撮った写真があるんだけど、何人いる?

鏑木:結構いらっしゃいますね。20人くらいいるかな。20人いたらそれなりの規模の会社ですよね。(写っている社員は)アートフロントだけですもんね。

奥野:(人数を数えながら)本当だ、20人以上だ。出版と美術の画廊と家具、それから音楽もあったので、そういう意味では今の原型みたいな。複合的なところがその頃からありましたね。

鏑木:お仕事の振り分けというのは、担当制という感じですか。

奥野:うーん、出版と美術を一緒にはしていなかったですね。それから音楽もできないから、アートはなんでもやるっていう感じかな(笑)。

鏑木:奥野さんは会社が立ち上がってからずっと、ギャラリーを守っていらっしゃる。

奥野:そうですね。借金時代、ゆりあ・ぺむぺるからアートフロントに展開する時期に、借金を返すために、ここで稼がなきゃっていうのが大きな使命としてあって。フラムさんは倒産したことがあって社長になれなくて、別の人間がやっているんですが、フラムさんの友だちで営業の“え”の字も知らない皆に、教えてくれた人がいたわけ。1日に皆で100本電話をかけろっていうね。4人くらいで電話帳を手分けして、あ行の人、か行の人、設計事務所とか住宅メーカーとかに電話するわけ。指導者がいて、「しゃべるのが遅い!」とかね(笑)。それで鍛えられたの。それで版画を手に持って売りに行ったり、それからその当時、割と大手の設計事務所にね。日建はダメだったけれども、(北川の姉の)若菜さんに紹介されて、そこに絵を持って「どうですか」って。インテリアや竣工祝いにどうですか、使ってください、ってやったりね。それと設計事務所の食堂で版画の販売会をやったり、そうやっていろいろ営業していた。そのときに買ってくれていた私のお客さんが未だにお客さんでいてくれて、周りの人に会うたびに、私とこういう風に出会ったんだっていう話をしてくれる。そこのボスに「お前はどうせ飲んじゃうんだから、版画でも買いなさい」って言われて、靉嘔の版画を買ってくれたんですよ。10年後にアートフロントに訪ねに来てくれて、それからずっといろんな仕事で使っていただいている。そういう古い付き合いの人もいます。そういうので売り歩いているっていうか、普及をしていましたね。

鏑木:電話のかけかた指導に、成果があったんですね。

奥野:どうかな(笑)。私が一番口下手で、のんびりした話し方をしているでしょう。早口の人は「わー」って。だけど、成績は私が一番良かったの。

足立:(笑)

鏑木:ではその指導の是非というのは、一概には言えないですね。

奥野:そうそう、それはやっぱり普通の営業とは違うんですね。

鏑木:奥野さんがお上手なのは、わかる気がします。

足立:ファーレ立川のところあたりで終えたいと思います。コンペが91年。その翌年にアートフロントの機能がここ(代官山)に移るということですが、ファーレ立川が竣工したのは94年ですよね。ファーレ立川のコンペで1位になって、この会社は大きく変わったんですか。

奥野:大きく変わりました。個人というか、私がいて行商的な版画をコツコツ売っても、そんなに売り上げは伸びない。それはわかっていたの。やはり建築物のアートワークっていうところに食い込まないとダメだなっていうのは、営業をやっていてよくわかりました。ギャラリーの展覧会はそれはそれで、新人発掘と広報的役割もありました。それ以外に、とにかく需要のあるところに行こうということで、この頃、藤本(俊幸)という私の前の社長が80何年かな、なぜか苦しいときに入ってきて、その人がアートワークをやりたいって言ったの。それで彼の指導もかなりあって、設計事務所に版画じゃなくて、建物に付随するモニュメントだとか壁画とか、そういうものをやりましょうという営業をして。当時、80年から90年にかけてバブルが崩壊した頃なんですけれども、開発って10年20年かかりますから、計画されたのが大体竣工する頃なんです。

そんな時代のなか、ファーレ立川は、副都心構想のひとつの拠点地域(注:1994年立川駅北口の米軍基地跡に誕生したオフィス、商業施設、図書館など11棟の建築からなる5.9haの街)として開発された街、あまり広くない高密度な空間が特色。開発主体は住宅都市整備公団(現:独立行政法人都市再生機構)で、高密度の空間に少しでも潤いをもたらすようにパブリックアートをやろうということになり、公団の意向でコンペが開催されて、アートフロントギャラリーも参加しました。フラムさんがアイディアを出して、皆で絵を描き、コンペに勝つぞ! と言ってがんばりました。今思えば、勝ち以外ないという感じで臨みましたね。

それはやはり、今に通じるんですね。芸術祭と同じように、多種多様ないろいろな国のアーティストで、一流の作家じゃなくちゃいけない。それからフィクションをファンクションにという、機能をアート化することによって作品の数を増やしていくとかね。いろんな技法をここで編み出したんです。これを皮切りに、割とパブリックアート、企業が都市景観を重視するようになって、アートにお金出すようになった頃なのね。我々もその機運に乗ったということはありますね。

足立:最後の大きな質問なんですけれども、ゆりあ・ぺむぺるの壁画の仕事から、アートフロントギャラリーの版画を売るという仕事、ファーレ立川や各地の芸術祭の仕事まで、一貫して美術が社会にかかわるという仕事をされてきたと思います。一貫しつつ、規模は非常に拡大していて、学生運動の延長線上から、日本のみならず今や世界有数の芸術祭を運営する組織になっていると思うんですが、拡大しながらも一貫しているところの芯というのはどのようなものなのでしょうか。

奥野:なんなんだろう(笑)。割と楽しんでやっている感じは、仕事が普通っていうのはないかな。あとは、なんていうかな…… ひとつしかやれなかった時期というのはかなり辛かったけれど、どんどん複合的になっていって。音楽にしろ何にしろ、周りにそういう、今は多種多様な国や人種の人たちとの付き合いがあるし、昔は音楽だったり美術だったり出版とかそういう、ひとつのことを極めるというよりも、複合的な裏方を目指していたというのは一貫しているんじゃないかなと思います。

鏑木:そう考えると80年代のキツさっていうのはお金のことだけではなくて、ギャラリーの仕事が中心で複合的なお仕事をしづらい部分があったんでしょうか。

奥野:そうですね。ギャラリーの仕事自体はそんなに辛くなかったけど、やっぱりお金を借りてっていうのは、かなり苦痛ですよね(笑)。

鏑木:奥野さんは60年代末に芸大に入られてから、先程足立さんもおっしゃったように70年代以降ある意味で一貫したお仕事をされていると思います。ファーレを機に今のように芸術祭のようなお仕事をされるようになった奥野さんの様子を、もし学生時代の奥野さんがご覧になったら、どう思われますか。

奥野:それは「なんで社長なんかになってるの」って(笑)。

鏑木:社長のお仕事の大変さでしょうか(笑)。

奥野:それ自体はそんなに大変じゃないですけれども、責任があるからね。皆を食べさせなくてはいけない。主要なところはフラムさんがいろいろやってくれているから、そういう意味ではそんなでもないと思います。でも社員にハッパをかけるとか、営業上の付き合いをやるという社長業は、超苦手です。ドジドジした私が、なんでこんな(社長に)っていうのはありますね。それがひとつ、学生時代から今を見たらそういう感じかな。

20代の頃っていうのは本当に小さい工房で、自分の興味の範囲で終始して、それが舞台美術だったり版画だったりっていうのはあるけれど、そんなに拡がりはないですね。それがなぜか、ホップ・ステップ・ジャンプみたいなかたちで拡がっていく、なんなんだろうっていうのはありますね。自分でも不思議に思います。それはフラムさんの先見性が大きいと思いますけれどね。やっぱりファーレのときにコンペで勝ったけれども、ファーレの次の実際のステップになったのは、田舎の里山に芸術祭を提案した点でしょう。商売上はファーレの次に都市のなかのパブリック・アートを次々とやっているんだけど、これはやっぱりおもしろいですね。お金の規模も大きいし、影響力も違う。はじめはプロジェクトが小さかったけれども、少しずつ大きくなって。ホテルの仕事をやるようになって、それもやっぱりおもしろいんです。

鏑木:学生時代には想像し得なかったお仕事の拡がりなのかな、と思いました。

奥野:そうそう、私が言おうとしているのは、大きなギアチェンジではありましたが、ファーレから芸術祭ってそんなに大きなジャンプじゃないんです。

鏑木:やっぱりここ(ファーレ)が原点というか、越後妻有も、ここでいろいろなことが培われた。

奥野:そうですね。フラムさんが新潟県出身という縁があってディレクターになりアイディアを出してくれって言われたときに、ミュンスターとかそういう、地域のなかでの芸術祭をやっている。それを越後妻有の方でやるのがいいんじゃないかって。そのノウハウはパブリック・アートをかなりやってきた実績で、やれるだろうっていう自信がありましたね。反対はものすごくありましたけれども。

鏑木:ミュンスターは現地でご覧になられたんですか。

奥野:見に行ったんです。

鏑木:何年ですか。

奥野:10年に一度だもんね。88年です。あ、芸術祭の勉強として98年も行きました。

鏑木:そうですか。そのときのご経験が反映されているんですね。私の印象ではパブリック・アートということばが定着したのは、ファーレの影響が大きいのかなと思うんですが。

奥野:やっぱり当時、メセナの大きな流れが一方でありましたよね。それで、ファーレがパブリック・アートを生んだというよりも、もうちょっと違うかもしれないなとは思う。

鏑木:では動きとしては、もう少し前から。

奥野:ファーレと一緒にやられたのが、西新宿のパブリック・アート。それから横浜のみなとみらいにも彫刻があって。いろいろな例のなかで、パブリック・アートもいろいろな変遷がありますけれども、だんだん建物のなかの付属物、地域のなかのアクセントっていうのから、もう少し動的なものに変わっていって、ファーレもそのひとつ。手法としてはパブリック・アートなんだけれど、それを運営するイベントをやったり、地域の人がかかわりを持ったり、アートの役割というのが少しずつ認識されて、それはやっぱりアメリカやヨーロッパからの影響が大きいですね。都市化していくなかで、今まではモニュメンタルな彫刻とかだったのがもうちょっと人間的な要素、それからあとはアート業界に対してお金を出してくれる企業が出てきたっていう、その辺もあると思う。その都市から地域にっていう動きが大地の芸術祭だと思うんだけどね。

足立:パブリック・アートに関してですけれども、ファーレができたときに東京都庁舎とよく比較されました。それは意識されていたんでしょうか。

奥野:フラムさんはしていたと思う。我々もしていたかな。

足立:それと美術ということばを、アートということばで言うようになった。それも私の感覚だとファーレとか、大地の芸術祭もそうですかね。美術作品と言わずにアート作品と言いますよね。

奥野:そのきっかけになった理由はよくわからないけれど、知らない間にアート、アートって言いましたよね、たしかに。私も不思議だなって思っています(笑)。

鏑木:そういう変わり目に、ファーレや大地の芸術祭があるような気がしますね。

足立:今日は長々と質問にお答えいただき、どうもありがとうございました。貴重なお話をお聞かせいただきました。

鏑木:ありがとうございました。