篠原乃り子 オーラル・ヒストリー

2010年3月23日

ニューヨーク、ブルックリンの篠原家にて

インタヴュアー:池上裕子、富井玲子

書き起こし:畑井恵

公開日:2012年6月2日

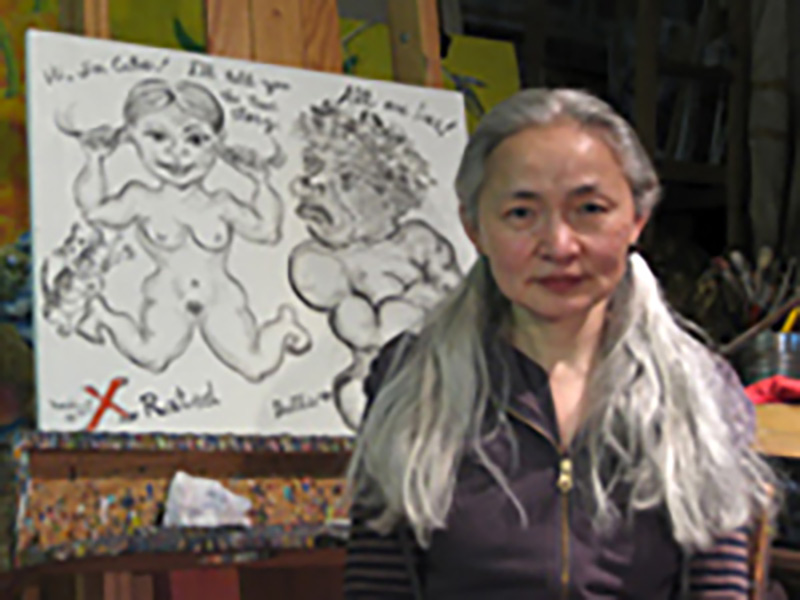

美術家(絵画、版画)

1953年富山県高岡市生まれ。1972年にアート・スチューデンツ・リーグで学ぶために渡米、1973年に篠原有司男に出会う。聞き手は篠原家と親交の深い池上裕子と富井玲子が担当し、恵まれた子供時代からニューヨークでの有司男との暮らし、乃り子から見た有司男の制作、子育てと画業の両立の大変さ、版画という媒体の発見、『ためいきの紐育』の連載と出版などについて語っていただいた。また、有司男のボクシング・ペインティングの公開制作に関するマネージャーとしての役割や、2005年に制作を開始し、乃り子の代表作となった「キューティー・シリーズ」についてもついても語っていただいた。

池上:生まれたときから乃り子さんのヒストリーをお聞きしていきたいんですけれども、お生まれは1953年で、富山県の高岡市というところですよね。ご両親はどのような背景をお持ちの方でしたか。

篠原:母の家が反物屋をやってたんです。それで、母の父がやってたその反物屋がすごくよかったんですって。それでその時代、その母の父が集めた骨董品なんかがすごくあったんです、たくさん。ところが没落したんだそうです。それで母がすごく苦労して、17のときから反物を売りに行ったりとか、結核にかかったりもしたそうなんですよね。でも、自分の家を肩に背負って生きてきた人で、そこにお婿に来たのがうちの父だったんです。父はもともと漁師の網本の家だったんですけど、その家も没落しちゃって、没落どうしが一緒になって。それで父がすごく強い人だったものだから、反物屋なんて女の商売で嫌だからって、どんどんいっぱい商売変えたそうなんですよ。それで全部失敗して、私が生まれた年の大晦日にパチンコ屋を開いたんですって。そしたらパチンコ屋は、うちの母が「やくざな商売だからすごく嫌だ」って反対したそうだけど、ものすごく流行ったんです。ちょうど1953年かな。朝鮮戦争の始まった年で、日本中が景気よくなった年だったそうです。それでもう、キャッシュがフローイン(flow in、どんどん入ってくること)したんです。だから私はね、貧乏知らないで育ったの。私の姉や兄はね、すごくやっぱり、耐えることとか、こういうこと親に甘えちゃいけないな、ってこと知ってるそうなんですけど、私は甘え放題です。

池上:何人兄弟でいらしたんですか。

篠原:姉が二人いて、兄が一人で、私は末っ子で、それと母の弟が一緒にうちの父に育てられて、兄弟のようにして育って。叔父の分の大学も全部父が出したんですよ。それで、私が幼稚園の時にね、父が映画館を始めたんです。だから幼稚園のころと小学校入ってからも、アフタースクールはいつも映画館で、おせんべいやチョコレートはそこの売店で取り放題で、それを食べながら、映画を見て育ちました。

池上:じゃあ、ご両親は割と乃り子さんについては、自由に育ててくださったという感じですか。

篠原:自由というか、父も母も苦労したものだから、子どもたちには本をたくさん好きなだけ買いなさいという感じで、本屋さんからつけでいくらでも買ってこれたんです。図書館に行くより簡単につけで払って。その当時、日本の田舎の図書館はあんまり整備してなかったと思うんですよ。本当は整備してたのかもしれないけど、子どもの目を引くようなそういうものはあまりなかった。かえって本屋さんの方が。ちょうど日本の出版界もこう、良くなったときなんじゃないかな、と思うんですが。それで新しいものがどんどんあって、それをどんどんつけで好きなだけ持ってきてたんですよ、家に。

池上:じゃあ当時の子どもとしてはけっこう、裕福に育った感じですね。

篠原:ええ、けっこう裕福に育ちましたんですよ。

池上:ご家族で、特に美術に関わりのあるような方っていうのはいらっしゃいますか。

篠原:誰もいないんですけどね。その母の弟の叔父がね、演劇学部を出てましたね。日大の演劇学部に入って、その後は挫折してまあ普通の人になったんだけど。それくらいで、全然いないんですよ。

池上:でも映画を観て育ったとかっていうのは。

篠原:あ、それはすごく強いと思うんですよ。

池上:感受性が育つような育ち方ですよね。

篠原:だからなんか自分の絵を描くときも、何かストーリーテリング的なものを求めてるのはそこから来てんのかなぁとかね。映画のポスターをいつも見て育ったんですよ。映画館の前に、ポスターと、映画のシーンの小さな写真がいつも貼ってあってね。それで毎回、夜遅くなんかにお店の人が取り換えるのを見たりしてたからね。そういう絵を、そのままぱっと描こうと思ったらすぐ描けるんですよ。

池上:特に好きな傾向の映画っていうのはありましたか。

篠原:その頃はなんでも見てた。特に見ていたのが小さいとき、幼稚園とか小学校の頃だから、まあ、面白いものを求めるじゃない。一番記憶に残ってるのはね、長谷川一夫の「雪之丞変化」なの。自分の家の映画館だからね、何回も何回も見に行くの。おんなじもの何回も見にいくの。

池上:ああ、そうですよね。

篠原:だからすごく頭の中に入っちゃうのね。その時のイメージでは日本の戦争映画はすごく退屈でね、なんていうのかな、上下関係とか家族関係とかばっかりでね、真面目なんだけど。アメリカの戦争映画は最初からジョークを飛ばしてるようでね、アメリカ人ていうのはすごく明るいなっていうイメージを、もう小さいときにイメージしてたのね。

富井:じゃあ映画館では日本の映画だけではなくって、アメリカものとかも、やってたんですか。

篠原:ええ、アメリカ映画とかヨーロッパの映画とかもやってました。

富井:じゃあ例えば、イメージでいうと、東映系とか日活系とかいろいろ映画館があると思うんですけれども。

篠原:あ、そういうのは、全部来てた。それで人口の少ない町だから、ロングランできないからね、週に二回変わるんですよ。3日か4日でもう変わるからどんどん。その間にね、どんどん見るわけ。何回も見る。毎日行って見るからね。好きだとずっとね、夜また行って見たりとかするわけ。それから「風と共に去りぬ」なんて小学校6年の時なんだけど、それも毎回行くわけ(笑)。

富井:ほー。

篠原:それから「若草物語」が小学校の3年生か4年生頃だったかなぁ。「ドクトル・ジバゴ」も何回見たかわかんない(笑)。

富井:そうですか(笑)。

池上:いい環境ですよね。芸術家を志すようになるには。

篠原:今から思えばすごくラッキーだなって。

池上:その中で、アーティストになりたいっていうような意識っていうのはいつごろから芽生えたんですか。

篠原:それはね、やっぱり高校入ってから。それはやっぱり自我の目覚めだったのね。ただ、小学校か幼稚園の頃から絵の教室に行ってた。叔父の高校時代の友達が金沢美大に入って、学費などを稼ぐために毎週末、田舎の家に帰ってきてね、絵の塾を開いたの。土曜日か、日曜の朝だったと思うんだけど、そこに幼稚園か小学校のころ、通ってて。兄や姉も、中学の先生が開いてる日曜日の絵の塾に行ってたから、もっと幼いころ無理矢理泣いてくっついて行って、とかね。そいうこと。

池上:それはお稽古ごとの一環として行かれてたわけですね。でも絵を描くのがすごく楽しかったという感じでしたか。

篠原:うーん、小学校の3年生ごろからお習字にも行ってたりしてたんだけど、まあやっぱり日本の街ってそういうお稽古ごとが多かったんじゃないかしらね、今から思うと。

池上:そうですね。で、中学や高校に入って、何かきっかけみたいなものはありましたか。

篠原:あのね、まず高校に入ったらね、絵か音楽か書道を選ばなきゃいけなかったの。1年生のときだけなんだけどね。

池上:選択の授業で。

篠原:選択の授業で。それで美術を選んで。それで初めて油絵を描いたんですけど、その美術の先生がね、私のこと絶賛しちゃうわけなんです。もう他の教室に行ってまで私のこと褒めたんですって。昔のラストネームは島っていうんですけど、「島さんのように描きなさい」って言ったってことが伝わってきて、私そんなすごいのかなって、けっこうおだてられちゃったのね。それで、ちょうど高校1年生の時から、70年安保で日本中が学園闘争になったんですよ。それで私の高校は堀浩哉(ほりこうさい)の卒業した高校なんですよ。多摩美の全校闘争委員長になった人ね。だからやっぱりもともとそういう地盤があったのか、そういうものが強くて。東京じゃあ全部の高校がね、学園闘争してたっていうんですけど、富山県じゃうちの高校だけだったんですよ。それで、毎日毎日ね、放課後になると集会が始まったわけですよ、そういう人たちの。それを後ろから覗いたりとかして、だんだんと接近していくじゃないですか。それでその頃からやっぱし、文学にある程度目覚めてきたり、アルベール・カミュの、『異邦人』読んだりして、少しずつこう大人になっていくわけじゃないですか。それでまあ疑問が出てきたりとか、やっぱり自由がほしい、自由ってものを考えるようになったのね。自由ってのは何かって。まだその時はサルトルの『自由への道』は読んでないんだけど。そうした場合に、何が自由に、将来生きてけるかなぁって思ったときに、例えば演劇とか建築ってのはある状況に縛られるんじゃないかって、子供心に思ったんですよ。演劇ってのは一人で、まあ後になってみれば一人芝居ってものはあるんだけど、でも必ず観客が必要だし、そういう劇団に入るとか、いろいろ規制があると思ったんです。それから建築っていうのはやっぱり注文で作るだろうから、自分で自由にできる建築家になるってのは、ル・コルビュジエ(Le Corbusier)とか、それくらいまでいかなきゃなれないし、そこまでいく才能ってのは自分にないだろうなぁと思ったの。そうした場合に、才能が少ししかなくても、絵なら自由に、どんなに下っ端で、世間に認められなくても、自由に描いてけるんじゃないかなぁ、と思って決めたのが高校の2年生の時でした。それでまあ大人になってみればなんて不自由な世界だろうか(笑)、お金がなくて。それはもうずっと後になって「しまった!」と思って。もっとお金を自分で稼げる仕事に就いてればもっと自由に生きてけたのかなぁとも思ったのはもう、後の祭りだったんだけどね。

池上:でもけっこう早い目覚めですよね。17歳で。

篠原:やっぱし女の子ってのは早熟なんじゃないかしらね。

池上:それもあるかもしれませんね。じゃあもうその頃には、高校卒業したらアメリカに行きたいんだって思われてたんですか。

篠原:最初はね、普通に日本で美術大学を目指して、藝大に行こうと思って石膏デッサンを習いに行って、それで一生懸命石膏デッサン描いてたんだけど、退屈でしょうがなかったの。こうギリシャの像を、毎回毎回同じの描いてくわけじゃない。私、頭がパーになるんじゃないかなって思ったのね。でもまあ、それを我慢して入ればなんとか自由に絵が描けるだろうと思ったのね。そしたらね、なんか大学1年に入っても1年間はこれやらされそうだっていうのが、卒業した人に聞いたら分かって、えーって思っちゃって(笑)。おまけに落第したんですよ。その時、やっぱり70年安保のせいか、東京藝大の油科が48倍でね、日本全国で一番倍率の高い学校だったの。後から思えば、本当に接戦を競ってる倍率ってのは毎年おんなじで、ただ人数が増えただけだったんだけど、でもどきんとするじゃない。それと、まだまだ熱中できなかったの、受験勉強っていうものに。美術大学の受験勉強にいつも疑問があってね、夏休みに、地方で習ってるだけじゃなくて東京のそういう塾に行ったんですよ、絵の受験のためのね。そしたら、デザインを受ける女の子たちがね、横で描いてるわけ。課題を与えられて。こう例えばピーマンを描きましょうっていってね。そうしたらピーマンを自分の好きな図案にしてるわけなのよね。なんて面白そうなことやってるんだろうって。こっちはただ、そこにあるみかんやりんご描いてるのに(笑)。でもデザイナーにはなりたくないわけなのよ。やっぱしデザイナーってのは企業のために作るんじゃないかな、っていうイメージで見てたから。まあデザイナーでもトップにいけば自分の自由なことできたんでしょうけども、やっぱりアートでいきたいと思ってたから、なんとかパスしなきゃと思いながら横目で見てるじゃない。その頃から少しずつ『美術手帖』とか見て。あまりまだ雑誌がなくて、情報も少なかった頃なんだけど、なにかアメリカではポップ・アートとかオップ・アートというものがあるらしいとか分かってくるわけじゃない、少しずつね。なんかそっちの方が面白そうだし、今の勉強しててもなんか印象派とかそういうふうになって古くさそうだなぁって思って、日本の大学に入ると古くさそうだし、どうしようなんて思ってたら受験に落っこって、また予備校みたいなとこ行って。いや、予備校に行かないで家で自分で同じことをしてたんだったか。

池上:一応藝大は受けられたんですか。

篠原:受けました。受けて、もう第1回で落ちて、それでもんもんとしてたんだけど、これで入ってどうしようなんて思ってね。もう何年後に自分の好きな絵描けるのか、その頃にはきっともう疲れ果ててるなと思って。それがちょうど72年だったんだ。72年3月に落ちて、そしたら72年の6月か7月にね、日本にとっては革命だったんだけど、戦後ずっと1ドル365円だったのが、急に280円になったわけ。いろんな交渉とかいろんな経済のことなんで、細かいことはわからないんだけど、日本中がもうすっごく興奮したわけ。それがもう日本中に溢れてたわけね。それがあの、64年に東京オリンピックですごく日本がその時は二流国になったというイメージがあったけど、一流に近づいたっていうイメージがその時日本全体に漂って。

池上:日本が強くなって、っていう。

篠原:それでさ、「お父さん!」って言ったわけ(笑)。

一同:(笑)。

篠原:これから何年浪人して、入れるかどうか分かんないしね、入ってもどうなるか分かんないし、それならば、その時まだアメリカの方が物価高かったんだけど、物価の高いアメリカに行って、たとえ生活費とかいろんなものが倍かかっても、2年で帰るからって嘘ついて。

池上:最初から嘘なんですか(笑)。

篠原:最初から嘘なのは自分で知ってるわけ。4年のところ2年間行かしてくれって言ったわけ。日本の大学なら4年間だし、浪人してもあと1年や2年かかるだろうからね。その頃ね、たとえ金沢美大でも、「一浪偶然、二浪当然、三浪で唖然」って言われたわけ。東京藝大は四浪五浪の人いっぱいいるわけ。だからね、藝大に受験に行くとすっごい悟ったようなお坊さんみたいな人になっちゃった人とかね、それかおじさんおばさんみたいなのいっぱいいるわけ。ほんとに2、3年浪人してるだけで顔とか変わってくるからね。これは大変だなって受験の時もうすでに思ってたわけ。それで、お父さんを口説いたわけ。特に72年の夏はね、『ゴッド・ファーザー(The Godfather)』ができた年なの。それで日本でも同時ぐらいに公演になって本もすぐに出たのね。それと『フレンチ・コネクション(The French Connection)』がちょうど同じ時期だったの。それですごくさ、私はアメリカだ、なんて思っちゃうわけなのよ。行かなきゃ、ってね。でもちょっと怖そうだなって感じもするの、それが二つとも出てるんだけどね。若いときってのは、怖いものに対して無菌状態だから、特に日本に育ってると無菌状態だから、そういうとこに突っ込みたいっていう気持ちがあるのね。かえって無知だもんだから、無知の勇気だったのね。それで、もう一生懸命、一週間かかって口説いて、それで、もう9月の末に来てたんです。

池上:すごい行動力とスピードですね。

篠原:その頃まだビザとかが大変な時期だったもんだから、ちょうど私が幼稚園から習った、叔父の高校時代の友達っていう画家が、ニューヨークに行ったことがあって、ちょうど日本に帰ってらしたんだ。だからその人に頼んで、それでアート・スチューデンツ・リーグ(Art Students League)を紹介してもらって、そこからビザを送ってもらったんだ。

池上:ちょうど出願の時期とうまく重なったわけですね。それでトントンってこられて。

篠原:来ちゃって、それでアート・スチューデンツ・リーグに行ってみたら、なんかすごく古かったわけ。もともとは、国吉(康雄)もいたんだし、それからジャクソン・ポロック(Jackson Pollock)もいた時期ありましたね。

池上:そうですよね。

篠原:そういう有名な人の絵は飾ってあるんだけど、ちょっと昔の抜け殻みたいになっちゃってて、おじいさんおばあさんとか、リタイアした人とか、あとけっこうリッチな主婦、アップタウンのイーストとかウエストのマダムが来てたり、若くてほんとに絵描きになろうなんて思ってるような人は少ししかいなくて。それもなんか大学落ちたから、大学行かないで来てるっていうような、ちょっとどうってことないわけ、見ててもね。で、これは早く逃げ出さなきゃ、どっか他にちゃんとしたとこ探さなきゃ、って思ってた時に、そこでウィル・バーネット(Will Barnett)っていう絵描きが教えてたんですよ。その教室にいたから、どっか大学に行きたいって相談したら、その先生がコロンビア大学とクーパー・ユニオン(Cooper Union)で教えてて、乃り子ならいつでも入れてあげるよって感じがあったんですよね(笑)。でも相談したのが、もう1月になってて、もういろんな、日本でいう願書かな、アプリケーションを出す時期がちょうど終わってたんですね。それで1年待たなきゃいけないって言われて、1年か、まあ半年以上待たなきゃいけなかったのね。でもその先生と親しくなったものだから、そこ(Art Student League)で1年スカラーシップもらってそのままいて、来年アプリケーションしましょってことになったんですよ。そうしたらその時期に、(篠原)有司男に出会っちゃったわけ。

池上:でもその前に最初は、岡田謙三さんのアパートをサブレットされたっていうふうに、あったんですけども。

篠原:ええ、そうです。

池上:岡田謙三さんとはなにかご縁があったんですか。

篠原:いや、なかったんだけど、その当時ね、ニューヨークに若くて来てる人ってすごく少なかったわけ。やっぱりまだアメリカの物価がすごく高いから、スカラーシップで来るか、それか自力で来てる人たちはけっこう年だったのね。岡田謙三さんは長年11丁目のアパートにいらしたんですけど、心臓病1回なさって、そこがけっこう古いアパートで、階段とかがよくないからって、近くに出来た新しいアパートにお移りになったの。それで古いところのリース(注:lease、賃貸契約の意)をずっと持ってるもんだから、誰か若い絵描きさんを入れようっていうことで、誰か探してたわけ。そのときにニューヨークの中でけっこう売れてた作家で東(あずま)さんって方がいらして、東さんの方から情報が伝わってきたんです。それで連れてってもらって、もうその場ですぐ決めてくださって、それで10月から入ったんです。だから来てすぐだったんですけどね。来てほんとに2週間ぐらいホテルアパートメントにいて、アパート捜してる間にその情報に来て。

池上:じゃあ、けっこう運良く。

篠原:運良かったと思います。

富井:その頃だいたいどれぐらい、か覚えてる?

篠原:覚えてますよ。あのね、ホテルアパートメントが、私この前通ったらこれだ、と思ったんだけど、48丁目のね8thと9 th(アヴェニュー)の間の、バーベドール・ホテルってのがあって。けっこう広くて今から思えば良いんですよ。悪くないの。キッチンもついてて、毎日メイドが掃除にも来てくれたしね。それで週に45ドル。

池上:えぇー。

篠原:それで、その移ったアパートが、月に90ドル。

池上:へぇー。

篠原:だって、11thストリートの5 thと6 th(アヴェニュー)の間よ。

富井:超高級ですね、今で考えると。

篠原:そうよ。今900ドル、2000ドルでも入れないの。

富井:入れない、入れない(笑)。

篠原:入れない。だって、サブウェイのトークンが35セントだったの。

池上:そうですよね。その後、岡田謙三さんとは特にお付き合いというか、親しくはされなかったんですか。

篠原:いや、岡田謙三さんのアルバニー(Albany)の別荘にも連れて行ってもらったり、たいへん可愛がっていただいたんだけど、有司男に出会ってすぐに、有司男のところに寝泊まりしちゃったのね。そしたらさ、学校でスカラーシップ申請してたもんだから、出席をその時に限って取って。そうしたら1週間来てないじゃないかって、クビになっちゃったの。

池上:1週間だけでですか。

篠原:学校がビザをあげてるから、特にビザをもらってる生徒ってのは、たいへん……

池上:ああ、出席が厳しいんですね。

篠原:厳しいわけ。普通の生徒なら、ただお金儲けだから、1週間休もうが、授業料払ってればなんともないことなんだけど、ビザをもらってるうえに、スカラーシップ申請してたわけです。だから、特に1週間厳しくチェックしてたときに重なっちゃって、すぐに放校になっちゃったわけ。

池上:けっこうすぐだったんですね(笑)。

篠原:すぐだった。すごいスピードなの。でもブルックリンのプラット(Pratt Institute)がやってるグラフィックセンターってのがあってね。プラット・グラフィック・センタ―(Pratt Graphic Center)っていうのがあの頃、ブロードウェイの13丁目にあってね、そこで1週間に1回、3時間ほど授業に出れば、だから月4回よね、それでビザくれるとこだったから、それは割に穴場で、けっこう日本人がいっぱいいたのよ。週に1回行けばいいってんで、ビザくれるってんでね。授業料もすごく安かったの。それは値段覚えてないんだけど。やっぱりでも1学期(One Semester)に100ドルくらい必要だったんじゃないかなぁ。当時は、アート・スチューデンツ・リーグでも毎日行かなきゃいけなくて、10、20時間くらい授業取らなきゃいけなくて、それでも1学期に100ドルぐらいだった、授業料が。100ドルもしない、90かなんかぐらいだったかなぁ。それで、その11丁目も、私がサブレットしてるってことが大家さんにばれて文句言われて、ニューヨークの物価が少し上がり始めてきてたときだったから、ビレッジもすごくいいところになってきてたのね。だからその90ドルが、岡田謙三さんの奥さんが大家さんと交渉してくださって、やっと150ドルで納まった。

富井:あらら。

篠原:うん。でも、それでもいいんじゃないかって父が言ったんで、そこにいたわけですけどね。もう、その頃やっぱりね、ニューヨークを知らないから、自分がどんなに恵まれた環境にいるか分からなかったね。無くして初めて知った幸せだったのね。

池上:スタートがものすごく恵まれてますよね。

篠原:よすぎたね。なんにも探す苦労とかほとんどしてなかったしね。

池上:で、有司男さんに出会われて、その知り合われたきっかけっていうのは。

篠原:あのねぇ、宮本美智子さんっていう方がいて、もう亡くなられたんだけど、けっこう本出したりして。彼女の妹さんが、早稲田の学生だったんだけど、お姉さんを頼って来てたわけ。彼女、まりえちゃんっていった。宮本まりえって人。あ、名前違うの。吉田まりえさんだ。私より3つ4つ年上の人だった。それでまだアート・スチューデンツ・リーグにも日本人が少なかった時代だから、彼女と友達になって。そのまりえさんは、文学部だった人だから絵じゃないんだけど、やっぱりビザが欲しくて来てたのよ。それである日、私がパールペイント(Pearl Paint、画材屋)に行こうと思ったら、彼女は彼女で同じ駅に向かったわけ。「どこに行くの」って言ったらね、「お姉さんと待ち合わせで、映画見るんだ」って言うの。その映画がね、「去年マリエンバードで」って映画あったでしょ、あれだったんだけど、「じゃあ私も見たいわ」って、一緒に行くことになってたの。そのお姉さんも知ってたもんだからね。それで、その落ち合う先が、有司男のスタジオだったわけ。

池上・富井:(笑)。

篠原:私は有司男を全然それまで知らなかったわけ。

池上:日本で有名だったっていうようなことも全然、知らなかったんですね。

篠原:知らなかった。有司男が1969年に来て、私が1972年に来てるから、ちょうど有司男のそういうものが日本でパタンと途絶えたときだったのね。私が絵を始めた時期から。

池上:あー、そうですね。

篠原:『美術手帖』なんかにも全然出てなかった時期なのね。だから全然知らないわけ。それで有司男のスタジオで、この人は、あらって思って。まず自己宣伝から始まるし、彼特有のね(笑)。その日にね、ちょうど、まりえちゃんたちと、宮本美智子さんとか一緒に映画見た後ね、彼らはフラッシングの大きなアパートにいたんだけど、そこに泊めてもらったんですよ。いらっしゃいって。そこに有司男の本があったわけ、あの『前衛の道』(美術出版社、1968年)が。それでへえー、これだって、貸してもらって読んだわけなのね。あ、その後で借りたんだ。その日は借りないでその後で借りたんだわ、すいません。その頃ソーホーでね、日曜日に一人何ドルかずつ取って、2、3ドルだったと思うんだけど、クロッキーをやる教室があって。絵描きがモデルを呼んで、みんなで描こうぜっていう。そこにちょうど行き始めてた時なの。それで1週間後にそこ行ったら、その日がキャンセルになってたの。それで暇だもんだから、そこで電話帳借りて有司男に電話して、有司男のとこを訪問したのね。その時はすでに、有司男のとこはいつも何人も人がいるとこだった。泊り客は一人だけだったんだけど。斉藤美智子さんっていうイラストレーターがいて。スタジオの隅にフックのエレベーターがあって、物をフックに引っかけて、昇り降りさせて動かすエレベーターなの。各フロアにそれがあって、普段使わないときはパタンと、蓋したように床になるわけ。だけど下から風がスースー入ってくるんだけどね。そこにベッドと机置いて個室にして、そこでイラストレーション描いてたの、彼女は。

池上:すごいですね(笑)。

篠原:それからもう一人、私の小説では「とるり」って名前になってる青年がそこに毎日のように出入りしてて、ちょうどシルクスクリーンの注文が来ててね、十二星座のシルクスクリーンを作ってて、紙を買ってきて。私が初めて行ったときは紙を切ってたんだな。それでもう一人、水沢早苗っていう武蔵美を出た彫刻家がアシスタントに来てたの。彼女は癌で亡くなっちゃったんだけどね。いつもわーわー言って楽しそうでね、私はそこを訪問したんだ。そしたら、ちょうどその時電話がかかってきて、「花隈(はなぐま)」という料亭が日本であるそうなんだけど、その息子さんが領事館の領事のところで住み込みのシェフをやってたのね。その彼が有司男と友達で、翌日食事に来ないかって電話がかかったわけ。有司男がひとりで行くの嫌だもんだから、水沢さんを誘ったらね、「嫌よ、私デートよ」って断られたの。そんで斎藤美智子さんも「嫌よ」ってんで私が誘われて、翌日行ったわけ。そのときからになっちゃったわけね。

池上:もう、電撃的に。

篠原:電撃的に。

池上:気が合ってしまった。

篠原:彼はね、私がその時にチェッキング(注:小切手用の普通口座)を持ってるっていうことと、セーヴィング(Saving、貯蓄用の口座)を持ってるっていうことにびっくりしたわけね(笑)。

富井:(笑)。

篠原:その頃まだ自費で来てる人ってのは少なかったわけ。日本の人達でも働かないで、自費で来てるって人ほんっと少なかったから、すごい大金持ちに見えちゃったわけね。

富井:金づるじゃ(笑)。

篠原:金づるだったわよ(笑)。だって1カ月目からもうね、「家賃の分、貸して」が始まってるんだから。1カ月もたたないうちから。金づるだった(笑)。

池上:でも、年はけっこう離れていらっしゃいますよね。21歳年上。

篠原:ええ、21歳離れて。

池上:でも、電撃的にひかれてしまったんでしょうか、乃り子さんは。

篠原:21離れててもね、その時は有司男は41なのよ。

池上:ですよね。

篠原:41の男性ってのはね、けっこうチャーミングなのね、誰見ても。今から思えば。有司男はむしろ顔は老けて見えるタイプなんだけど。でも元気でしょうがなかったし。それで19ってのは、女性はすごく目覚めてる人がけっこう多いと思うのよ、今から思えばね。おませさんだったし。だからそんなに年の差は感じなかったけど、うちの両親にしてみればさ、自分たちとあんまり変わんないじゃないかって感じよね。

池上:ショックでしょうね。でも、出会われて、もうその日というか、その週から。

篠原:もう1週間後だった。

池上:25のハワード・ストリート(Howard Street)ですよね。

篠原:そうです。

池上:有司男さんと出会われたことで、作品に何か変化っていうのは出ましたか、乃り子さんのほうは。

篠原:もうたいへん出ちゃってね。私はね、アート・スチューデンツ・リーグにいる間、毎日のようにMoMA(ニューヨーク近代美術館)に行ってて。MoMAなんてアート・スチューデンツ・リーグと近いからね。学校がね、毎週午前中と週に2回午後、夕方の5時までまでそこで絵を描いていれば、それでよかったわけ。それでウィークデーは週3日空いてるし、土日もあるでしょ。だからだいたい美術館通いしてたのね。MoMAの会員になってたから、毎日のようにコーヒー飲みに行くような感じで行ってたの。そしたらそういうの見てるうちにさ、やっぱりね、抽象絵画を描き始めてたの。もともと日本にいたときは(フェルナン・)レジェ(Fernand Léger)が大好きだったのね。まあ他にもいっぱい好きなのはいたんだけど、レジェってのは当時日本で見てると、自分にとって疑問の作家だったの。なんでこういうふうになったのかなって。そういう系統とか流れとか教えてくれる人がいなくて。やっぱし東京で大学に行かないで突然高校からってのは、自分だけで考えてたから、無菌状態だったのね。だから自分の頭の中から入ってるから、すごくレジェに興味を持ってたし、ニューヨークに来てから抽象画を描き始めてたのね。そしたらまだアパートにいたときにね、ニューヨークの美術館で大きいの見てるとさ、だんだん自分も大きいの描きたいと思うようになってきたの。もうアパートじゃ狭いな、と思ってたわけなのね。そしたら有司男の口説き文句がね、「僕のスタジオに来なよ」って。有司男はその頃、絵を描いてなかった。行ったときには大きな彫刻が三つ、四つあったのかな。モーターサイクルの彫刻があって、壁は全部まちぼうけだったのよ。だから「その壁で絵を描けばいいんじゃないか」って。それで「乃り子ちゃんは若いからね、力で描くんだ。頭で描くんじゃなくて、力で描くんだ」って言って。「僕のロフトの壁に、枠なんか使わないで、壁にそのままキャンバスを貼って。キャンバスも100ヤード買うんだ」って。反物で。「キャンバスを貼って、直接描くんだ」って。それで「ブラシで力で描くんだ」って。それはね、私の理想を言ってるようにも聞こえたわけ。それで、頭にあったものを描き始めたら、その頃、福井延光っていう版画を特にやってたアーティストが毎日来てて、毎日っていうか1日2回ぐらい来てたんだ(笑)。だから私がいっしょになったとか、全部彼から伝わったんだと思うんだよね。もう3日で全部知れ渡るのね。その頃まだ、ニューヨークの日本人てのは少なかったから、電話交換で。Eメールがなくとも全部伝わった。それで彼が抽象画を描いてた人だったから、すごく絶賛してくれたわけ。「これギューチャンよか早いよ」って、「もうすぐに売り出せるよ」って言ったくらいだったの。ところがね、今から思えば有司男のジェラシーもあったんだよね。そう言われて、私に具象画を勧めたわけ。ちょうどその頃スーパーリアリズムが流行った時代だったのね。「プロジェクターで、写真を写して描いたらいいんだ」って言って。「ふーん」て言ってね、貯金をおろして、プロジェクター買って。

池上:素直にまた(笑)。

篠原:うん、描いたわけ。ところが私はプロジェクターで映ったものに、まず絵具を買ってきてね、絵具の缶を置いて、そこに何本も筆を突っ込んで、描き始めたわけ。抽象画を描いてたときそのままの調子で、具象画を。スーパーリアリズムじゃなくて、抽象表現主義だったんだ、私の中で。

池上・富井:(笑)。

篠原:そしたらさ、また大騒ぎになったわけ(笑)。

池上:大騒ぎっていうのは、けっこう良いって言われた。

篠原:けっこう良かったわけ。だって、写真を写して描くから、すっと描きやすいわけ。もう別に構図を取るとか、立体的とか考えなくてばんばん描けるから、すっごい自由でさ。(ウィレム・)デクーニング(Willem de Kooning)よね、まるで(笑)。

池上・富井:(笑)。

篠原:ちょうどこの間、写真見てたら見つけたのよ、その時絵描いてるとこ。

池上:見たいです。

篠原:その時のスライドだけど、有司男が端で、その時いたとるりと二人で一生懸命キャンバス作ってさ、ジェッソー塗って「はいどうぞ」って言ってね。

池上:アシスタントもしてくれてたんですね、じゃあ。

篠原:そうですよー。それでね、そんなに太ってなかったのに有司男といっしょになって毎日モリモリ食ってるから急に太ってね。

池上:乃り子さんが?

篠原:うん(笑)。ほらほら、この辺で絵描いてるでしょ。ぷくっぷくになっちゃったの、急に。

池上:ほんとだ、ちょっとふっくらされてますね。

篠原:ぷくぷくよ。(写真を持ってきて)これなんです。あ、ライトテーブルあるよ。

富井:あ、太ってる(笑)。

篠原:ビキニの写真はね、それもう妊娠が始まってるのね。

池上:あー。

篠原:うん。でもそうじゃなくても、もう1カ月でぷくんぷくんになっちゃった。

池上:栄養状態が、良くなって(笑)。

篠原:むっちゃくちゃよ、もう(笑)。

池上:でも、乃り子さんも有司男さんと出会われて表現が変わって、有司男さんもまた逆に乃り子さんからけっこう影響されて、みたいなことをおっしゃってたと思うんですが。

篠原:そうよ。それまで有司男はカードボード(注:段ボールのこと)でさ、要するにお金がないから発見した方法だったわけね、絵を描く絵具なんて全然ないわけなんだから。絵描いてなかったんだから。それでね、私が妊娠始まったのはね、3月に出会って、もう7月までには妊娠してるのよ。でも、それは最初わかんないじゃない。夏が始まって、初めてのニューヨークの夏で、生活状況もさ、すごいところに生活してたもんだから、すごく疲れが出てきたのね。食事もなんかどぎつくて食べられなくなってきちゃうしね。それで寝て、横になってる時間が多くなっちゃったわけ。それで有司男が私の絵やキャンバスを使って絵を描き始めて、私の真似をしてプロジェクターを使って描いたりしてたわけ(笑)。

一同:(笑)。

篠原:広島のカタログ見れば(注:1992年、広島市現代美術館での回顧展カタログ)、年代ごとに出てるから、よーくわかるんだけどね。私と一緒になった時はね、ギューチャンの方がもっと、藝大の教養で描いてんだ。私の方がもっと抽象表現主義なの。彼はもっときちーんと描いてるのよ(笑)。それがね、広島のカタログにちゃーんと入ってるから。それまではね、花魁なわけよ。

富井・池上:うんうん。

篠原:1年くらいそれで描いてた。それが急に……あっち側にあったかなぁ。ちょっと待ってね。(カタログを探しながら)全部、有司男のスタジオに行っちゃってるから。(カタログを見つけて)だってね、これが日本で花魁でしょう。で、これも花魁でしょう。で、とたんにこれよ(1992年「篠原有司男展」図録のp.28の《Coney Island A》とp.29の《Coney Island B》を見せながら)。

富井:コニーアイランド。

池上:73年ですね。

篠原:73年の夏、私と一緒にコニーアイランドに毎朝行ったわけ。朝の5時頃に出発するのよ、釣りざお持って(笑)。で、午後1時頃帰ってきて、もう眠くて寝ちゃうの(笑)。

富井:で、写真を撮ってきたんですか。

篠原:そうよ。

池上:あー、それでプロジェクションして。だって色使いとかも違うし。

篠原:だから有司男はさ、私ほど自由じゃなかったと思うのよ。私の場合はさ、その絵みたいに無茶苦茶に描いてるでしょ。ところが有司男はやっぱり、藝大の教養が出ちゃうわけ。その時にね、有司男が星座シリーズで、少しお金もらえたの。それでお金が来るって、私ごまかされてたのよ。毎月家賃払ってて。お金が100万円入るって。当時の100万円ってったらたいへんなものなのよね。だってほら、地下鉄35セントなんだからね。それで夏が終わって、秋についにお金が入ったんだ。250万のうちの100万入ったのかな。それでバハマに行ったわけ。そしてバハマに行って、帰ってきて描いた絵がこれなんですよ。

池上:ふーん。

篠原:バハマの海岸なの。これはまだコニーアイランドなんだけど、だからほんとは順番としてはこっちのが先なんじゃないかな。両方とも73年だけど、こっちのが絶対先よ。これはコニーアイランドなんだから。だから、少しずつこう、自由になってくの。ちょっと時間かかって。その時もね、私の絵具を使って絵描く前に、同時くらいかな、「お金がないから、俺はドローイングする」って言って、私がパール・ペイントに毎日紙一枚ずつ買いにいってあげて。要するに「たくさん買うお金がなくて俺恥ずかしい」ってわけ。「紙一枚なんか買いにいけるか」って言うから、「平気よ」って言って、一枚買いに行ったらちゃんと茶色い紙にきちんと包んでくれてさ。毎日買いに行ってあげたの。それが昔のドローイングになってるんだけどね。で、そういうドローイングで少しずつ自由になってこういうふうに描けるようになってきて、(カタログを見せながら)こうなってるわけ。

池上:じゃあけっこう乃り子さんとの出会いは、有司男さんの制作にとっても大きい変化につながっているんですね。

篠原:そりゃ、自分であんまり認めたくないでしょうけど、これはもう、これ見れば分かるじゃない(笑)。

池上:かたなしですね(笑)。

篠原:これ証拠なんだから(笑)。

富井:証拠が残って(笑)。

篠原:美術館が証拠作ってくれた(笑)。

池上:じゃあ、もう来て1年で、すべて起きてしまって。

篠原:そうそう。あ、半年で起きちゃってるんだね。私は9月の26日に来て、有司男と出会ったのが3月3日で、その1週間後に一緒になってたから。

池上:で、妊娠されたのが夏あたり。

篠原:7月の、初めなんだと思う。

池上:妊娠が分かった時っていうのは、やっぱりちょっとショックでしたか。

篠原:もうもとに戻れない。ああいう恐怖っていうのは怖いね。もうもとに戻れないんだからさ。

池上:でも産んで、一緒にやっていこうって思われた。

篠原:それもニューヨークに来た頃とおんなじで、やっぱり無知だからね、若いからさ。「頑張れば何でもできる」っていう、幻想があったわけ。アーティストだからイマジネーションも強いんだと思う。そういう、「絶対できる」っていう気持ちがあったわけなのね。不可能ってものはまだなかった時代だから、「生まなきゃ」って思っちゃったわけ。最初はね、有司男も言えなかったわけ、「堕ろそう」とかね。でも「堕ろさなきゃ」とかね、周りが勧めるじゃない。それで「早い方がいいよ」とか周りが勧めてたことも後から分かったんだけど。一応病院に(中絶の)アポイントメント取った。あ、一応病院に検査に行ってきたんだ。ほんとに妊娠してるかどうかね。そしたらちょうど、その年だったかその前の年だったかに、アメリカで、ニューヨーク州でかな、堕胎がオッケーになったときだったの。

富井:73年だから。ロー対ウェイド(Roe v. Wade, ロー対ウェイド事件)だ。

篠原:まさにそれなのよ。堕胎オッケーになった年なの。それだから、セント・ヴィンセント病院はカソリックだけど、そこで検査して、そこの病院はそういうことしないから「もしも堕ろすなら紹介します」って言われて、「ここに行きなさい」ってインフォーメーションはくれたの。それで「産むなら、またここにいらっしゃい」って言ってくれたのね。それで、そこに電話してアポイントメント取ったの。ところが行く前の日になって、朝になってから急に嫌になったのね。なんでって、嫉妬もあったのよ。有司男は結婚してて、子供が二人と前の奥さんがいて、前っていうかまだ離婚してないんだけど、日本にいて。ときどきこう、その子供の写真を見てるわけなのよ。奥さんは実家に帰ってて、そこに芝生があって、ブランコがあって、そこで子供が遊んでる写真があるわけ。なんでその子供たちは日の当たるところにいて、なんで私の子供は暗闇に落ちなきゃいけないのかなぁって思ったわけ。絶対嫌だって思ったのね。それでノーって言ったら、有司男も無理は言えず(笑)、キャンセルの電話したのね。

池上:有司男さんも、産んでほしいっていう気持ちあったんじゃないですか。

篠原:いや、どっちつかずだったのよ。だから自分じゃ言えないわけ、あっちだこっちだって。けっこう、勇気がないのね(笑)。だから産んでほしいけど、いや、堕胎も怖いし産むのも怖いという。両方とも怖いんでしょ。もう生まれる前から彼が一番悩んでたのは、前の奥さんが、いつ子供連れて、自分ちのスタジオの前に立ってるんじゃないかって。そういう幻想が彼にあったわけ。で、どうしよう、どこに逃げたらいいんだ、どこに私を隠したらいいんだっていう幻想があったわけ。

池上:前の奥さんが日本に戻られてたのは、別に離婚を前提として戻られてたわけじゃあなかったんですよね。

篠原:じゃなくて。ときどき手紙でやりとりしてた。あの頃Eメールとかない時代だし、電話がすっごい高かったの。一回電話するとね、あの当時の物価なのに、30ドル40ドル請求がきたの、ほんのちょっとで。だから電話なんて滅多にできなかった。数か月に一回私が親にお金送ってほしいとき電話したぐらい。だから手紙だけの便りの時代だったんだけど、手紙のやり取りしてて、有司男ってのはまたそれを読んでくれたりするの(笑)。

一同:(笑)。

篠原:私、楽しみにしてないのに(笑)。一人じゃなんでも怖いから、誰か他人をインヴォルブ(involve、巻き込むの意)したいわけなのね。それで、だんだんお腹が出てきて。一回産もうっていうふうに決めたのが、けっこう遅くて10月。もうね、検査に行ったのが10月ぐらいなの。それで10月の末に、私は姉の結婚式があったから、ちょうど1年目だったし、日本に帰ってらっしゃいってんで、一回富山に帰ったわけ。それはもう1カ月帰ってくるっていうだけのことで。ちょうど有司男もその時、日本の物価が良くなってきたときで、雑誌関係の人が呼んでくれて、飛行機代出してくれて、ちょうど私が富山に行った後に東京に来たわけなの。その最初の日に有司男が、羽田にネオダダの人とか皆迎えに来てて、有司男はネオダダの人と飲みに行きたかったけど、「今日はちゃんと帰りなさい」って、皆に帰らされたのね、奥さんの実家に。そしたら、もうおもしろくないもんだからね、翌日からもうどんちゃん騒ぎが始まったわけ、友達と。そしたらもう翌日から、家からシャットダウンされたのね。やっぱり有司男も切り出さなきゃいけないんだけど、切り出せないから、隠しとこうって感じがあったんじゃないの。で、有司男のもともとの親友の、田名網敬一さんのところに泊まりにいって。だいたい、ニューヨークに来るときも田名網さんところにずっといたようなもんだから、そこにずっといたの。それで、私は富山にいたから、最後の二日間だけ私と東京で落ち合って、一緒に帰ってきたの。それが11月の末ごろだったかな。それでもうその頃からどんどんお腹が大きくなってきて、もう間近だっていう1月か2月のころに、吉田克朗っていう版画家がね、文化庁の派遣でイギリスかどっかへ来たときに、ニューヨークにも1カ月ぐらいいたの。

富井:もの派ですね。

篠原:それで、そのへんからばれたわけなの。それが分かったのが、もう子どもが生まれて2カ月目か3カ月目なの。それからギューちゃんのお母さんのとこに連絡がいったわけよ。で、お母さんからお叱りの手紙が来たわけなのよ。「ばかばか」ってね。

池上:(笑)。

篠原:でも、そのままの状態を保ってて。

池上:だって有司男さん、離婚されるの1979年ですよね。けっこう時間がたってますよね。

篠原:アレックスが5歳だから。だから有司男ってのはそういうときね、何もできない人なの。だからほったらかしなの、それも(笑)。だから、ふつうは子どもが5歳ぐらいで離婚するっていうのがニューヨークでは多かったんだけど、うちはちょうどアレックスが5歳のときに結婚した。

池上:74年にアレクサンダー・空海を出産で、その命名はお二人で決められたんですか。

篠原:いや、もうね、その頃から周りで毎日のように宴会だから、みんな酔っ払っちゃうのね。もう私がその時お腹大きかったから、皆「双子じゃないか」とか言い出して、「じゃあジャックとダニエルがいいんじゃないか」とか、「男と女だったらレミとマルタンがいい」とか、それぐらいしか話してないわけ。それで川島猛さんっていう絵描きがいて、生まれる寸前に有司男がそこにまた飲みに行ってたの。そこから電話がかかってきて、「アレクサンダーにしよう」って。

池上:篠原さんから、乃り子さんに。

篠原:私に電話がかかったわけ。「それでいいんじゃない」って言って。だから川島猛さんが、アレクサンダーって名前を命名してるんじゃないかなって思うんですよ。

池上:川島さんの発案っていうことですか。

篠原:らしいのよ。私はその場にいないから、川島さんに聞いてみなきゃわかんないけど。それで、今度入院して出産して、病院にいる間に有司男が来て、セカンドネーム、日本の名前を空海にしようって。「いいじゃない」って感じで、空海になった。それもやっぱり、もしかしたら、写真家の杉本博司さんがいつも家に出入りしてた時代だから……

池上:けっこう、名付け親がすごいんですけど(笑)。

富井:すごいですね(笑)。

篠原:どうもね、杉本博司さんが言い出したんじゃないかと思う。「俺が言い出したの取られた」とか言ってるから。だから、彼が自分の子ども生まれたとき、うちに空海がいるから空海って名前つけるわけにいかなかったの。

池上:東西の偉人から名前をもらったということで。その命名のことで、有司男さんの名前なんですけど、有司男さんはもともとは有司男っていう名前じゃなかったっていう……

篠原:そうなのよ。

池上:なんていうお名前なんでしたっけ。

篠原:成功の「功」って書いて「功(いさお)」っていうのね。

池上:ええ。で、「こうちゃん」って呼ばれてたっていうふうに。

篠原:ええ、親戚の人たちはこうちゃんで。ギューちゃんのお母さんのお父さんは、けっこう強引な、元弁護士だったのよ。それである日夢を見て、フィールドで、牛が草を食んでたと。フィールドだから「篠原」じゃない? 篠原には牛が一匹必要だってんで、有司男が小学校1年生くらいのときに、強引に「牛男」って名前に変えさせられて。だから本名は牛の男なのよ。

池上:うん、それでギューちゃんですもんね、あだ名が。

篠原:それで、絵描きになる頃かな、ギューちゃんのお母さんが名前を変える趣味があって、それで男の名前は45角が良いとかって、ああいう字に変えたんですよ。有司男の母が。

池上:そっちの方が、姓名判断的にいいような感じだと。

篠原:そうなんですって。

池上:面白い話がたくさん出てきますけども。それで、アレックスを出産されて、ご両親に「実はこういうことになった」っていうふうに電話されるんですよね。

篠原:いや、それまでまた時間があるわけ。

池上:なかなか、すぐには言えないですよね。

篠原:私が言うのをね、有司男が一生懸命止めるわけ。

池上:仕送りが止まっちゃうから(笑)。

篠原:私はまだ若いもんだから、そういうこと考えないじゃない、あんまり。それである日喧嘩した。小説にもあるように、そういう状況で喧嘩したときに、「私は何よ」って感じで電話をしちゃうわけ。そしたら向こうはびっくりして、まず仕送りが止まったわけ(笑)。

池上:やっぱりお怒りになった。

篠原:もちろんね。

池上:全然そんなふうになってるとは知らず、グリニッジ・ヴィレッジのそこに住んでると思ってらしたわけですか。

篠原:移ったことは言ってるわけ。スタジオのためにね。だって郵便とかもあるから。

池上:でも、篠原さんのところとは言わずに。

篠原:一応名前は言ってあるの。だけど、そのスタジオを分けて建てたというふうに、嘘ついたの。

池上:一緒に住んでるとか言わずに。

篠原:うん。

池上:それでストップされてからは、生活はどういうふうにされたんですか。

篠原:それからがミステリーなんだけど。もうずーっとね、有司男はその場で来た人に版画売ったりして。ほんのちょっと、もうほんとに突発的に1週間とか、なんか急に友達から仕事が入って働いたこともあるけど、その当時の何年か入れて、全部で2カ月ぐらいかなと思うくらいだから。

池上:乃り子さんも特に働きには行かれなかったんですよね。

篠原:私も行かなかったけど、やっぱりあんまり食べるお金がなかったもんだから、子どもが4歳になってから、テキスタイルで働き始めて。それが家で内職できる仕事だったの。「リピート」って呼んだんだけど。デザイナーがテキスタイルの最初の花の模様を描いたら、それを反物にするために続き模様にしてかないといけない。その続き模様を作る。オリジナルをそっくりに描いて、それを続くように……

池上:反復していくっていう。

篠原:うん。あんまり割のいい仕事じゃないけど、家でできる仕事だったから、それ持ってきて、最初友達に教えてもらいながらやって。友達が材料も全部貸してくれて、教えてもらいながらやって、すごい時間かけてその友達が直してくれたりしながら。もう一時間50セントにもなんないってぐらいだったけど、そのうちだんだん上手くなってきて、材料も買って自分でできるようにして。そしたら最後は一時間10ドル稼いでたよ、その当時で。あまりに酷くて絵も描く時間ないから、1年で辞めたんだけど。もう徹夜の仕事だったしね。

池上:すごいですね。

篠原:ちょうど結婚するときだったから、親も少しお金くれるんじゃないかなぁって期待して、それでスパって辞めたのよ。でもあんまりくれなかった。

池上:そうですか(笑)。で、79年にご結婚されて。その前にプラットは出てらっしゃるんですね。

篠原:プラットもね、授業が払えなくて。ときどき授業に出たりして、作品少し作ったりもしたのよ。だけど、材料買うのもたいへんでね。学校行って友達から紙もらったりとか、それからシルクスクリーンやったんだけど、有司男の使った古いのを持ってったら先生と助手がびっくりして「これは洗わなきゃいけない」って助手が付きっきりで手伝ってね、まず最初の3時間、そのシルクスクリーンをきれいにするところから始まったりとか。たいへんな苦労してスタートしたのね。だけどやっぱり材料もちゃんと買えなかったし、払いきれなくてね。ブルックリンにある本校のスチューデント・アドバイザーとかいうところにビザを毎年もらいに行くんだけど、その人がすごく心のあるいい人でね、最初は「必ず行くのよ」とかって。でも「子どもが生まれたばっかりで、まだちっちゃいからどうしても授業に出れなくて」とか言って。で「証拠見せなさい」っていうからさ、子ども連れてってさ(笑)。

一同:(笑)。

篠原:ちっちゃい子抱いて。そしたらビザ書いてくれたりとかさ。人情のあった時代なんだな。でも、結局払えなくなって、ビザもなくなって、2年ぐらい潜ってたんだった。

池上:イリーガルな滞在をしてたっていう。

篠原:そう。イリーガル・イミグラントだった。

池上:それで有司男さんとご結婚されたから、グリーンカードがおりたっていうことなんですか。

篠原:うん。

池上:彼がもうすでに持ってたから。

篠原:そう。

池上:そういうことなんですね。じゃあ70年代後半から、子育てと生活に忙しくされていて、制作はあんまり思うようにできなかった。

篠原:思うようにいかないことばっかしよ(笑)。

池上:そうですよね(笑)。その中でどういうふうに制作を続ける工夫をされてたんですか。

篠原:あんまり制作してないんだけど、その頃は本一冊読むのもたいへんなときだったの。本一冊が無かった時代だし、まだ英語があんまり読めなかったもんだから、日本語読みたくてしょうがないけども、53丁目の図書館に少しはあるんだけど、まず地下鉄代がなかったのね。それから、英語の本を辞書を開いて読むほどの時間がほとんどなかったわけ。だからどうしても日本語が恋しくてしょうがなかったんだけど、ないでしょう。だから一冊がすっごい大事だったから、一冊がすごく頭の中に入ったのかもしれない。それから、公園に毎日のように子ども連れてくじゃない。それが考えてみたら、自分の中でものを考える時間だったのね。そういうときに、スケッチブックを買うなんていうのもなかった時代なの。スケッチブックすら買えなかったから、ほんとにそこらの紙の切れっぱしっていう感じだったわね。だからなんにも残ってないのかなぁと思うしね。でもね、子どもが2歳ごろから少しはペインティングをするようになったんだけど、材料の取り合いだったのよ。

池上:有司男さんと。

篠原:うん。有司男にしてみればさ、やっぱし生活が切り詰められてるから。家賃払っていかなきゃいけないから、自分の作品を売らなきゃだめだろうけど、その材料を私に取られちゃったら変な気持ちになるわけよ。それとまあ私にジェラシーだね、少しは。今から思えば。でもね、その頃ほら、ほとんど私が描けない状態だったから、暖かい振り(愛情のある振り)はしなかった。

池上:(笑)。

篠原:だから、ほんとにキャンバス一枚っていったらものすごい貴重品だったし、枠に貼るなんてなかった時代だから、だいたい小さな切れ端でも、壁に貼って描くぐらいの時期だったのね。それで、筆もいい筆なんて考えることがなかったし、やっぱり結婚して子どもが生まれる前に描いてたような状況で描こうと思ったらできなかったわけ。まずプロジェクターは質流れでしょう。でも雑誌を見たりとかして、子どもが2歳、3歳になった頃から少しずつ描けるようになってきてね。3歳になって幼稚園に行ってる間ってものすごい貴重だったのね。その間に描いてたのね。それで、3歳半ごろから、けっこうフルタイムで幼稚園行ってくれるようになってね。最初は午前中だけみたいなとこから始まって、ほんとにチューブ一本とかそのくらいから買って始めてたんだよね。それで、その頃から子どもの漫画ってのがあるじゃない、スーパーマンとかね。それがまたアイデアにもなって、その頃の絵はスパイダーマンも出てきたりとか、スーパーマンとか。まだスーパーマンの映画とかができる前だったんだけど、マガジン買ってきたりね。

池上:そういうものからもけっこう取ってらっしゃいますか。

篠原:だからなんでもモデルになってたわけね。アイデアとかね。だから子どもの成長に従って、自分のアイデアも変わってきてる。だから子どもは子どもで、自分のアイデアを取ったとか今言ってるけど。

池上:みんな同じようなことを言ってるわけですね(笑)。それで1981年に、「ホイットニー・カウンターウェイト(Whitney Counterweight)」っていうグループ展に出されてるんですけど、それに参加するきっかけっていうのは、あったんでしょうか。

篠原:まだソーホーが素朴な時代で、ストアフロント(注:一階でストリートと地続きの商業スペース、転じてそこに開いた画廊)なんかもいっぱいあった時代で、(ビル・)ラビノヴィッチ(Bill Rabinovitch)っていう作家がグランド・ストリート(Grand Street)に画廊開いてたの。なんで彼と知り合いになったかは分かんないんだけど、けっこうそこに顔出してたのよね。それで、その人がオーガナイザーの中心だったんだけど、他にも何人かいて、それがホイットニーに入れないからね、対抗して……

池上:ああ。ホイットニー・ビエンナーレ(注:Whitney Biennial、ホイットニー美術館が2年に一度開催する現代美術の展覧会)に、入れなかった人たちの自主展覧会みたいな感じなんですね。

篠原:そうなのよ。それでグランド・ストリートにある他の画廊とか、空いてる場所を、地元の人たちだから大家さんたちなんかに話して、借りたわけなのね。だから100人ぐらい参加したんだったわ。

池上:でもこれが、ニューヨークに来られて公の場所で初めて見せたっていう展覧会ですよね。じゃあ、割と大きな出来事というか。

篠原:もうやっぱしね、興奮だったわよ。

池上:そうですよね。

篠原:うん。それでそのオープニングってのがね、グランド・ストリートが人でいっぱいになっちゃって。その人たちがまた、ソーホーのリカー・ストア(酒屋)からお酒もらってきたのね、協力してもらって。それを皆でぼんぼん開けて、もうグランド・ストリート中で飲んでるっていう感じだった。それでその時にけっこうそういう作家たちと知り合ったのよ。私はいつもやっぱり、有司男の影にいるわけじゃない。みんな有司男のことを大家だと思って来て、私は横で描いてるって感じだったわけ。だから私自身も全然自信持ってなかったわけなの。ところが、その時に初めて公に出して、片付けしてるときに、ちゃんとアメリカの、例えばメリーランドのアートスクールを出てて、ちゃんとやってるって感じの人たちが、すごく私の絵をアプリシエイト(appreciate、評価するの意)してくれたわけ。その時どきっとしたわけ。「えっ!」って感じでね、私はすごく嬉しかったのね。彼女は中心人物の一人だったから、一生懸命飾り付けとかオーガナイズしてるから、前の晩に見てて「昨日の晩、あなたの絵をすごく見ててね、とってもポエティックだ」って、私の絵をすごくよく言ってくれたわけなのね。それで、へえっと思っちゃって。自分もポエム読むのはすごくもともと好きなんだけど、もうポエムの一冊もないっていう状況にずっと長年いたし、自分の絵の中にポエムがあるのかなぁ、彼女に言われて初めてちょっと思ったわけなのね。だからすごく、私もなんか大人の仲間入りしたような気がしましたね。それでクロージング・パーティが素敵だったの。その中の一人でね、ブーメランのナショナルチャンピオンってのがいて(笑)。

池上:(笑)。

篠原:彼がオーガナイズして、クロージング・パーティをしたわけ。で、すごく大きなロフトの一階を借りたのね。それで、もうバタバタの状況なんだけど、上手にアレンジして、テーブルを置いてそこにテーブルクロスをかけたわけ。布をかけて、そこにランプをちょんちょんと置いて、すごく素敵な空間にしたわけ。そこでダンスパーティーを9時から12時までだっけな。あ、9時から、もう朝までやって大丈夫。9時からスタートして、ワルツボールだったわけよ。彼がちゃんと、古着で50セントくらいで買ってきたんだと思うんだけど、ちゃんと燕尾服みたいなの着てるわけ、裸足なんだけど(笑)。それで、裸足で皆に、女性にワルツ教えてるわけよ。それでもう一人の女性は男性にワルツ教えてあげて、もうワルツボールになってるわけ。それで12時になると、ぱっと彼が燕尾服を脱ぎ捨てて、下からもうぐちゃぐちゃのTシャツが出てきて。その頃は「サタデー・ナイト・フィーヴァー(Saturday Night Fever)」とかが流行ったころじゃないかなぁ。それから「グリース(Grease)」だ。「グリース」は私とギューちゃんが一緒になった頃、73年の3月頃、タイムズ・スクエアで見てるわけ。本物のミュージカルを。

池上:(ジョン・)トラボルタの。

篠原:うん。オリビア・ニュートン・ジョンとトラボルタで映画になったのもその頃かね(注:映画化は1978年で、ミュージカルの初演は1971年)。ディスコブームの時代に割に早かった頃だから、ミッドナイトを過ぎると、ダンスが急にパンクになったわけよ。だからすごく良いクロージング・パーティだったんだけどね。まあ展評もなんにも出なかった展覧会だと思うんだけど、でも、自分が何かひとつ、一歩踏み出したってような気持ちはあった。

池上:それで実際これを皮切りに、どんどんいろんなグループ展に参加されるようになってますよね。

篠原:その中の人がまたオーガナイズしたりとか、それを見た他の人とかが、ある程度作家として扱ってくれるようになったわけ。

富井:その頃はどんな絵を描いてたんですか。

篠原:その頃はね、けっこうスーパーマンとかが出てくる絵。それとニューヨークの街が中心になって、街の中にそんなのが出てきたりとかして。ニューヨークの街のサインとか、もとのプロジェクターで写してた頃のものがやっぱりまだ尾を引いてたんだけど、街に行って写真撮ってきて、プロジェクターがないから写真見ながら、その街を描いたところにスーパーマンが飛んでたりとかね。やっぱし必ずスーパー・ヒーローと、ニューヨークの街がからんでた。

池上:有司男さんとの二人展とかもあったんでしょうか。

篠原:えーと、ジェイン・マルノウチ(Jain Marunouchi)っていうとこで二人展っていうのが、1991年じゃないかな。

池上:これは、どういう経緯で。

篠原:誰かから電話かかってきて、「ソーホーにジェイン・マルノウチって画廊があって、作品を見たがってるから」って言うから。それは有司男にかかったのかな。そしたら有司男が、「乃り子お前も行こうよ」とか、やっぱり一人で行くのが怖いからなのよ。だから私もいそいそと持って行ってね、向こうが見て「二人展やらないか」って言ったの。

池上:じゃあ、有司男さんと対等に。

篠原:うん、対等に扱ってくれた。

池上:86年には、これは初めての個展になるんでしょうか。なんか「ゴジラ・イミグレイツ・トゥー・アメリカ」っていう、キャッツ・クラブでの個展。

篠原:うん。キャッツ・クラブってところでね。その頃ね、ディスコで展覧会するってのがすごく流行った時代なの。

池上:これはじゃあディスコなんですか。

篠原:キャッツ・クラブっていうディスコなの(注:Cat Club。13ブロードウェイに1984年にオープンしたディスコ)。でもそこがペンクラブのオープニングやったりとかしてて、ちょっとここはいいんじゃないと思って。それでね、82年に有司男がジャパンソサイティで展覧会やったときのディレクターがランド・カスティール(Land Castile)だったんだけど、彼のお嬢さん、リラ、リナだっけ、そのお嬢さんが私に持ちかけてきたわけ、「展覧会しないか」って。それで彼女が企画して間に入ってくれて、1カ月くらいだったかな。

富井:ダウンタウンですか、やっぱり。

篠原:13丁目だったかな。でその時に、私の案内状に、絵は私が描いてんだけど、山海塾もその企画の中の一つだったの。山海塾の企画が混ざってて、オープニングに山海塾の人たちがたくさん来た。

池上:まあディスコですし、そこで舞踏をするっていう。

篠原:舞踏を他のところでしたのかそこでしたのか知らないんだけど。それでそのうちに、そこのディスコのマネージャーが、「お客が絵にもたれかかったりするから、もう引き上げてくれ」って言うんで、1カ月足らずで引き上げたかな。運送代はちゃんと出してくれたよ。

池上:よかったですね(笑)。その個展の手ごたえっていうのはなんかありましたか。

篠原:そんときにね、もうディスコだからとかそんなんじゃなくて、もうありったけ持ってったわけ、大きな絵をいっぱい。それでオープニングはすごくいっぱい皆が来てくれて、初めてたくさんお見せするっていう感じで、すごく嬉しかった。

池上:そのゴジラが出てくるうような絵が、たくさん。

篠原:うん、たくさん。それでね、『ニューヨーク読売』っていうのがあった時代で、その記者が・・・・・・ あ、リサだ、リサ・カスティール。リサがその記者を呼んできて、彼はニューヨークに来たばっかで、初めて『ニューヨーク読売』の、トップページの左側の方にけっこう大きな記事を書く仕事をもらったのね。その第一回が私だったわけ。その後にジャズの渡辺なんとかなんかいろいろ続いたよ。それが三浦良一さんっていう、今『週刊ニューヨーク生活』を主催してる人なのね。それで、彼の初めての仕事が私だったわけなの。それで、ちゃんと記事書いてくれた。

池上:その個展では何か売れたりとかは。

篠原:いや、そういうことはぜんぜんない。

池上:で、その同じ年に、25ハワード・ストリートからブルックリンに引っ越してくるんですよね。それはもう、マンハッタンは物価が上がって大変で、っていうことだったんでしょうか。

篠原:あ、そうじゃなくてね、ソーホーが派手になって税金がものすごく上がったもんだから、うちは三階建のすごいボロビルの三階にいたんだけど、大家さんが「とても税金払いきれないから、ビルを売る」って、ビルをチャイニーズに売るとかしちゃったのかな。それで「売るから、出てってくれ」って言ったわけ。それはイタリアンのごみ屋さんで、やっぱり、マの字(マフィア)関係なんだよね。でもほんとに下っ端だから、マジにごみ屋さんやってて。私たちずいぶん家賃が払えなくて、私が子ども連れて大家さんに頼みに行ったこと何回もあるわけよ。待ってください、待ってくださいって。最初は1カ月待ってもらって、2カ月して、最後出るとき10カ月たまってた。

富井:ほぼ1年(笑)。

池上:それは、最後に払われたんですか。

篠原:いやそれで、ここに移ることを決めて、さあ引っ越しだっていうときに大家さんが来て、「いったい、10カ月たまってる家賃どうするつもりだ」って言うわけよ。その頃はね、訴訟が流行った時代なのよ。だけど有司男の性格で居座るとかできないから、「さっさと探して出ますよ」って言ったら向こうもほんとは嬉しかったんだと思うけど、でも「いくら払うんだ」って言ってみたわけよ。そしたらちょうど大阪の国立国際(美術館)が三木多聞(みきたもん)の時代で、作品買ってくれて、それでお金がちょっと入ってちょうど引っ越しにうまく間に合ったの。それで少しお金があるもんだから有司男は2、3カ月分は払わなきゃとか言ってるけど、私が言ったわけよね。「今までは待ってくれたけど、今度行くところは違う人種だからきっと待ってくれないよ」って。「毎月払わなきゃ」って。そしたら大家さんがちゃんとアイデアくれたよね。「今度からはお金が入ったときに、早めに全部払っとけ」って。そうしてないんだけど(笑)。それで、その時は私が交渉して、絵で払ったわけなの。だから有司男の絵を一枚に、私の絵まで持っていかれちゃったんだけどね。そしたらその後もう一回来て、「もう一枚くんないか」って(笑)。

池上:それ気に入ったっていうことですね(笑)。

篠原:「お母さんがほしがったから」って言ってね、二枚取られて(笑)。今から思えば損したな、って思うんだけど、その時は10カ月分の家賃よか、やっぱり絵の方がよかったわけなのね。

池上:ブルックリンに来られて、何か生活とか制作に変化はありましたか。

篠原:ありましたよ。それまではね、やっぱり私が有司男のスタジオに入ったもんだから、有司男の方がボスだったわけ。ところが引っ越しをするにあたって、この人は、2フィートと3フィートの区別がつかない人だなっていうことが分かってきたわけ。性格が見えてきたわけ。だからこれはこうだってね、私がリードしてかなきゃ物事が進まなかったのね。だからリーダーシップが変わってきた。一緒に入ってるから、前のときは有司男が全部「ここはこうだ、あっちだ」って、スタジオの使い方も全部決めてた。私は抵抗できなかったわけなのね。ところがこっちに移ってきたら、一応対等の状態で入ったもんだから。それで向こうの能力も、引っ越しのときにできることとできないことがあるってことが見えてきたわけなのね。そしたら自分の力も、今まで使わなかったものを出さなきゃいけなくなってきたのね。そしたら私の立場が高くなってきたわけなの。それと、ソーホーのときはロケーションがいいもんだから、いっぱい友達が来てたのね。で、ここは今はロケーションがいいけど、その時は夕方になるともう真っ暗闇で、もう怖くて外に出ないって状態だったから、人を呼ぶこともできないし、また来たがる人もいないから、とっても静かで、私にはとっても良かったね。

池上:制作に集中できるようになってきた。

篠原:そう。

富井:じゃあ自分の仕事場のスペースというか、ギューちゃんの仕事のスペースを分けたのはここに入ったときなんですか。それともまた後。

篠原:いや、そうじゃないんですよ。最初私が向こうの窓際で、まだ子どももその時12歳だったもんだから、まだ中学入ったばっかじゃない。だから台所に近くなきゃいけなくて、私はリビングを監視してる状況に自分がいたかったから、そこの窓際が私になったわけ。で、有司男はそのへんで、このへんは後ろのごみためになってたわけ。徐々に。

富井:あー。

篠原:一時期この辺を使って絵を描いたこともあるけど、基本的には向こうだったわけなんですよね。それで、私がこっち側に自分のスタジオを作ったのはずいぶん後なんですよ。2000年。

富井:あ、そんなに後になるんですか。

池上:独立宣言もされたんですよね。

篠原:それでここのごみを全部出して、自分のスタジオ作ったわけ。

富井:じゃあまだだいぶありますね(笑)。

池上:そうですね。それで90年代に入ってエッチングを始められたのが、制作では大きな転換点だったっておっしゃってたと思うんですけども。

篠原:ええ。それまではね、私が絵を描いてると、同じスタジオの中で描いてるから、有司男に丸見えじゃない。そしたら有司男がね、15分に一回「あなたはこうだ」って言いに来るわけ。そしたら影響されちゃうのよ。ところがエッチングってのは、こんな小さな銅板を黒く塗った上で、引っ掻いていくもんだから、有司男には何をやってるかほとんど見えないわけ。それで出来上がった状態で「どう」って見せたらさ、「ふん、いいんじゃない」って感じで、出来上がったものには興味がないわけ、彼は。私が作ったものにはね。っていうことが分かってきた。それと、途中で声を掛けられないっていうことの静けさを味わったわけなのね。自分で自分の作品を最後まで作るっていう喜びが、エッチングで初めて分かったの。自分ですべてを決定してくっていう。それはまだ1995年なんだけど、初めて有司男に「私が絵を描いてるときに、声を掛けないで」って言って。「オッケー、いいよ」って言って、出来上がって「どう」って言ったら、すごく彼はつまんないわけなの。声かけることができないから。出来上がったものに「ふーん、あ、そう。いいんじゃない」っていう感じで、終わったわけ。それで、だんだんそういうものが自分の中で目覚めてきたわけなのね。それはずいぶん遅い目覚めなんだけど。やっぱりほら、自分で考えて決定するっていうのは、あるエネルギーが必要だし、一緒になってからそのへんまで、けっこうふにゃふにゃしてたんですね、私自身。

池上:エッチングは日本で勉強されたんでしたっけ。

篠原:京都の市立芸大に有司男がアーティスト・イン・レジデンスで1カ月招待されたの。で、当時は私も一緒に行くっていうのが基本で、興味あったから一緒に行って。それで有司男がその時に、せっかく1カ月いるって。私、前に1度プラットでエッチングも始めたんだけど、材料が買えなくて挫折したことあるんですよ。

池上:じゃあプラットで1回やってはいたんですね。

篠原:ほんのちょっとだけやったことあるんです。でもほんとに銅板も買えなかった状態だったんですよ。もっと安いものを買ってたんだけどね。それでちょうど有司男が、「版画教室に行って習ったらどう」って言ったのね。まあ後から思えば、日本に来たら若い学生に囲まれて有司男はすごく嬉しいから、その時は私を遠ざけたかったのかな、って思ったけど。

池上:そうなんですかね(笑)。

篠原:で、私は版画教室行ってたわけなの。それで、京都で3週間習ったんです。その1ヶ月後に東京に行く機会があったもんだから、その続きを東京藝大の中林忠良先生に1週間教わったんです。藝大のある上野に、毎日通って。その後帰ってきてから工房に行ってみたんだけど、版画っていうのは時間がかかるから、工房はちょっと不便だったの。その頃まだそんなに夜遅く帰ってこれる状況じゃないから。それでプレスを買ったんですよ。それで家でどんどんやり始めて、それでその頃からもう自分の作品ってものを作れるようになってきたわけなんですよね。だから、それが自分ですべて考えて、最後まで自分で考えるってことのスタートだったんですよ、私には。それで2年後に日本に行ったときに、できた作品を持って、藝大の中林先生のところにを訪問して、作品を見てもらったら、中林先生が、「個展なさいよ」っておっしゃって、中林先生と、中林先生を紹介してくださった野田哲也さんが、一緒にガレリア・グラフィカ(Galleria Grafica)についてってくださって、それでそこに展覧会を二人でプッシュしてくださったの。

池上:それで実際にされるんですよね。それが1999年。

篠原:その翌年に。

池上:じゃあこれが日本での初めての個展っていうことになるんでしょうか。

篠原:ガレリア・グラフィカの栗田玲子さんがディレクターなんだけど、彼女はもと講談社にいた方なんですよ。それで、有名人のワイフを、そういう有名な先生が、プッシュしてると思ったのね。だからなんとか拒否したかったわけ。それで、私がその時持っていった作品に、なんかいろいろいちゃもんつけたわけ、彼女は。こう「中心がないじゃない」とか。そのいちゃんもんのつけ方が、有司男のいちゃもんのつけ方とおんなじだったわけ。作品のけなし方と。

池上:ええー(笑)。

篠原:やっぱり、二人が同じこと言うから正しいのかなって思ったの。ところがね、その時、私の小説の『ためいきの紐育』(三心堂出版社、1994年)を読んでくださいって置いてきたの。1ヶ月後にまた日本に行く予定がその時もう決まってて、その1カ月後にまた彼女のとこ訪問したら、「ノープロブレム!」って言ったわけ。「作品の中心がないっておっしゃってたじゃない」って言ったら、「全然いいじゃない」って(笑)。

一同:(笑)。

篠原:彼女はあの、文学肌の人だったから、その小説読んですべてが決まったわけなの。

池上:じゃあ『ためいきの紐育』に感動されたっていうことですね。

篠原:ええ。

池上:出して、よかったですね。

篠原:ね。それで結局、全然作品も問題がないって言って(笑)。「じゃあ有司男の今まで言ってきたことなんだろう」ってますます思っちゃうわけじゃない。

池上:うーん。『ためいきの紐育』は、もともとは、『OCS』っていう日系の新聞に連載されたんですよね。

篠原:えーっと、1989年の正月から、2年半かな。「子育て地獄」っていうことで書き始めて、それはアレックスが生まれるその朝から始まってるわけ。生まれたのは夜中でもう翌日になってるんだけど、その朝病院に行ったときからスタートしてて。それで連載してるうちに、「子育て」じゃなくて「有司男育て」になっちゃったんです。だもんだから、改めて本にするときに『ためいきの紐育』っていうタイトルで書いたんです。

池上:これはどなたが連載しませんかっていう話を持ってこられたんですか。

篠原:あのね、もともと有司男が『OCS』に1年間連載したんです。小説じゃなくて、1回ごとのエッセイを書いたんですけどね。1回ごとに1年間連載して、その後で有司男が私を推薦して。その時ちょうど、88年にちょっとお金が入ったときに、初めてバミューダに行ったんです。それでバミューダの旅行記を私が書いて、それを3回に分けて載せてくださったの。それがちょうど大晦日で終わって、翌年から連載オッケーしてくれたわけです。それで書き始めて。

池上:じゃあその旅行記が面白かったのを認められたってことですよね。

篠原:うん、ていうことだと思うんですよ。

池上:それで『ためいきの紐育』を三心堂から出版されたときに、挿絵の個展っていうのを牧神画廊でやってらっしゃるんですよね。

篠原:はい、そうです。

池上:これが、日本での初めての個展になるんですね。じゃあギャラリア・グラフィカは、二番目の個展っていう。

篠原:そうですね。

池上:でも挿絵じゃなくて、エッチングの展覧会。

篠原:あ、その前にね、1987年か88年に、四国の佐野画廊で有司男と二人展やってるんです。たぶん88年だなぁ。87年だと引っ越しして半年ぐらいだから、そんなに動いてすぐできない。それは個展っていうか、そこで絵を描くパフォーマンスだったんですよ。1週間で絵を一点ずつ仕上げるという。私も一点、有司男も一点というふうに。

池上:公開制作ですか。面白いですね。で、そうやって日本でもアメリカでも、発表の機会も増えてきて……

篠原:少しずつ増えてきてた。

池上:で、今度は1980年代の後半ぐらいから、日本の戦後美術の再評価っていうのが国内外でけっこう高まってきて、例えば有司男さんもボクシング・ペインティングが取り上げられるようになったりとか、そういうことが出てきたんですけども。最初にボクシング・ペインティングを、25のハワード・ストリートで、有司男さんが1回されるんですよね。その時のことっていうのは覚えてらっしゃいますか。

篠原:覚えてますよ。あれがね、引っ越しの寸前だったから86年の10月。それがね、大島加津子さんっていう宝石デザイナーなんだけど、彼女はもともと日本で、アメリカの雑誌で働いてた方なんです。だから英語がよくできて、それで私が有司男のスタジオに初めて行った頃、彼女は…… 有司男は最初ね、遠藤正っていう写真家と一緒に、そのスタジオを作ったんです。それで、遠藤さんが写真の暗室をそこに作ったんですよ。大島加津子さんは遠藤さんから写真を習いに、しょっちゅう来てらしたの。そこの暗室で焼いたりするために。で、彼女が一時期姿が見えなくなって、パリに行ってらしたのね。帰ってきたら、宝石デザイナーに変身してた。それでバーニーズでも、加津子のウィンドウがあったりとか、加津子のアクセサリーをつけて有名なモデルが出たりとか、たいへんな有名な宝石デザイナーになったんですよ。で、彼女がある日、大きなビデオカメラをかついできて、その当時まだ小さなビデオカメラがなくて、それでなんか撮り始めたんですよね、あちこち。それで彼女がギューちゃんに「やってくれ」って言って、それでうちの屋上でボクシングしたわけ。

池上:その後けっこう国立国際美術館でやったり、ウィーンのMAK(Museum für Angewandte Kunst)でやったりっていうことで、ボクシング・ペインティングが復活していくんですけども、乃り子さんはそれにどういう形で関わってらっしゃいましたか。

篠原:一番の関わりの最初は、98年にMAKから手紙が来て。その年の正月ごろに、カリフォルニアのMOCAからスタートした「アウト・オブ・アクション」展がトラベルして、ウィーンのMAK美術館に行って。それが6月スタートなんだけど、その春に手紙が来て、「展覧会があるけど美術館はお金がないけども、もしもヨーロッパかオーストリアにいらっしゃることがあるようでしたら、何かパフォーマンスとか、講演とかなさいませんか」というふうに手紙がすべての作家に行ったんですよ。その展覧会には有司男の写真だけが出てる展覧会だったの。パフォーマンスの写真だけが。それで私が読んで、パフォーマンスを持ちかけたらいいんじゃなかろうかと私が提案して、交渉して、それで実現したんです。もう日本の不景気が少し始まってた時期で、うちもお金がなかったんだけど、パリに行くから、パリからウィーンまでの往復の交通費と、ウィーンでの滞在のホテル代出してくれたら、生の有司男を連れてって、ボクシング・ペインティングできるって書いたら、向こうも乗ったんですよ。それで、ウィーンからの汽車賃を出してくれて、それとMAKは美術館の中にアパートメントを作ってあって。美術館のデザインのアパートなんですよ。もう素晴らしい。家具なんか全部動くようになっててね、理想の素晴らしい部屋がいくつか作ってあるんですよ。そこに1週間近く泊めてくれて、それでオープニングの日にボクシング・ペインティングしたんです。素晴らしく美しい森の中で。その美術館自体がもう王宮のようなところで、王宮か貴族の館なんですよ。そのやり取りを私一ヶ月ぐらいキュレーターとずっとしたんです。それで2000年にね、今度はリヨンの近くの……

池上:フランスですよね。えーと。

篠原:ええ。リヨンの近くの、ベルビュー……

池上:ビルバンヌ(Villeurbanne)。

篠原:ビルバンヌね。そこのヌーボー・ミュゼ(注:正しくはInstitut d’Art Contemporain Villeurbanne)から手紙が来て、リヨンでビエンナーレがあって、そこで60年代のイントロのショーをやるので、ウィリアム・クラインのボクシング・ペインティングの写真を持ってないかって聞かれたの。それで、ウィリアム・クラインの写真は持ってないけども、生の有司男がいるから、またね(笑)。一回ウィーンとやり取りをした後だったから、簡単だったんですよ。それでまたやり取りをして、やっぱりオープニングの日に実現したんです。それで、その時は写真も、私がこっちのハワード・クリーンバーグ画廊(注:Howard Greenberg Gallery。ウィリアム・クラインの画廊)に借りに行って、そこから送るって形になって、借りる交渉も私がして。あ、そのリヨンの前にね、MAKでの展覧会は、MAKの後スペインに行ってそれから日本の現美(東京都現代美術館)にも行ったんですよ。そしたら現美はMAKがやった後だったからすんなりいったわけ。

池上:じゃあ現美でもされたんですか。

篠原:現美でもしたんです。同じ展覧会だったから。ウィーンでしたときも、リヨンでしたときも、有司男はすごく気が小さいから、まあ作家ってのは自分の作品に関しては自信持てなくて、けっこう周りが自信持つからディーラーとかマネージャーが必要なんだろうけども、有司男が「そんなことできるわけないじゃないか」っていうのを、「いや、私が交渉するから」って嫌がる有司男をさ、無理矢理引っ張ってって。

池上:牛を引っ張るっていう(笑)。

篠原:ほんとに牛。暗闇から牛を引き出すようにして。有司男はやったことと言えば、材料を買ってきて、材料だって私が一緒に買いに行くんだけど、それを二人で一緒に持ってって、それで、ぼんぼんってやっただけってことになるから、これは私がやったことじゃないかって。だからその後で日本で何回も公開制作したんですけど。そういうことをやった後は簡単だったんですよ。どこでやるのもね。

池上:だからこれに関しては、けっこう乃り子さんがプロデューサーというかマネージャーというか、そういう感じですよね。

篠原:それで近年になってちゃんとね、正式な書類も作ったんですけど、ボクシング・ペインティングは、著作権は有司男にあるけども、所有権は私と有司男ってことになったの。

池上:そうなんですか。

篠原:だってただマネージャーをやっただけで「ぽい」じゃさ、失礼じゃない。有司男が「リヨンでやったのもMAKでやったのも俺がやった」って言い出したから、「それはとんでもないですよ」と。

池上:アイデアは、乃り子さんがまず出されたっていうことですよね。

篠原:アイデアを出して交渉したのも全部私だったの。決まった後も嫌がってたの、「そんなリヨンみたいな田舎行くの嫌だ」ってね(笑)。

池上:それで2000年代に入って、2005年、2006年、もう最近の話になってきますが、版画の個展とかグループ展とか、発表の機会がどんどん出てきているみたいなんですが。

篠原:版画はね、2003年に初めてアプライ(apply、応募)してみたインターナショナル・プリント・センターにすんなり入って、三つ選ばれたんです、作品が。玲子さん、そのオープニング来てくださったわよね。その前にもガレリア・グラフィカでやってるんだけども、やっぱりアメリカでそういうふうに発表したことはなかったから。でもインターナショナル・プリント・センターが、受賞者の展覧会やってくれたわけなんですよね。それで少し自信ができたわけね。それで、次の作品ができたときに、また新しい全然違った作品ができたから、もう一回アプライしてみたらまたそれも入ったんですよ。二回目に入った時のは、インターナショナル・プリント・センターの、5周年記念ていうことで、それがシカゴの、コロンビア・カレッジっていうところの、A&Dギャラリーにも回ったんです。それでまた少し自信持って。その時に初めてね、「メイキング・ア・ホーム」展(注:Making a Home: Japanese Contemporary Artists in New York, Japan Society, 2007)のカタログにも書いたんだけど、私の展覧会に有司男を連れていくという形で。いつもは有司男の展覧会に私がついてったんだけど、私の展覧会に有司男を連れてくっていうことを初めてしたって感じなの。

池上:有司男さんは、快く一緒に来てくれましたか。

篠原:いや、そういうのついてくるのは平気ですよ。

池上:あ、そうなんですか(笑)。自分のことよりも逆に。で、2005年とか6年には個展を。2006年に、アルモンディン(Almondine)っていうところですか。

篠原:あ、それはね、近所の喫茶店が地元の作家たちに「壁にね、掛けませんか」って感じで言ってくれてね。言ってくれるっていうか頼みに行くんだけど、そしたら壁を貸すだけで、「後は自分でビジネスしなさい」って言ってすごくいい人でね、全然お金も取らないで、ただ作家に好きにさせてくれるんですよ。「マネージメントは自分でしなさい」って言って、地元の作家に絵を掛けさせてくれた。そこでやったわけ。そしたら、案内状用に作ったドローイングをね、ちゃんとアルモンディンのオーナーが買ってくれたの。

池上:ああ、素晴らしい。富山の画廊でも個展されてますよね、同じ年に。これは、やっぱり故郷でっていう。

篠原:ちょうどね、友人になったんだけど、高岡市の、市のオフィスで働いてる人と知り合ってね。

池上:市役所っていうことですか。

篠原:そう、市役所で。彼女がニューヨークに美術館の仕事で来た時に知り合ったんですよ。ちょうど年も同じで、それ以来友人になって。もうたどってみれば、彼女のお兄さんも高校で知ってたわ、とかそういう感じになって。やっぱり皆近い、仲間なわけですよね、田舎だから。それで彼女が、そこのギャラリーNOWってところに話してくれて、それで展覧会したんですよ。

池上:やっぱり、生まれ故郷で個展をされるっていうのは、嬉しかったですか。

篠原:ええもう、すごく同級生がいっぱい集まってくれた。同級生で、小学校の友達とかね、幼稚園のときのスイート・ハートまで来たわ。

池上:ああ、そうですか(笑)。

篠原:奥さん連れてきてた(笑)。

富井:いいですね。

池上:いいですね(笑)。でこの頃ですかね、ちょっと年代が分からないんですが、ウェールズリー・カレッジ(Wellesley College)の、デイヴィス・ミュージアム&カルチュラル・センター(Davis Museum & Cultural Center)っていうところに、作品が買い上げになってると思うんですけども。

篠原:あれは2004年に作った作品で、2004年のクリスマス頃に購入が決定したの。

池上:これはどういう経緯で、どういう作品でしたか。

篠原:あのね、「メイキング・ア・ホーム」にも出した、インカのアコーディオン・ブックなんですよ。あれが買い上げになったんです。

池上:それは、この美術館の方が。

篠原:そこのキュレーターと、ニューヨークでちょっとしたことで知り合いになったのね。それでその人が、17世紀の版画を大学で研究してる、研究者だったわけ。それで私の作品をまず見てくれて、彼女の言ったことはね、「This is a work curator loved to hate」。

池上:おもしろい表現ですけど(笑)。

篠原:「loves to hate」だ、「loves」。やっぱり17世紀の版画を研究してる人だったから、私の作品見てくれたと思うんですよね。彼女もそのデイヴィス・ミュージアム&カルチュラル・センターで働き始めたばっかりだったんだけど、「作品を買うことができるから」って言って、彼女が推してくれて、ボストンからね、ディレクターに見せるチャンスがあるから「いらっしゃいよ」って言ってくれて、それで作品を持って見せに行ったわけ、汽車で。それで、そのキュレーターの家に泊めてくれて、その数ヶ月後に決まったわけ。

池上:それはやっぱり大きなことですよね。

篠原:そうですよ。アメリカ人の友達がね、「なんでだ」って怒るのよね。「僕なんか、展覧会したときに画廊が美術館に寄付するのに、なんでだ」って怒ったんですって。「美術館はね、画廊からの寄付でも美術館のコレクションになったらいいんだから」って言ってね。「なんで買ってもらえたんだ」って、すごくすねたの。

池上:ではそれだけ気に入られたというか、評価されたということですよね。ちなみにいかほどで売れたんですか。

篠原:値段はそんなに高くはないんですよ。でもね、その作品の中に版画が五枚ついてるんですよ。五点ね。それで、私の版画が一枚500ドルぐらいだからって、だから2500ドルになったんです。作家から直接だしね。だけどほんとは、アコーディオン・ブックを作るために、メトロポリタン美術館の大場さん(注:大場武光、当時メトロポリタン美術館の東洋美術修復室長を務めていた)が和紙でなさってくださったことなんだから、これはたいへんな、値段にできないものなんですよ。それで表紙は油絵のコラージュ作品にしてるんです。表紙は、段ボールで作って。だから、ちょっと私も、安いなって思ったけど、文句言えないじゃないって思って。

池上:やっぱり、他の人は寄付しているところを、買い上げになっているという。

篠原:うん、だから5000ドルくらいしてもおかしくないのになって思ったんだけど、まあ仕方ないって思って。

池上:それでその作品も2007年の「メイキング・ア・ホーム」展に出されてた。

篠原:一応、それは三点作ったんです。だから、私が持ってる二点の中の一点を出しました。

池上:ああ、わかりました。それは玲子さんも関わった展覧会で。

篠原:そうです。

富井:あれはエリック(・シャイナー、Eric Shiner)がやった展覧会だ。

池上:この展覧会には有司男さんと参加されてますけど、どういう感想をお持ちですか。

篠原:あれはたくさん作家がいて、33人だったから。でも、私はとっても良い扱いをしてもらえたなぁって思ってるし、美術館で展覧会をするっていうのはまた勲章にもなったし。有司男はもうそこで既に1982年に大きな個展をしてるから、有司男にしてみれば軽いつもりって感じで、やってるんだけど。それとやっぱり、自分だけの展覧会じゃないってのが侮辱らしいんだけどね。

富井:(笑)。

池上:そうなんですか。

篠原:でもまあ侮辱って言ったら言い過ぎだなぁ。でもやっぱりほら、いつも主役でありたいのに、みんなと同等だってのは、彼にとってそんなにも嬉しくないのかなぁとも思うんだけど。私にしてみりゃなんでもいいやって。なんでもっていうか、とっても嬉しいわけじゃない。たとえグループ展でも、その端っこに入れただけでも嬉しかったし、美術館だからね。もう、ニューヨークの街の中にある美術館なんだから嬉しいなって感じ。それでやっぱり自分自身がレベル・アップしたみたいにね。その時に『アートニュース(Artnews)』が批評書いてくれたんですよ。七人の作家を取り上げて、私の名前一番先に書いてくれたから。

池上:素晴らしい。やっぱり自信になりますね。

篠原:うん。

池上:その展覧会には、最近よく作ってらっしゃるキューティー・シリーズっていうのは出されてましたっけ。

篠原:それが中心になって、そのキューティー・シリーズのことを書いてくれたんです。

池上:そのシリーズは、今もキャンバスを掛けてらっしゃいますが、どういう経緯で。

篠原:2005年にパリに行ったときに、パリの空港でワインを買ったの。それでワインが、こういう箱に入ってたんですよ。その頃、数年前からチャーミングないろんな箱をコレクションしてたんですよ。で、これも飲んだあとコレクションして、(箱を見せながら)こういう中に入っててね。これが見てると、家になってるじゃない、窓があって。窓が3つ、フランスの家みたいにあって。それでいいなぁと思って、なんかチャーミングだなって、いつもこう見てたわけ。で、これを自分で、段ボールで作ってみたわけなの。作る時に、この窓から覗けるようにコラージュを入れて、それから閉じて、箱にして入れて、絵を描いたわけ。絵を描いた後で、後ろに何かなきゃつまんないなぁと思って、よく考えてから、後ろに漫画を書き始めたわけ。それがキューティー・シリーズになって、カタログにも出てるのは一番どぎつくなって。私、テキサスに友達がいて、アレックスが生まれた時からだから36年来の親友なんだけどね、彼がゲイなのよ。それで、いつもすごく親しいけども、男と女の関係にならなかったのね。彼は男でもないし、女でもない、その中間にいる人だから、いつもすれすれでとっても仲がいいわけなの。それでいつも電話で話してるわけ、遠いからね。電話か手紙の交換なんだけど。それである日、2004年頃かなぁ、電話でね、有司男がこんなに酷いって彼にこぼしたことがあるわけ。そしたら彼がね、「ドミナトリックス(注:dominatrix、SMの女王)の格好をしてね、そんな悪い奴にはね、ディルド(注:dildo、張り形)を入れてやりなさい」って言われた。私はその時ドミナトリックスっていう言葉もディルドっていう言葉も知らなかったんだけど、彼に教わったわけ。彼は電話で12インチ、いや「16インチのディルドを入れてやりなさい」って。それで電話の後、こういう小さな紙にドローイングを描いて彼に送ったわけなのよ。それが頭の中にあったのね。それを利用して、漫画ができてきて、それがキューティー・シリーズになったわけ。

池上:それで自分のオルター・エゴと、有司男さんがキャラクターになったものが登場して。でも、もともとキャラクター的なものはよく登場しますよね、乃り子さんの作品に。

篠原:小説でもそうだし、作品でも。だからキューティー・シリーズで初めて、書いてた小説と、絵が一緒になってきた。

池上:それからこのシリーズでけっこうどんどん、制作がふくらんでいったっていう感じですか。

篠原:それで、もうそれに縛られてるというか、今ね(笑)。

富井:縛られてるんですか(笑)。

篠原:縛られてるんですよ。

池上:あまりにも、言いたいことというか描きたいことがたくさんあって。

篠原:もう、いろいろ広がっていくわけなんですよ。もうどっちの方向に行っていいかわからないくらい、広がっていって。だから未だに「できました」って言えないんですよね。

池上:まだ、現在進行中のプロジェクト。

篠原:現在進行中の。なんとか早くって思ってるんだけど。これを、一冊の本にしたくて。

池上:それでカンバスの形でこう描きためていかれてるんですか。

篠原:そうじゃなくて、スケッチブックに描いてるんだけど。本にしようとしてね。見せなかったっけ。いつでも見せます。お時間があったら。

池上:はい。じゃあ有司男さんとのパートナーシップが、今の制作にもけっこう大きく関係してるわけですけれども。

篠原:小説の表紙にも書いたように、有司男と息子のアレックスね、もしあなたたちがいなかったら、私はもっと幸せな生活をしてました、って書きました。でも、二人がいなかったらやっぱり作品もできてなかった。今のこの作品はできてなかったわ、生活がなかったら。

池上:では、有司男さんとのパートナーシップについて、今はどういうふうに考えてらっしゃいますか。

篠原:今ね、ずいぶん有司男がお酒飲まなくなったから、扱いやすくはなったのよ。けっこう、話せば分かるという状況になってきたんだけど。お酒を止める寸前ぐらいまでは、最後の花火がもう、ぱっぱっーってなるように、ものすごいその数年は無茶苦茶に飲んでた時があって、話すこともできなかったわけ。

池上:でもお酒止められたのって、最近ですよね。

篠原:4年前。4年前の4月にね、止めたんじゃなくて、急に飲めなくなったわけ。喉を通らなくなった。自分の意思で止めたわけじゃない。喉が通らないから、息ができなくなっちゃうから。だからそれでどんどん頭の中も体の中も綺麗になってきたみたいで、話せば分かるようになってきたから、少しは良くなったんだけど、やっぱし自我の強い人間と一緒にいるってのとっても難しいわよね。

池上:うーん。では、愛情も、愛憎も、たくさんあるという感じですか。

篠原:とってもあるし、やっぱりパートナーシップってのは、とっても難しい相手よね。女性が何か自分で仕事をするためには、最低な相手じゃないかしら。

池上:でも立派に制作されてる乃り子さん、偉いと思います。

篠原:いやだから、自分がのろいのは、自分だけじゃなくて、まあ彼のせいに被せることができる、それはありがたいことなんだけど。

池上:でもこう、今日までずっと続いている秘訣というか、理由っていうのは何かあると思いますか。

篠原:秘訣ねぇ。やっぱしある程度、半分バカにするからかなぁ。

池上:え、有司男さんが、じゃなくって。

篠原:いや、私が今度彼を半分バカにし始めてるかもしれない。

池上:ちょっと関係が変わって。

篠原:心とかいろんなフィジカルな面でも、向こうにスタジオが別にできたことも、続けることができた理由の一つだと思う。

池上:ちょっと、距離を置けるようになったっていう。

篠原:うん、少し。

池上:じゃあ、これから乃り子さんアーティストとしてやってみたいことっていうのは、まずキューティー・シリーズを完結させるっていうことと、他に何かありますか。

篠原:いろんなものを、できそうだな、なんて思ってやり始めるんだけど、またキューティー・シリーズに戻ってるから、やっぱり終わらなきゃ次を決めちゃいけないなぁて思ってるんだけど。もっと本当はペインティングをしたいんだけど。アイデアはふーっと出てきたりとか、彫刻にしたいとか、エッチングもしたいしとか、あるんだけど。これが終わらなきゃ一緒になる、やっぱりこれ先に終わんなきゃと思って。

池上:じゃあ完成が楽しみですね。そろそろ最後の質問なんですけど、玲子さん何か、付け加えてお聞きになりたいことがあれば。

富井:こちらは、特にないです。だいたい出てきたので。

池上:じゃあ、多くのアーティストの方にお聞きしていることなんですが、アーティストとして一番大切にされてることっていうのは、何かありますか。

篠原:あのね、してることじゃなくて、しようと努めてるんだけど、やっぱり自分の頭の中のクールな部分を、自分の作品だけを考える部分を、いつも残しとかなきゃいけないってこと。どうしてもほら、生活って、生きてくって、いろんなものが混ざってくるじゃない。それにとらわれちゃうから、どこかでいつもそれを残しておきたいってこと。

池上:じゃあ最後に、これだけは言っておきたいってことがあれば、お聞きしたいと思いますが。

篠原:これだけは言っておきたい?

池上:今日はたくさんお話聞かせていただいたので、特になければいいんですけど。

篠原:あ、ある。これだけは言っておきたい。2004年にね、ちょうどのそのアコーディオン・ブックが出来上がった頃、アルゼンチンに一人旅に行ったのよ。それが自分のアーティストのスタート、スタートっていうか、歩みにすごく良かったのね。ブエノス・アイレスには友達がいたからそれがきっかけで行ったんだし、ブエノス・アイレスの街なんかは、いつもその友達が案内してくれてたから、一人旅とは言えないんだけど。その間に、一人でイグアスの滝に行ったのよ。それが完全に一人旅で、ドイツ人の家族と友達になったりして一緒に歩いたりとか。それで一人で、イグアスの滝の中に。行った?

池上:行ったことあります、はい。

篠原:あそこに、悪魔の喉笛ってとこがあるね。

池上:ありますよね。

篠原:それがほんとに、地獄と天国が一緒になったところで、その行く道か帰り道がほんとに天国のようになだらかでさ、それがすごく自分の中で、アーティストの新しい再出発にすごく良かったのよね。その時作った作品がすごく自分に強く帰ってきてるっていうか。自分が作った作品によって、自分がまたもう一回強くなれて次に行けるっていうのを、自分の中で経験したのね。それが2004年で、帰ってきた後の秋に作ってるのね。で、作ってた頃に、その作品を持っていってボストンで見せてとか、自分にとってすごくこうアップしてた時期だったのね。

池上:実際にそこからどんどん活躍の場を広げていかれますもんね。

篠原:けっこうラッキーだったのね。やっぱり最後に言いたいことはそれなんだな。

池上:分かりました。ほんとに今日は、短い時間で非常に凝縮して、濃い話をたくさん聞かせていただいて。

篠原:いえ、我慢して聞いてくださって、ありがとうございます(笑)。

池上:いいえ、すごく面白かったです。ありがとうございました。

富井:どうも、ありがとうございました。